加古川市(かこがわし)は兵庫県南部、播磨地方の東側に位置し、東播磨の中核をなす市です。明石市、高砂市、姫路市、加西市、三木市、小野市、播磨町、稲美町に隣接。市内を一級河川の加古川が貫流しており、左岸側の市域は全体的に平坦。これに対して、右岸側の市域には高御位山を始め、加古川市内の大藤山・飯盛山などの標高200 mを超える山々が見られます。市内には明治32年(1899)に操業が開始された「日本毛織(ニッケ)」の建物も多く残されています。「市の木:黒松」「市の花:ツツジ」を制定。

キャッチフレーズは「いつまでも住み続けたい ウェルネス都市 加古川」

明治22年(1889)年、町村制の施行により加古郡加古川町・尾上村・神野村・野口村・平岡村・別府村・八幡村、 印南郡上荘村・平荘村・東神吉村・西神吉村・米田町・志方村・東志方村・西志方村が発足。

1928年、別府村(べふむら)が町制を施行、加古郡別府町となる。

1950年、加古郡加古川町・尾上村・神野村・野口村・平岡村が合併、市制を施行し加古川市が発足。

1951年、加古川市が加古郡別府町を編入。

1954年、志方村・東志方村・西志方村が合併、印南郡志方町が発足。

1955年、 加古川市が加古郡八幡村・印南郡上荘村・平荘村を編入。

1956年、加古川市が印南郡東神吉村・西神吉村・米田町大字平津・船頭を編入。

1979年、加古川市が印南郡志方町を編入。現在に至ります。

マンホールには市章を中心に、市の花「ツツジ」が全体に描かれています。

汚水枡のハンドホールには市章と「市の木:松」、「市の花:ツツジ」が描かれています。

昭和25年9月18日制定の市章は「加古川を中心に配置し、その両岸に発展をつづける加古川市を表しています。」公式HPより

第一環境・加管協委託業務共同企業体のハンドホール

「市の花:つつじ」がデザインされた樹木カバー

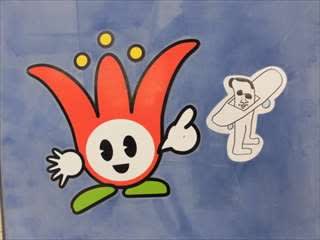

ウェルネス都市宣言 シンボルキャラクター『 ウェルピー』。市の花ツツジをイメージして誕生しました。私は右隅のスケボー兄さんが気になる😅

ニッケパークタウンのマスコットシープ『う~るん』。「やさしく、あったかい」をイメージして誕生しました。

2011年当時の加古川警察署長が描いた犬のイラストをもとに誕生した、安全安心のシンボル『まもる君』。JR加古川駅南広場にいるんだワン!。

撮影日:2008年5月2日&2019年8月12日

------------------------00----------------------

2019年8月7日、第10弾として全国61自治体で61種類(累計455自治体539種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「加古川市」のマンホールカードは、「加古川市まち案内所」でいただけます。

1991年に設置開始されたマンホールには「市章」「市の花:つつじ」がデザインされています。

「加古川市のマンホール蓋は、市の中心を流れる一級河川加古川をシンボライズした市章を蓋の中心に配置し、その周りに市花の「つつじ」をバランス良く図案化したものです。 市では、昭和45年に市制20周年を記念して、「市の花」を選定するため、広く市民からアイデアを募り、「つつじ」が選ばれました。 下水道事業においても、市民が親しみと安らぎを感じる「つつじ」をモチーフにしたデザインマンホール蓋の採用を決定し、整備を進めてきました。「つつじ」は、市を代表する日岡山公園等の多くの公園で大切に育てられ、日ごろから市民に大変親しまれるとともに憩いの空間を演出しています。」

訪問日:2019年8月12日