徳島県(とくしまけん)は四国の東部に位置する県です。東は紀伊水道に面し、北は香川県、南は高知県、西は愛媛県に隣接。徳島平野と那賀川平野を除いては全体的に山地の多い地形で、特に徳島平野以南に峙える四国山地は西日本でも有数の険しい山岳地帯であり、県総面積の約75%を森林が占めています。反面、吉野川や那賀川、四国山地、讃岐山脈、紀伊水道をはじめとする自然が多く残っており、鳴門の渦潮や祖谷渓、大歩危・小歩危、阿波土柱などの観光資源や、江戸時代より約400年の伝統がある阿波踊りなどの文化を有しています。県庁所在地は徳島市で、8市8郡15町(ちょう)1村(そん)を有します。「県の木:山桃」「県の花:すだちの花」「県の鳥:白鷺」「県の色:藍色」を制定。

キャッチフレーズは「「オンリーワン徳島」の実現」

明治4年(1871)、 廃藩置県により、徳島県(旧徳島藩の阿波国・淡路国)が設置。同年12月、名東県(みょうどうけん)に改名。

1873年、香川県(旧讃岐国)が名東県に編入。

1875年、香川県が名東県から分離独立。

1876年、名東県は分割されて廃止。淡路島は兵庫県に、旧阿波国は高知県に編入。

1880年、旧阿波国が高知県から分離独立、現在の徳島県となりました。

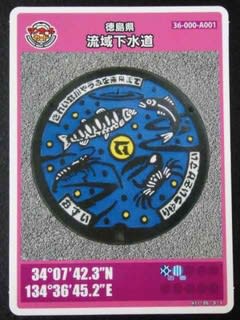

マンホールには、県章を中心に「あゆ・あめご・てながえび・しおまねき」がデザインされています。

昭和41年(1966)3月制定の県章は「「とくしま」の「とく」を図案化し飛鳥としたもので、融和、団結、雄飛、発展の県勢を簡明に表現しています。」HPより

飯尾川・あまさじ橋の親柱には「県の木:ヤマモモ」と「県の鳥 :シラサギ」。

新町川・新町橋には「県の花:すだちの花」の鮮やかなカラープレート。

東四国国体で、県のマスコットとしてデビューした『すだちくん』。2015年からは「とくしま創生サポーター」として、2017年からは「お接待文化」の伝道師「COO(Chief Offer Osettai:お接待提供主任者)」として、活躍しています。

徳島県警シンボルマスコット『うずしお君』。「太陽が警察官の制帽を着用しているもので、太陽は万物に光とエネルギーを与えることから、南国徳島県における公平無私にして強く、明るく、親切な警察を象徴し、帽章部分に豪快なうず潮を配して、警察の果敢な執行力を付加しています。」公式HPより

(一財)徳島県観光協会PRキャラクター『花れんちゃん』。花の妖精だそうです。

撮影日:2013年3月16日&2018年12月15日

------------------------00----------------------

2018年12月14日、第7弾として全国60自治体で60種類(累計407自治体478種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「徳島県」のマンホールカードは、「旧吉野川浄化センター(愛称:アクアきらら月見が丘)」でいただけます。

2009年に設置開始されたマンホールには、県章を中心に「あゆ・あめご・てながえび・しおまねき」がデザインされています。

「徳島平野の中央を西から東に流れる吉野川。 紀伊水道へと流れ出る河口には、潮が引くと広大な干潟が現れ、多くの希少生物の生息地となっています。 マンホールの右下に描かれた「シオマネキ」は、片方の大きなハサミを振る動作が潮を招いているように見えることから、その名が付けられました。 この吉野川干潟が日本でも有数の群生地となっています。 その他にも「アメゴ」「アユ」「テナガエビ」といった吉野川の生物たちが描かれています。 このデザインには、「これら貴重な生物の生息できる『きれいな川や海を未来まで』つなげていきたい」という思いが込められています。」

訪問日:2018年月12日15日