旧川之江市(かわのえし)は愛媛県最東端、東予地方に位置した市です。伊予三島市、宇摩郡新宮村に。さらに県を跨いで香川県三豊郡豊浜町・大野原町。徳島県三好郡池田町に隣接。四国山地の支脈法皇山脈の東端にその源を発し、瀬戸内海の燧灘にそそぐ金生川。その吐出する土砂によって形成された沖積平野に農漁民が住居を構えて定着し、川に沿って幾つかの点在する集落を形成した事が始まりとされます。大化の頃、大和より伊予の国府に通じる太政官道の大岡駅が設けられ、さらに、ここを分岐点として、それぞれの国府に至る土佐街道、阿波路が設けられ、既に開けた内海の船運と相まって海陸交通の要衝となり、今日の発展へと繋がりました。鷲尾山山頂に再建された川之江城からは瀬戸内の島々の眺望が素晴らしく、桜の名所としても知られています。「市の花:菊」を制定。

旧キャッチフレーズは「四国かわのえ 紙のまち」

明治22年(1889)、町村制の施行により、宇摩郡川之江町・上分村・金生村・二名村・妻鳥村・金田村・川滝村が発足。

1923年、上分村が町制を施行、宇摩郡上分町が発足。

1948年、金生村が町制を施行、宇摩郡金生町が発足

1954年、宇摩郡川之江町が、二名村を編入。

1954年、宇摩郡川之江町、金生町、上分町、妻鳥村、金田村、川滝村が合併、川之江市が発足。

2004年、伊予三島市、宇摩郡土居町、新宮村と合併、四国中央市となりました。

マンホールには「市章」と「紙のまち」の文字、一面に折鶴がデザインされています。

ワンサイズ小さいマンホールには、「市章」と「紙のまち」の文字、それに「折鶴」が一羽デザインされています。

昭和32年(1957)7月1日制定の市章は「川を丸くして鶴の形とし、その川鶴が頭に丸い玉をいただいているので縁起がよく、また川之江市は円満の玉をいただいていて、将来円満で大いに発展する。」旧公式HPより

路上のタイルには「市の花:菊」。

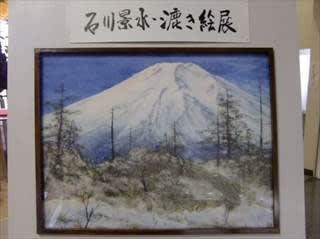

紙の町資料館内を訪問した際に、偶然見学させて頂いた「石川景水・漉き絵展」

筆を使わず紙漉きで色と形を漉きこみ、望む景色を生み出す「漉き絵」。さらっと書きましたが、正直言ってどのような技術を駆使すれば、否、どのような才能が有ればこれほどの作品を生み出せるのでしょう。

一点一点、熱心に見て回るご亭主殿の隣りで、色々と素人質問にも嫌な顔一つなさらず丁寧に説明して下さるのは・・

おりよく会場に居合わせておられた石川景水先生ご本人。作品の素晴らしさに感動したその上に、その作品を生み出されたご本人にお目にかかれるなど、一体私たちはどんな徳を積んだというのか🙏。

貴重なお時間を割いて私たちの素朴な疑問にも丁寧にお答えいただき、思いもかけない素晴らしい時間を過ごさせて頂きました。作品をブログに掲載する許可まで頂き、本当に有難うございました。心から感謝申し上げます。

撮影日:2011年6月15日

------------------------00----------------------

北宇和郡松野町(まつのちょう)は愛媛県南予、四万十川の支流の一つである広見川の中流域に位置し、森林が全面積の84%を占める町です。

キャッチフレーズは「浪漫ちっくシアター 森の国まつの」

1889年、町村制の施行により、北宇和郡明治村、吉野生村が発足。

1940年、明治村が町制を施行、改称して松丸町が発足。

1955年、北宇和郡松丸町、吉野生村が合併し、北宇和郡松野町が発足しました。

昭和40年12月24日制定の町章は「「マツノ」を図案化したもので、「マ」の字を中心に「ツ」と「ノ」を円で周囲に配しています。円は、円満を表わし、町民の幸福と町勢の発展を意味し「マ」の字の三方は教育、福祉、産業の振興を示しています。」HPより

(※)北宇和郡松丸町では、ご当地マンホールの類は見つけられませんでした。

撮影日:2013年3月25日

これにて愛媛県車中泊の旅の思い出はひとまず終了です。上浮穴郡久万高原町・越智郡上島町に関しては、この先訪れる機会は無いでしょう。愛媛県のご当地マンホールは「四国中央市」で終了。明日からは香川県のマンホール・神社仏閣・名所に旧跡&迷所の紹介です。