磐田市掛塚に鎮座される「貴船(きぶね)神社」。

御祭神は『高龗神(たかおかみのかみ)』 上に雨、真ん中に□□□、下に龍と書く「龗(おかみ)」は、龍の古語と云われます。

「古事記」には『淤加美』と表され、水や雨を司る『水神・竜神』として信仰されてきました。

由緒【本社の鎮座の年代は詳らかではありませんが、室町時代以前の創立と伝えられます。往古は多く「貴布祢明神」、または「貴布祢神社」と記し、又「木船、黄船」等の文字が諸書に見えます。天正4年(1576)に社殿の再建を行いましたが、この社殿は明治16年(1883)9月6日の火災に罹り境内樹木と共にすべて焼失してしまいました。 其の後、本殿は明治20年(1887)、拝殿及び幣殿は明治30年(1897)に再建されました。更に昭和10年(1935)には幣殿の増築を行い、昭和62年(1987)に御本殿鞘堂を創建され現在に至って居ります。】

拝殿の両脇より神域を守護されるのは、花崗岩制で大正6年9月生まれの狛犬さん一対。 折からの西日を受けて、阿形さんの全身は炎のように赤く染まり、さらに迫力が増しました。

お目当ての狛犬さんと対面出来て満足のご亭主殿(〃∇〃)

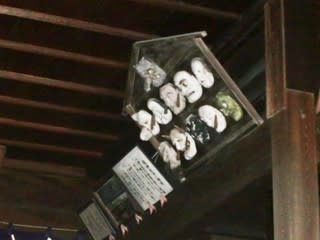

拝殿内に奉納された能面額。特に何らかの謂れは無さそうですが、もう少し正面から見たかったけれど、それが出来なかった理由が思い出せない。

貴船神社の境内には十一社の末社が祀られており、こちらはその一つで「末社:厳島神社」。 御祭神は『市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)・田心姫命(たごりひめのみこと))・湍津姫命(たぎつひめのみこと))』

本殿の裏手にはいくつもの摂社・末社が祀られていますが、迫る宵の気配に急かされました。 銅板葺の手水舎(水屋)の画像があるのは、側に防火用の井戸があったから。

「水」の文字に、自治体名も自治体章も無い「防火井戸」。明治年間、数度の火災に遭った歴史を思うと、神域にある井戸の存在はとても重要だったのではないでしょうか。

その昔、江戸~大坂の中間の湊として栄え「遠州の小江戸」とまで呼ばれた「掛塚湊」。当時の繁栄を今に伝える「掛塚貴船神社の祭礼」では、古くから伝わる山車が繰り出されます。

諏訪の立川一門、遠州の宮大工、尾張・三河地方の堂宮彫刻の技が施された豪華絢爛な屋台。 人ごみも、人並みの頭越しに爪先立ちするお祭見物も苦手ですが、豪華絢爛な屋台はこの目で直に拝見したい。

参拝日:2011年11月16日