理事長 丸井一郎

理事長 丸井一郎です。

★ 所でちがう年末年始 ★

今年も終わりに近づいた。

師は走り忘年会クリスマス暮れ正月お歳暮

年賀はがきお年玉新年会というあわただしさ。

でもちょっと待って欲しい。

味噌もウソも一緒にはできない。

ある西洋人曰く、

「あなたがたはクリスト者でないのに、なぜ主の生誕を祝うのですか」と。

「いえ主の生誕を祝ってません。何でもいいから騒いでいるだけです。」

「なぜですか?」って?。

では言おう。

「なぜあなたがたは厳粛な正月元日に一流交響楽団に

二流の楽曲をやらせて騒いでいるのですか」と。

実はこういう事らしい。

むかしキリスト教にはイエスの生誕を祝う行事はなかった。

それが3世紀のころ、ローマ帝国の年の初めで

春の初めでもある3月に割り当てられた。

それからキリスト教が帝国の国教になる頃(4世紀初め)に

いろいろと制度を整えて、その日は12月25日ということにされた。

その日は冬至で、ローマ人だけでなく、

ゲルマン人もケルト人も特別な日と考えた。

太陽が弱りまたは死んでも復活することを祈り祝った。

ちなみに北緯60度あたりから北では一日中太陽が出ない。

北ゲルマン(ノルマン)には、冬至から十二夜の間、

薄暗い世の中に化け物(トナカイに乗った奴とか)が

横行するという言い伝えもある。

民族大移動、西ローマ帝国滅亡、

フランク王国(シャルルマーニュ=カール大帝)の覇権確立、

で封建制度の中世から今の欧州が始まる。

しかしキリスト教化は簡単には進まなかった。

ローマ法王庁の方針にもかかわらず、

12月25日(前の夜からその日になる)は、

庶民にとって昔のままゲルマン正月として二重の祝祭日だった。

表向きは教会が主催し動員し儀礼を実施する主の生誕日であり、

実は年の初めを家族や一族だけで内々にしめやかに祝う日でもあった。

法王庁が最終的に意志を貫徹できたのは

なんと1582年のグレゴリオ歴施行の時以降であった(千年の遅れ)。

正月でなくなったとはいえその日が家族の祭りであることは続いた。

今もそのとおり。

25日は家族だけで。

親戚との電話も午後に。

公共交通ほぼ途絶。

行き場のない独身者はホテルに。

つまりあちらの25日はこちらの正月元日である。

26日になると親戚や知人と行き来する(正月二日の年始行事に対応)。

では31日は、元日はなんなのか。

騒ぐ日である。

あとでよそから来た祝祭日。

一流のオケもまじめな仕事はできない。

旧年が新年になる真夜中時分には教会の鐘が鳴り、

ロケット花火を盛大に水平にも打ち上げる

(欧州歳時記では花火は冬の季語か)。

消防団は警戒待機。

ということで彼らに神聖な時分に我々は騒ぎ、

我々には重大な時期(去年のこの欄を参照されたし)に彼らは騒ぐ。

ちなみに、むかしゲルマン族には

樹木を神の依り代とするする風習があった。

これがクリスマスと結びついたのは、

宗教改革の結果、僧職者でなく市民(実際は家父長)が

自分で儀式を主催することになって、

手近な装飾に小さな樹を選んだことによる。

もともと北海・バルト海沿岸のハンザ同盟都市の公会堂に

大きな樹木を飾ったのがヒントらしい。

カトリック教会は異教の樹木を大聖堂に持ち込むことに長年抵抗したが、

幼子イエスの誕生場面のジオラマ風模型には使用を黙認した。

さらに積極的に「キリストは大樹である」

というイメージを作ることで対抗した。

同じく宗教改革者はカトリックで認定された聖者を認めない。

元来12月6日担当の聖者だった聖ニコラウス(Sanctus Nicolaus:実在の司教)氏は

失職して、幼子イエス様の誕生日(聖夜)に現れるようになった。

カトリック地域では今も5日の夜か6日に、

なまはげのようによい子にご褒美・悪い子にむち打ち

というお供(クランプスやクリスマス父ちゃんとも言う)と一緒に登場する。

一方新教圏では、聖者とお供の人物との混同が進んだ。

これが新大陸への移民を通じて世界中に広がる。

もと新アムステルダム改め新ヨークのあたりで、

聖ニコラウスのオランダ語「シンタ・クラース」を

英語話者がサンタクロースと聞き間違えた。

サンタの誕生である。

司教ニコラウスさんのマントは青だったが、

20世紀の初めに米国の飲料会社が宣伝のため

サンタのマントを赤にしてしまった。

乗るところのトナカイはノルマンが

イギリスに持ち込んだ十二夜の化け物話に由来するらしい。

聖なるものの世俗化、平板化、風俗化、商業化のこの上ない事例である。

津野町 天竺舎の雨宮智子です。

津野町 天竺舎の雨宮智子です。

丸井シュフ(主夫=シェフ)の高知の素材簡単料理法。

丸井シュフ(主夫=シェフ)の高知の素材簡単料理法。 筑前煮(=ぐる煮、うま煮、筑前・筑後地方ではガメ煮という)

筑前煮(=ぐる煮、うま煮、筑前・筑後地方ではガメ煮という) カブの酢漬け

カブの酢漬け  カブの薄切りで、ぱりぱりが好きな人は塩なし。

カブの薄切りで、ぱりぱりが好きな人は塩なし。 しんなりした方が好きな人は軽く塩をする。

しんなりした方が好きな人は軽く塩をする。 きんぴらゴボウ

きんぴらゴボウ ニンジンの拍子木を入れてもよい

ニンジンの拍子木を入れてもよい 紅白なます

紅白なます ニンジンはあらかじめ塩をして絞る。

ニンジンはあらかじめ塩をして絞る。 酢レンコン(酢蓮)

酢レンコン(酢蓮) 里芋の酢味噌和えニラ入り

里芋の酢味噌和えニラ入り 黒豆煮物

黒豆煮物 電気式湯沸かしタイプは不可、古典的ガラスジャーが最適(古いのを活用)

電気式湯沸かしタイプは不可、古典的ガラスジャーが最適(古いのを活用)

津野町 天竺舎の雨宮智子です。

津野町 天竺舎の雨宮智子です。

理事長 丸井一郎です。

理事長 丸井一郎です。

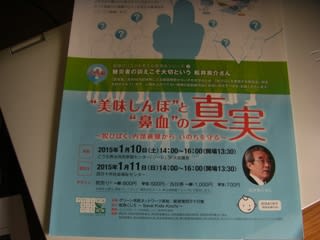

◆松井英介さん

◆松井英介さん 香美市 わたなべ農園の渡邉志津江です。

香美市 わたなべ農園の渡邉志津江です。