幽霊パッション 第二章 水本爽涼

第六十九回

この瞬間、上山は、すっかり幽霊平林のことを忘れていた。最近は、ずっと彼のことが脳裡を過(よぎ)り、夢にまで見ていたのだから、ある意味で刹那(せつな)、平凡な日常に戻れた、といえる。

岬は軽く一礼すると自席へ戻った。その後しばらくは課内の静穏は保たれたが、ガヤガヤと課員が出勤するにつれ、いつもの喧噪(けんそう)に辺りは包まれた。

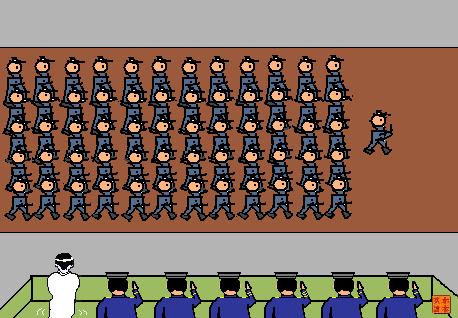

その頃、幽霊平林は某国に現れ、閲兵する国家首脳の横で軍事パレードを眺めていた。

━ こんな眺めは、生前なら不可能だ。ははは…課長には悪いけど、このままというのもいいな。まっ! そんな訳にもいかないか。霊界から追放されちゃ、幽界でさ迷うことになるしな。さて、ひとつ、試してみるとするか… ━

幽霊平林は軍首脳の横で肩を並べてそう思った。むろん、首脳達や他の者の目に、彼の姿は見えていない。

華やかで統制のとれた軍人達の行進と賑やかな行進曲が流れる中、幽霊平林は、ふわりと少し高めに浮かぶと、徐(おもむろ)に如意の筆を胸元から抜き出した。そして、両眼を閉ざすと、何やら念じ始めた。この方法は霊界番人を呼び出したときに成功しているから、彼としては自信があった。

しばらく念じたあと、幽霊平林はゆっくりと両瞼(りょうまぶた)を開けると、軽く如意の筆を一、二度、振ってみた。すると、どうだろう、今まで整然と行進していた隊列が、ピタリ! と止まった。そればかりではない。流れていた行進曲も同じように停止したのだ。辺りは静穏に包まれた。軍人達は必死に前進しようとしているのだが、誰彼となく両脚が氷結したようにその場に停まり、ピクリともしないのだった。皆の顔に冷や汗が流れている。それを見つめている観覧席の将校達も、敬礼状態のまま右腕を自分の意志で下ろせないでいた。むろん、彼らに意識はあった。

━ よしっ! もう、いいか… ━ そう思った幽霊平林は、ふたたび如意の筆を軽く二度ばかり振った。すると、たちまちにして氷結の状態は解(と)かれ、すべてが動きだしたのである。