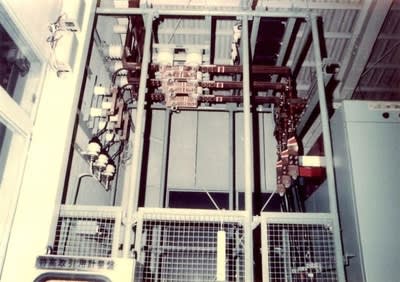

66kV.2回線送電線ACSR125sqより分岐してストラクチャーより自家用変電所へ。

当時は大きな面積を要した。

最初に入るのはラインスイッチ(72kV.800A線路開閉器)で圧縮空気で開閉。

右下はアレスター(84kV.10kA避雷器)で長いデスコン棒で開閉)

左は電力MOF(計量器)、右はGPT(66kV.200VA*3接地変圧器)。

制弧しゃ断器(72kV.800A.2500MVA.日立CCB、油入)で左の碍子が圧縮空気でドドーンと回転。

次段はブッシングCT(100/5.40VA変流器)。

66,000V/3,300V.7500kVA変圧器(65.6A/1,310A.日立)。

右側が3,300V側の油入しゃ断器(7.2kV.1200A.250MVA)。

当時は侵入防止カバーなど無くイタチが入りドガーンと短絡、爆発して碍子バラバラ全停電の憂き目。

しゃ断器交換まで仮に棒つなぎで受電。

屋内に入って3,300V側の断路器(DS)、上部にGPT(3.3kV.200VA接地変圧器)。

高圧ケーブルの立ち下がりはコンデンサ、リアクトル設備に行く。

特高変電所の制御操作盤で3.3kV側は全て油入しゃ断器。

継電器盤は全て誘導形でUVR.OVGR.OCR.OCH.GR.RDFが有った。

新潟地震では66kV側の電圧変動がハンパ無く、フィダー2回線の高圧電動機3.3kV.260kW、4台がグォーンと一斉に唸り出し、たまたま変電所に居たこともありコリャーだめダーと66kVの主しゃ断器(CCB)を切った。

周波数計、1.2次の電圧、電流、電力計も、とんでも無く上下に振れた...初めての経験だった。

☆

当時は電力変電所と専用電話で毎日の使用量等の電話報告があった。

生産設備のメンテ、トラブル修理を含め電気主任技術者他、電気課員4名がいた。

24時間、3交代勤務だったが景気悪化と共に人員を、減らし毎時の電力管理システムをS58.4月に導入し以降、夜間は無人変電所となった。

3kV側で感電事故もありOVGR(軽故障).DGターゲット表示あったが何故か当該フィーダしゃ断器は動作しない...後日に不動作の事故調査をしたがナント...今さらと...。

高度成長、不景気、バブル経済...何でも経験させてもらって今は、ボランティアの電気保安管理技術者として高圧受電事業所の管理、定年など関係無し、未だに社会貢献?している針金電気ヤでした。

在職中、最後の工事に係わった設備で高圧電動機4台が可動。震災時は、まだ無かった。

他に主なのもには別棟にサイリスタ(SCR)の電解設備、約5,000kVAがあった。

日本では電気料金高く、この様な多くの電力を使用する工場は先が見えていた様だ。