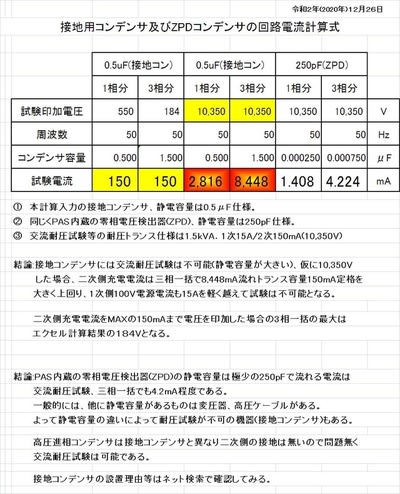

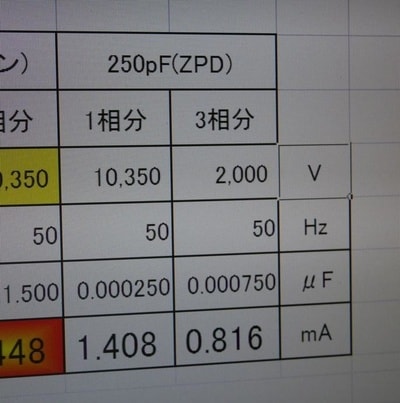

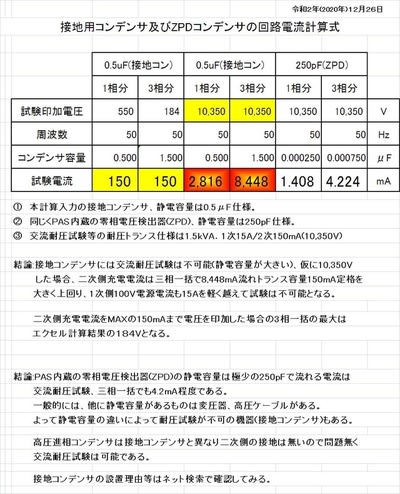

当然、静電容量が大きいと流れる電流も多くなる事が判る。

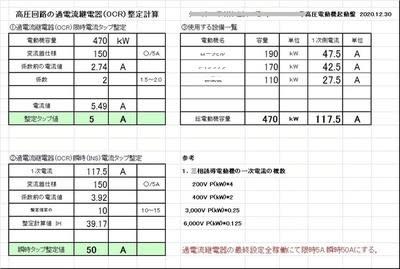

10,350V印加で8,448mA(8.4A)出力は1次側の入力電流は100倍(100/10,000耐圧トランス)の840A(84kW)とんでも無いパワー)を必要とする事になる。

黄色セルの150は耐圧トランス定格150mAで、この時試験印加電圧の限界は三相一括で184Vとなる。

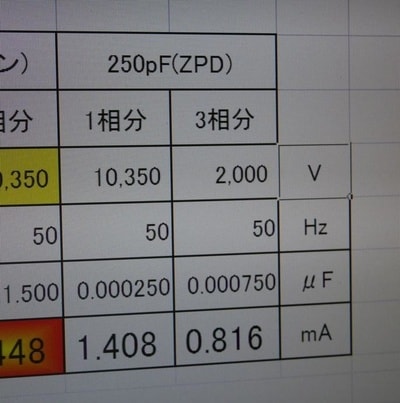

実際のPASに内蔵してある零相電圧検出器(ZPD)に電圧を三相一括で印加してみる。

190V印加。

Vo設定5%の表示は点灯する。

更に2,000V印加する。

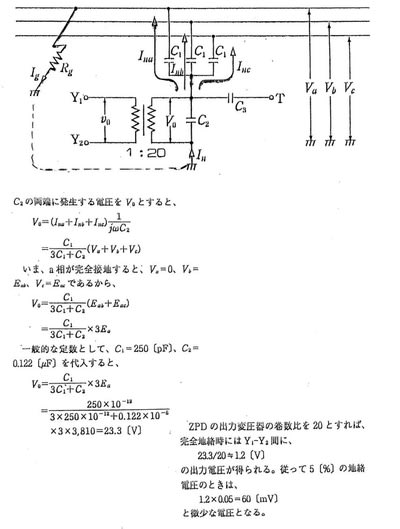

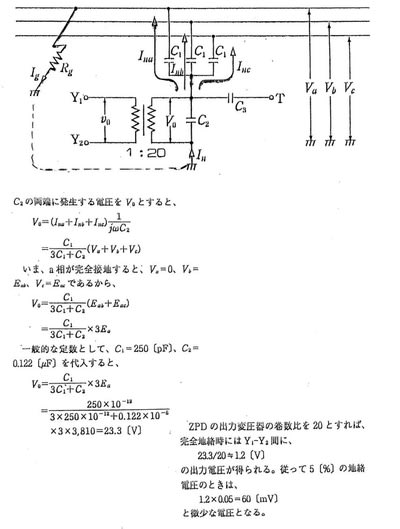

この時の零相電圧検出器(ZPD)低圧側の1:20トランスに発生する電圧は約13V。

2,000V印加したのでエクセルに入力する。

13V/20=0.65V 0.65*0.05(5%)=0.0325V→32.5mVがY1-Y2に発生する。柱からSOG箱まではmVなので外部の影響を受けない様にシールド線(Z1.Z2)となっている。

完全地絡3,810Vの時は60mV発生する。

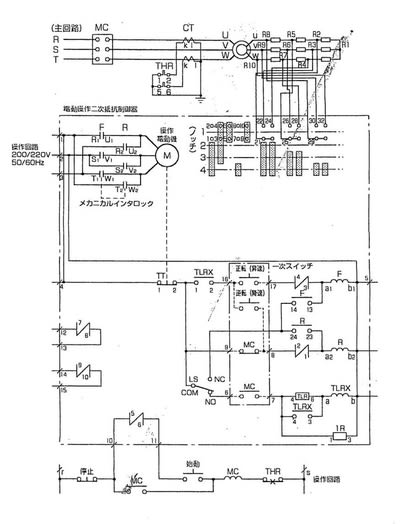

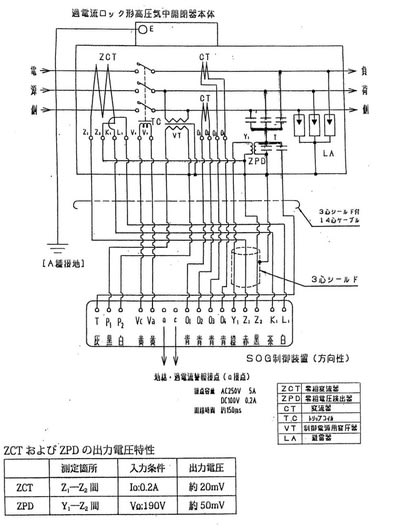

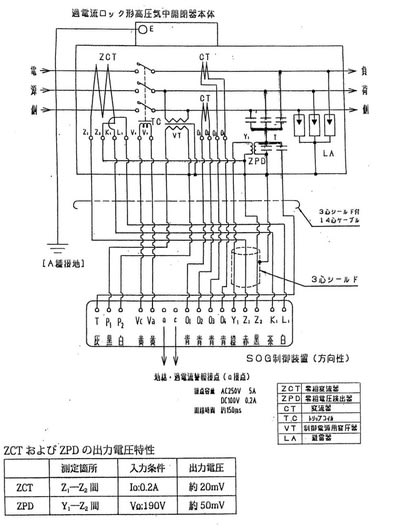

実際のPAS方向性SOG制御装置付の回路図。

地絡電流のルート詳細図。

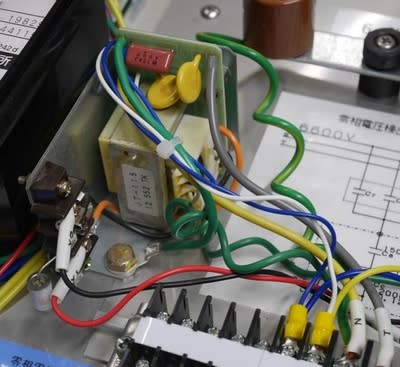

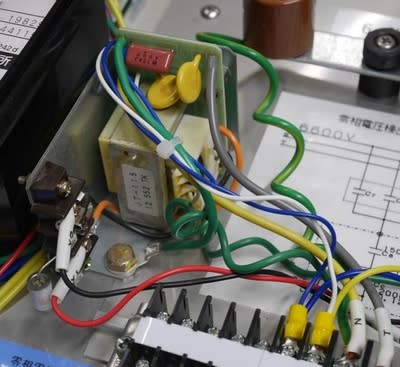

実験機材の全体。

低圧側の零相電圧検出器(ZPD)コンデンサが3個、トランスが見える。

6,600/3,300Vタイトランスの非接地二次側に接地コンデンサがある。

高圧絶縁抵抗測定の印加電圧はDCなのでコンデンサ電荷無しの時は1,000V/4,000MΩ。

直ぐメガー電圧より充電されるのでアース導通となり0MΩとなる。

(接地コンデンサの二次側はE1接地されている)

☆

ここまで1歩ステップUP、理解してPAS試験をやれば電気管理技術者としてはGood、PAS試験など誰でもヤレルぞ...テーマ色々、教科書にも無い現場第1主義でノーガキ語る針金電気ヤでした。