炭焼き小五郎夫妻は玉のような娘般若姫を授かり、遠く離れた場所にまで噂を聞きつけて皇子(後の用明天皇)がお忍びで訪ねてきました。相当な美人だったのですね。

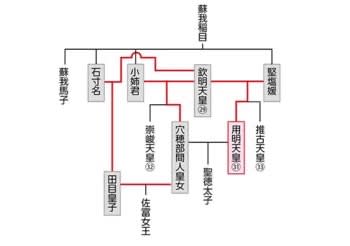

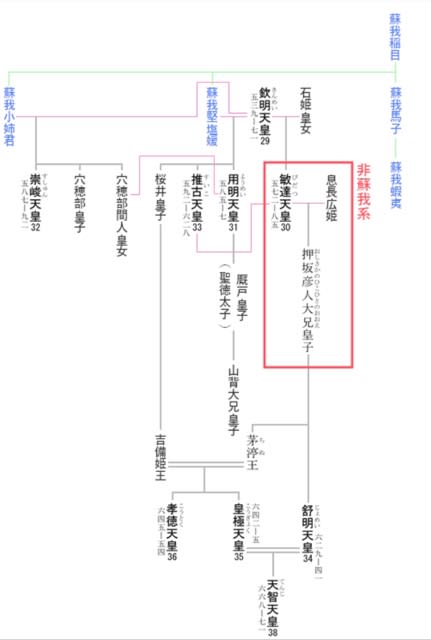

用明天皇は、540年欽明天皇の第四皇子として誕生された橘豊日皇子(たちばなのとよひのみこ)です。母は蘇我稲目の娘・堅塩媛(きたしおひめ)です。聖徳太子の父といったら一番わかりやすいですね。

この時代の背景としては、崇仏派の蘇我氏と、排仏派の物部守谷の対立が日本史上最大に激しかった時でした。

用明天皇は歴代天皇の中で宗教として仏教を取り入れた最初の天皇のようです。先帝の敏達天皇が崩御されると、第一皇子には皇位が移らず、異母弟の用明天皇に皇位が移ります。

用明天皇は、即位後「朕は仏・法・僧の三宝に帰依したい。卿等もよく考えて欲しい」と詔されました。

物部守屋は「どうして国津神に背いて他国の神を敬うことがあろうか」と仏教受け入れに強く反対し、蘇我馬子は「詔に従ってご協力すべき」と言います。

疱瘡を患い、身体の弱かった用明天皇は、在位は2年足らずと短かく、崩御されます。何かと狭間で思い悩むことがおありだったのかも。

この時代の後継者争いをみただけでも、異母兄弟の間での熾烈な皇位後継者争いがあったといえそうです。そこに、蘇我氏と物部氏の宗教対立が深く絡みます。

用明天皇の妻は穴穂部皇女で、お二人のお子様(とされるの)が聖徳太子です。聖徳太子に関していえば、当時身分の高い皇女と皇子のお子様なのに、厩戸で生まれたり、これだけの功績があるにもかかわらず天皇になれなかったとは不思議です。太子とイエス様は不思議と同じような厩で生まれていますね。

排仏派の筆頭である大連の物部守屋は、欽明天皇の皇子の一人・穴穂部皇子(太子の叔父)に接近し即位を願っていましたが、穴穂部皇子は蘇我氏の宿敵で大連の物部守屋と同盟したために、蘇我馬子に滅ぼされてしまい、物部氏も滅ぼされてしまいました。

また、聖徳太子の死後、聖徳太子の一族は断絶します。歴史の闇だと思いました。

炭焼き小五郎の話は、仏教が伝来したあと、用明天皇が即位される前、都の中でも宗教対立が起こりはじめた中に遠く離れた豊後の国にお忍びできて田舎の娘と結ばれた話です。

炭焼き小五郎、別名真名の長者は、貧乏のどん底から、降ってきたようなおしかけ妻を娶り、おしどり夫婦となり玉のような娘般若姫を授かります。その娘はのちに皇族と結ばれます。そこだけみたら凄い話かもしれません。

しかし、一番愛する娘を自分達より先に失うという悲劇をその後経験します。真名の長者が潰した池の主の怒りを鎮めるために、般若姫が生贄になるというくだりです。

ここに示唆するものがあるとも思いました。自然を破壊したり、一攫千金のような富は、長い目でみたら辛い形で回収される。たたらの神が祟りとつながるのはこういうことをいっているのかもです。祟りの引き金をひいていたのは自分だったとも言えそうです。

今の時代でいうと、あまり苦労せず巨万の富を得たり、誰かを傷つけて得た富ほど怖いものは無いのかも。金の怖さです。

また、真名の長者は振り子の振り幅が非常に大きな人生だということ。こういう人生設計をたまに人は魂の訓練のためにするのかなとも思いました。良い事も悪い事も何も永遠には続かない無常も感じました。

臼杵の磨崖仏に関しては、ウィキペディアによると、磨崖仏造営の時期や事情を証する史料は一切残っていないようです。

地元に伝わる炭焼き小五郎伝説では、この磨崖仏は亡くなった娘の菩提を弔うため長者が彫らせたとされており、用明天皇が登場することから、この伝説の舞台は6世紀後半と考えられます。

しかし、実際の磨崖仏は、仏像の様式などから大部分は平安時代後期から一部は鎌倉時代の作と推定されているとのことです。伝説とは時代が合わない部分もあります。

そこは、おそらく仏心に目覚めた長者の人柄が素晴らしく、神仏を敬い思う土地の人が長者の意思を引き継いだと思いました。是非、大分に行く際、佐伯の隣だし臼杵にも足を伸ばし拝観したいと思いました。