四国は古代は陸の孤島。土佐は一方を太平洋に面し、さらにもう一方は四国山地により四国の中でもさらに孤立します。

しかし、そういう地は良く言えば、古代からの風習を残しやすいのかもしれませんし、何かを護ることが出来たのかもしれません。

その地は、流罪の地でもありました。

徳島県(旧、阿波)の祖谷の蔓橋。平家落人と切ってもきれません。平安時代末期橋をかけて平家が渡った後、追い手を逃れるため切ったという説があるようですけど。

また、後鳥羽上皇が鎌倉幕府打倒に兵をあげ失敗し、その息子、土御門天皇も阿波を経て土佐へ流されています。

土御門天皇のツチがお名前にあります。ツチとは天地、あめーつちのツチです。

天の神、地の神でいう地の神。

また、火の神である迦具土神や、雷神のタケミカヅチ神にもツチはあります。

ツチとは、蛇の古語でもあり、古代龍蛇信仰をしていた一族との関係も指摘されています。

高知には龍河洞があり、高知の中では有名な観光地です。この龍河洞の名前は、土御門上皇に由来があります。

金色の蛇が上皇様を案内したことから、金龍の化身とされ、龍河洞という名前になったと行った時に看板に書かれていたのを覚えています。

母の実家近くの津野町の稲葉洞。こちらは、知る人ぞ知る、秘境の洞窟。母が子供のころ、松明をともしながら探検し、火が消えて危うく出られなくなった洞窟です。

母の冒険心は、娘達に遺伝したと思います。稲葉洞には、白龍神と黒龍神がいらっしゃるみたいですね。

津野山、母の実家前の三つの山に、恵比寿様やミミの神様、金毘羅様がお祀りされています。

恵比寿様は、事代主様です。金比羅舟には恵比寿様もほかの神様も7福神として乗船されています。

津野山は奥深い山にもかかわらず、海にまつわる神々が祀られています。言葉遊びになりますが、

ワタツミの神様のワタは、海のことですが、海にある島の頂を「裸」島、「肌」島と呼ぶことから、海の島の「ハダ」はワタの事のようですね。その周囲ワタノハラは、海原です。

また、山も、実は島の頂のことであり、

ワタツミ、大山ツミとは、それが海にあるか陸にあるかの違いだけのようです。

奥深い山の津野山の近くに河内5社神社があり、三嶋の神様を祀っているようです。

大山とは大きな御島の頂、大三島であり、愛媛県の大三島に日本総鎮守大山祇(大山ツミ)神社があり、山の神でもあり、同時に海と深く関係があります。妹が参拝しています。行ってみたいです。

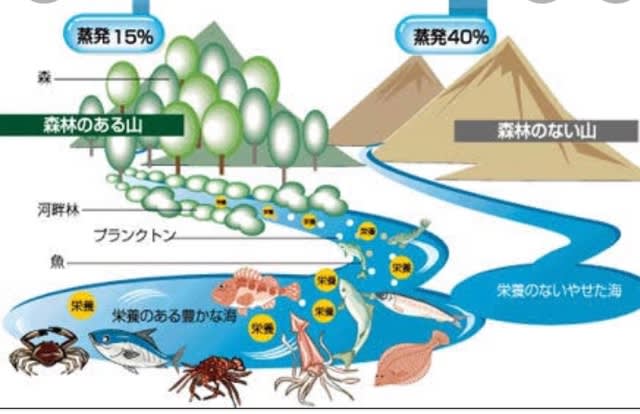

古代から、隆起沈降を地球は繰り返し地上は海になったり陸や山になったり。生命の源、水は、山と海の循環によります。神社は自然を神とみたて、その運行の恵を御祭神からも感じます。

また、高知県の津野山に坐しますお山の神様の一柱、ミミの神様は、龍神様です。

耳の名前のつく、三嶋神社には大山みぞくいミミの神がいるようで、龍や蛇、また、ヤタガラスとも深く結びつく神様のようです。詳しくは、💁♀️こちらで。

古代の四国の官道は、伊予(愛媛県)経由であって、宇和郡(愛媛)から幡多(高知県西部)を通って高知(高知県中央部)付近に行っており、南海道は、初め紀伊から淡路を経て阿波に渡り、讃岐、伊予を通って、波多から都佐の国府に達する経路でした。

ぐるっと、時計と反対周りです。この迂回した経路の理由は、土佐は初め西、つまり、波多方面から開け、伊予の国主が土佐を管理していたためであったから?とも考えられているみたいです。

空海さんが開いたお遍路も四国の外周をまわります。中央の四国山地は険しかったのですね。

しかし、この迂回による伊予経由が長路でしかも、危険であり不便でした。確かに、空海さんのお遍路は命懸けで、それゆえ白装束で巡りました。

妹

そこで、718年に阿波から土佐の国府へ直通できるように許可されたとあります。

このため、従来土佐への入口となって栄えた波多(幡多)は、土佐で最も僻遠の地となり都からの往来も絶え、次第に文化が遅れて「陸の孤島」の地となったと書かれていました。

西の方はとても綺麗なとこですけどね(^-^)

愛媛県は、三島にある大山祇神社や石鎚山とかが有名です。神社を奉斎します越智氏が古来からおり、この越智氏のいた愛媛県、旧伊予について、また、わかる範囲で書いてみたいと思います。