読みかじりしていた、『社会の芸術』二クラス・ルーマン を読み込むにあたって、

『社会システム理論 上』ニコラス・ルーマン

『社会システム理論 下』ニコラス・ルーマン

を読み直してみた。

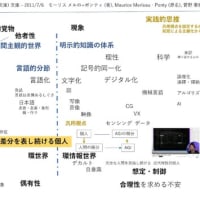

これは、生体システム、心理システム、社会システム

それぞれを混同せず、社会理論ではなく、社会システム論である。

また、システムそのものでも、そのシステムの概念でもなく、

システム概念を総監する概念のシステム論である。

ここでは、システム論に即した、定義された言葉をつかう。

意味、時間、出来事、要素、関係、複合性、コンティジェンシー(Kontingenz)、

行為、コミュニケーション、システム、環境、世界、

期待、構造、過程、自己準拠、閉鎖性、自己組織性、オートポイエーシス、個体性、

観察、自己観察、描写、自己描写、

統一性、再帰、差異、情報、相互浸透、相互作用

社会、矛盾、コンフリクト

例えば、”意味という現象は、体験や行為のそれ以外の諸可能性を過剰に指示するという形式において現れる。・・・・・”のように、定義される。

馴染みある言葉の意味を振り払ったコトバを組み立てつつ、

日常の具体的な感覚とを結びつける、しんどい読みであり、

また、知らずうちにこびりついた、言葉のしがらみをそぎ落とす、快感でもあった。

まず”社会”

生体システム、心理システム、社会システムを、混ぜないで、

社会システムとして考えてみれば、

行為、としての"指し示し"による”内”に”社会”が、”外”に”環境”が在る。

古代から近世までは、統一性を示す心理システムとしての象徴や世界との一体感をもっていた。

しかし、ルネッサンス以後、人間の行為による機能に分解をし続けた近代を超えようとしている。

政治も経済も教育も、それぞれが自己準拠する機能としてある。

それぞれの機能は、外である環境とオートポイエーシスな緩いカップリングをしている。

しかし、”芸術”は、18世紀ほどに自律した機能として立ち上がり、

つねに”外”を予感させ、取り込もうとする痕跡やプログラムを示唆する機能をになってきた。

それゆえに、分化した社会の諸機能を横断し、社会外の予感をカタチにし続けてきた。

だから、書名は、『社会の芸術』であって、”社会と芸術”ではない。

”芸術”を個体の行為として還元すれば、

創る行為、観る行為、それは、同時に観るという行為でつくるものであり、

行為とは、指し示しであり、

”指し示し得ない”外への”よくばり”として、

"芸術”を”ないものねだり”とみる。

”ないものねだり”とは、在り得ないことを想起することで、

あるものを比べあったり、歴史から引き出してくるだけではない。

近代にどっぷりつかった後で、別の感じかた、在りかたのきっかけの、

モノであったり、仕掛けであったり、プログラムを、

社会の芸術という。

これを、環境の変化に対応するDNAに組み込まれた生命のメカニズムだ

といってしまえば、生体システムの次元。

”よくばり”を個体化すれば心理システム。

”指し示す”コミュニケーションが、それ自体として現れるとき

”芸術”というカタチをみせる。

西洋史的な状況から言えば、

神の調和の世界に属する人間が、ルネッサンス以後自律した存在として意識され、

神の世界の模倣、様式としての変化、技(art)からの自律した芸術(fine art)となった。

世界の典型としての”正典”から分離・対象化された”古典”を相対化しながら、

現代芸術は社会の在りえないものを伝えられるものにしようとし続ける。

『行為の代数学』フラクタルな自己組織化の基点として

”待ちもうけ”、”頃合い”に「指し示す=行為」のリアリティ

『社会システム理論 上』ニコラス・ルーマン

『社会システム理論 下』ニコラス・ルーマン

を読み直してみた。

これは、生体システム、心理システム、社会システム

それぞれを混同せず、社会理論ではなく、社会システム論である。

また、システムそのものでも、そのシステムの概念でもなく、

システム概念を総監する概念のシステム論である。

ここでは、システム論に即した、定義された言葉をつかう。

意味、時間、出来事、要素、関係、複合性、コンティジェンシー(Kontingenz)、

行為、コミュニケーション、システム、環境、世界、

期待、構造、過程、自己準拠、閉鎖性、自己組織性、オートポイエーシス、個体性、

観察、自己観察、描写、自己描写、

統一性、再帰、差異、情報、相互浸透、相互作用

社会、矛盾、コンフリクト

例えば、”意味という現象は、体験や行為のそれ以外の諸可能性を過剰に指示するという形式において現れる。・・・・・”のように、定義される。

馴染みある言葉の意味を振り払ったコトバを組み立てつつ、

日常の具体的な感覚とを結びつける、しんどい読みであり、

また、知らずうちにこびりついた、言葉のしがらみをそぎ落とす、快感でもあった。

まず”社会”

生体システム、心理システム、社会システムを、混ぜないで、

社会システムとして考えてみれば、

行為、としての"指し示し"による”内”に”社会”が、”外”に”環境”が在る。

古代から近世までは、統一性を示す心理システムとしての象徴や世界との一体感をもっていた。

しかし、ルネッサンス以後、人間の行為による機能に分解をし続けた近代を超えようとしている。

政治も経済も教育も、それぞれが自己準拠する機能としてある。

それぞれの機能は、外である環境とオートポイエーシスな緩いカップリングをしている。

しかし、”芸術”は、18世紀ほどに自律した機能として立ち上がり、

つねに”外”を予感させ、取り込もうとする痕跡やプログラムを示唆する機能をになってきた。

それゆえに、分化した社会の諸機能を横断し、社会外の予感をカタチにし続けてきた。

だから、書名は、『社会の芸術』であって、”社会と芸術”ではない。

”芸術”を個体の行為として還元すれば、

創る行為、観る行為、それは、同時に観るという行為でつくるものであり、

行為とは、指し示しであり、

”指し示し得ない”外への”よくばり”として、

"芸術”を”ないものねだり”とみる。

”ないものねだり”とは、在り得ないことを想起することで、

あるものを比べあったり、歴史から引き出してくるだけではない。

近代にどっぷりつかった後で、別の感じかた、在りかたのきっかけの、

モノであったり、仕掛けであったり、プログラムを、

社会の芸術という。

これを、環境の変化に対応するDNAに組み込まれた生命のメカニズムだ

といってしまえば、生体システムの次元。

”よくばり”を個体化すれば心理システム。

”指し示す”コミュニケーションが、それ自体として現れるとき

”芸術”というカタチをみせる。

西洋史的な状況から言えば、

神の調和の世界に属する人間が、ルネッサンス以後自律した存在として意識され、

神の世界の模倣、様式としての変化、技(art)からの自律した芸術(fine art)となった。

世界の典型としての”正典”から分離・対象化された”古典”を相対化しながら、

現代芸術は社会の在りえないものを伝えられるものにしようとし続ける。

『行為の代数学』フラクタルな自己組織化の基点として

”待ちもうけ”、”頃合い”に「指し示す=行為」のリアリティ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます