四條金吾頼基公

先祖は藤原氏といわれています。

父・頼員は北条一族である江間氏の家臣をしており、頼基公も父の仕事を継いだようです。

北条氏に仕える武士でありながら、若くして日蓮聖人の教えに帰依しました。

日蓮聖人にとっては最古参の門徒であり、信頼は絶大だったようです。

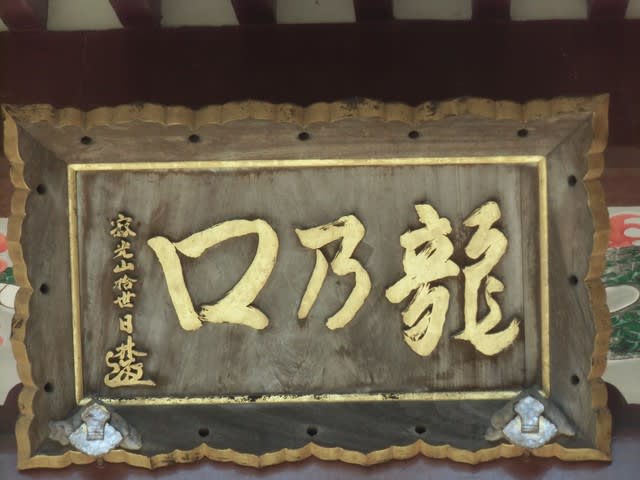

文永8(1271)年9月12日の深夜、龍ノ口の刑場まで引き回され連行される日蓮聖人にお供し、日蓮聖人の首が切られるのなら自分も切腹しようと、決意を固めていたといいます。

その後、日蓮聖人は佐渡配流の苦難を耐え、やっと鎌倉に帰還して幕府に3回目の諫暁を行うも聞き入れられず、身延に入山しました。

日蓮聖人が身延に入られてから3年後の建治3(1277)年、日蓮聖人のお弟子さんの三位房日行上人が、天台僧・龍象房と問答、論破してしまいました。

四条金吾公も問答の場に居合わせたようです。

問答は現在の鎌倉能舞台の付近、以前は「桑ケ谷」(くわがやつ)といわれていた場所で行われたため、「桑ケ谷問答」と言われています。

このあたりかな?

この道筋は、地形的に谷間になっており、桑が谷といわれていました。

現在は閑静な住宅街です。

京都からやってきた龍象房は、ここ桑が谷を拠点に説法をしていました。

達者な弁舌で、多くの聴衆を惹きつけていたようです。

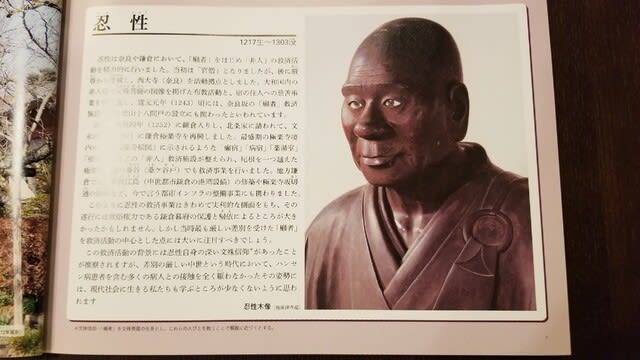

桑ケ谷には、良観房忍性が開いた療養所があり、その跡には小さな石碑が建っています。

療養所は弘安10(1287)年に設けられたようですが、それ以前からこの界隈は忍性に縁のある場所だったのかもしれませんね。。

忍性は極楽寺を開山したお坊さんで、日蓮聖人の法敵のイメージが強い方ですが、一方で病気や貧困に苦しむ庶民を救う活動を積極的にされていたそうです。

特に癩病、今のハンセン病の患者さんの救済を、すでに鎌倉時代に実践されていたという業績は、素直に頭の下がる思いです。

(↑画像は国立ハンセン病資料館2014年刊:一遍聖絵・極楽寺絵図にみるハンセン病患者p7より)

桑が谷問答からしばらく後になり、問答の際、武士の四條金吾公が力で威嚇したような讒言(ざんげん)が流れました。

これを聞いた主君の江間氏は激怒し、四條金吾公に法華経への信仰を捨てるよう、迫ったといいます。

一時、四條金吾公の領地は没収されてしまいました。

※讒言とは、人のことを貶める目的で、事実を曲げたり、ありもしない事をでっちあげたりして、その人を悪く「目上の人」にチクるということです。

目上の人・・・幕府のお偉いさん方でしょう。

実は、問答に敗れた龍象房は、忍性に近いお坊さんだったと言われています。

(画像は雨乞い祈祷が行われたといわれる七里ヶ浜・霊光寺前にある田辺ケ池)

(画像は雨乞い祈祷が行われたといわれる七里ヶ浜・霊光寺前にある田辺ケ池)忍性は雨乞い対決などでもよく名前が出てくる日蓮聖人のライバル、かつ幕府に近い真言律宗の僧・・・何やら裏事情が見えて来ましたね・・・。

しかし四条金吾公、かわいそう(泣)

しかしのちに江間氏が難病にかかった時に、四條金吾公は優れた医術で主君の命を救ったことから、江間氏の信頼を取り戻したそうです。

日蓮聖人ご入滅の数年前には、身延の東谷に端場房(はばのぼう)を開き、日蓮聖人の給仕に身を捧げました。

晩年は、江間氏から拝領した領地である内船(うつぶな)に隠棲し、当地で亡くなられたそうです。

内船は身延に近い南部町の一角にあり、四条金吾公夫妻のお墓もあるそうです。

是非、お参りしたいと思います。