栃木県の宗祖ご霊跡巡りも、3ヶ所目になりました。

今回は県庁所在地・宇都宮にあるご霊跡を紹介します。

(ライトレール 駅東公園前駅)

僕は20代の頃、宇都宮には仕事で頻繁に来ていました。

それから既に30年が過ぎ、再訪してみると、路面電車(ライトレールっていいます)が走るわ、小ぎれいな建物が林立するわで、街はずいぶん様変わりしていました。

宗祖研究の権威・小川泰堂居士の著書「日蓮大士真実伝」によると、那須温泉で養生された日蓮聖人は、続いて鬼怒川沿いの藤原という場所に至り、当地の庄屋さんの帰依を受けています。現在の藤原山清隆寺のルーツだといいます。

(残念ながら今回は訪問できませんでした。)

(google earthに加筆)

このあと日蓮聖人は40~50km南下して、宇都宮に入ったそうです。

宇都宮は、その名前からわかるように宇都宮明神のお社(現在の二荒山神社:ふたあらやまじんじゃ)を中心に発展した町です。

(二荒山神社 大鳥居)

奥州征討の戦勝祈願所として、源頼朝も頻繁に参拝したほどですから、鎌倉時代の宇都宮は別格の社檀だったに違いありません。

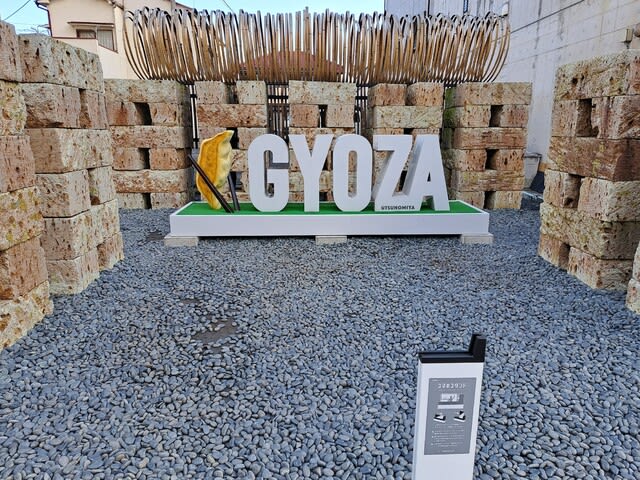

二荒山神社のすぐ東には、餃子の名店が軒を連ねる「餃子通り」。

付近にはインスタ映えしそうな餃子のモニュメントなんかもあります!

この通りを東に数分歩いたところに、妙金寺があります。

周囲の風景から、町なかのお寺というのがよくわかると思います。

まずはコンクリート造りの本堂を参拝。

大火や空襲を経験してきた都市部のお寺では、コンクリート造りが多いような印象があります。

宇都宮市街は戊辰の役や太平洋戦争の空襲で、相当やられたと聞きます。

敢えて木造を避けるというのも、お寺の歩んだ歴史、軌跡なのかもしれません。

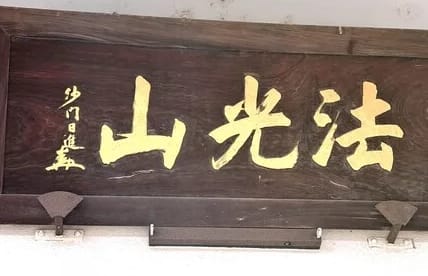

山号は法光山です。

本堂2階部分から西方向を眺めた景色。

この辺りは旧町名を「寺町」というように、お隣には法華寺(日蓮宗)、奥には生福寺(真言宗)が見えます。

その奥に見える森が、二荒山神社です。

本堂2階部分から東方向を眺めた景色は…満開の枝垂れ桜!

絶好の季節に参拝できたこと、感謝です。

妙金寺歴代お上人の御廟を参拝。

宗祖直々のご霊跡を今日まで護り通すには、代々大変なご苦労があったことでしょう。心から感謝致します。

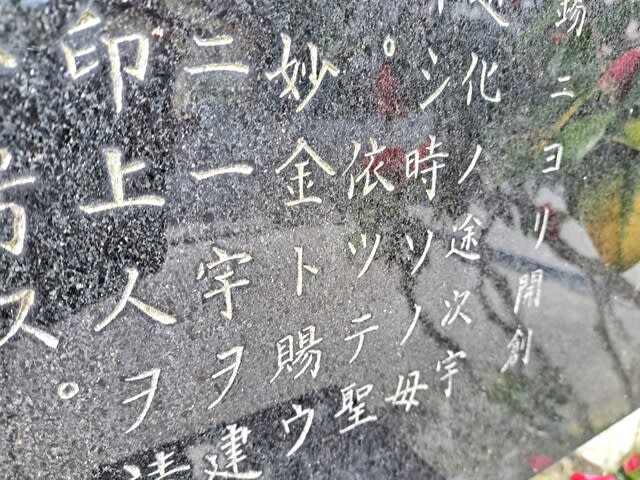

開山は日蓮聖人の孫弟子である摩訶一阿闍梨日印上人、

そして開基として「妙金大信尼」の法名が刻まれています。

女性を由緒とするお寺なんでしょうか。

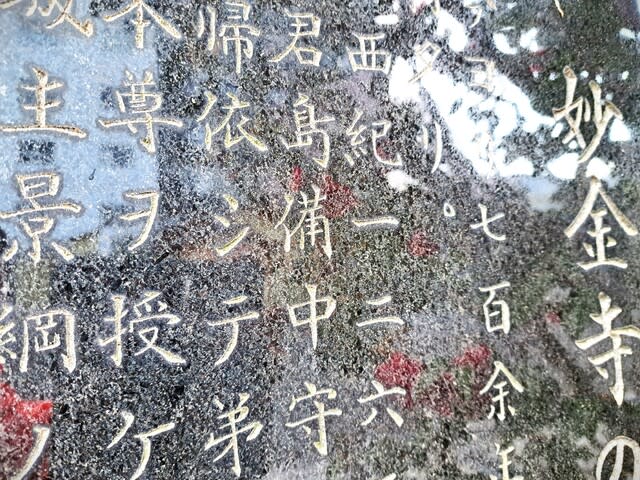

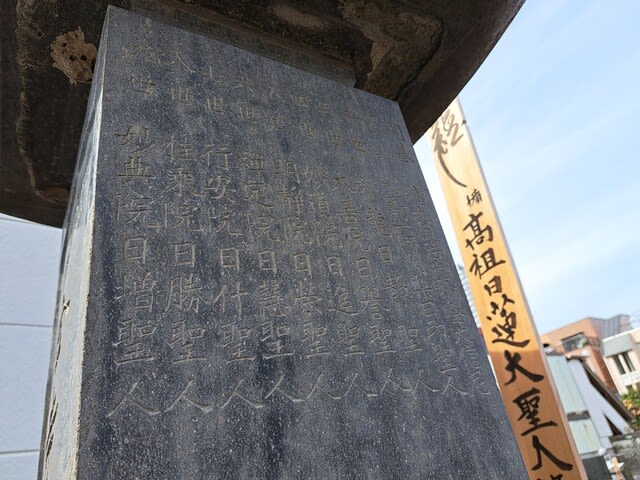

参道脇に、「妙金寺の由来」という碑があります。

昭和50(1975)年、当時の36世日秀上人が書かれた文章です。

こういうの本当に助かります!

宇都宮に入った日蓮聖人は、「君島備中守平綱胤の館に」一宿を求め、泊めていただいたそうです。

当時、下野国を治めていたのは幕府の有力御家人・宇都宮氏でした。

(宇都宮城址)

君島備中守はその宇都宮氏の重臣ですから、無名のお坊さんがいきなり泊めてくれと言っても、普通は厳しいと思います。

何らかのツテ、ご縁があったのだと考えます。

(妙金寺境内の枝垂れ桜)

日蓮聖人はその晩、家人に法華経のお話をされたことでしょう。

そのお話に深く感じ入った君島備中守のお母様(※)が「宗祖の徳に帰依して弟子とならんことを」願い出たのです。

(※)「日蓮大士真実伝」には「老母」と記されています。ご高齢だったと思われます。

ここで少し脱線しますね。

日蓮聖人のご遺文には、女性の信者さんに宛てたお手紙が数多くあります。

それこそ老若とか学問の有無、いろんな立場の女性がいたと思いますが、お祖師様はそれぞれのレベルに応じた言葉を選んで、丁寧に教えを説いています。

(阿仏房と千日尼:堀内天嶺画集「日蓮聖人の生涯」より引用)

例えば佐渡・阿仏房の奥様である千日尼に向けたお手紙には「法華経は女人の成仏をさきとするぞと候いし」と書かれています。

迷いを無くす、すなわち悟りを開く(成仏する)ために日々修行する、というのが仏教だと、僕は理解しています。

(妙金寺境内の椿)

しかし当時の仏教は、女性は罪障のために成仏できない、としていたようです。つまり初めから行く手が閉ざされていたようなものでしょう。信仰なんてできませんよね…。

そんな時代に日蓮聖人は、法華経の行者ならば、女性であっても、誰であっても等しく成仏できると説いたのです。

(妙金寺歴代御廟の宗祖供養塔)

こういった日蓮聖人の基本スタンスは、ご遺文を読むかぎり生涯一貫していますし、君島備中守のお母様もそこに救われたのだと思います。

日蓮聖人は君島備中守のお母様の信心を確信し、「直筆の本尊を授け、剃髪染衣」させ、「妙金」という法号を授けました。

性別関係なく、一人の弟子として、認められたのです。

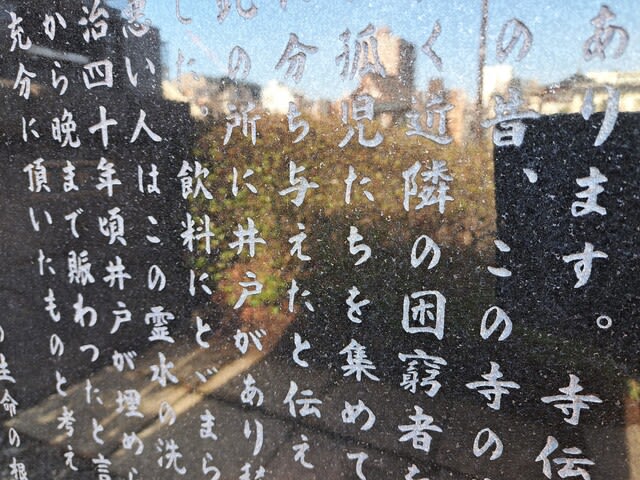

本堂前、水神様の説明碑に、妙金尼の人となりがわかる記述があります。

「妙金尼は大変情け深く 近隣の困窮者を見捨てられず 殊に身寄りのない孤児たちを集めて養育」されたと刻まれています。

不幸な人、貧しい人…誰であっても成仏できる、というお祖師様の教えを踏襲し、弱者救済に捧げた生涯だったのでしょう。

ところで息子さんの君島備中守、どんな人なのか調べてみました。

妙金寺由来碑には、君島備中守は「宇都宮七代城主 景綱の家臣」と刻まれています。時代的な整合性からすると、実際は八代貞綱、九代公綱にわたって仕えたと思われます。

宇都宮の30kmほど北、塩谷町船生(ふにゅう)という場所にある、こんもりとした山、ここはかつて船生城といって、君島備中守の居城だったといわれています。

宇都宮の北方警備を任されていたんですね。

(宝治合戦で三浦氏が自害した鎌倉の法華堂跡)

君島備中守、父方のルーツは千葉氏一族の大須賀氏でしたが、曽祖父の時に幕府の内乱(宝治合戦)に巻き込まれ、宇都宮氏を頼って下野国に移住します。このとき住み着いたのが芳賀郡君島で、「君島」と改名したようです。

一方、君島氏を受け入れた宇都宮氏も、婚姻関係などで千葉氏一族とのご縁が深いようです。

(中山法華経寺 山門)

例えば宇都宮家9代当主・公綱公の妻は、千葉胤貞公の妹です。千葉胤貞公といえば中山法華経寺の大檀越として、宗門では有名だと思います。

そして妙金尼はその宇都宮家の出身、ということを考えると、君島家は千葉氏一族との太~いパイプがあったに違いありません。

そもそも「君島備中守平綱胤」という名前からして、千葉氏のカラー(※)がよく出てますよね!

(※)千葉氏の祖・房総平氏由来の「平」、千葉氏の通字「胤」

千葉氏の家臣には、富木常忍公、曽屋教信公など、古くから日蓮聖人の活動を支えた信者がいましたし、日昭上人、日朗上人も千葉氏に近い家系だと記憶しています。

(宮の橋より田川を望む)

土地勘のない宇都宮、そういった人脈、情報に助けられて、日蓮聖人は君島備中守の館を訪ねたのかもしれません。

話を戻しましょう。

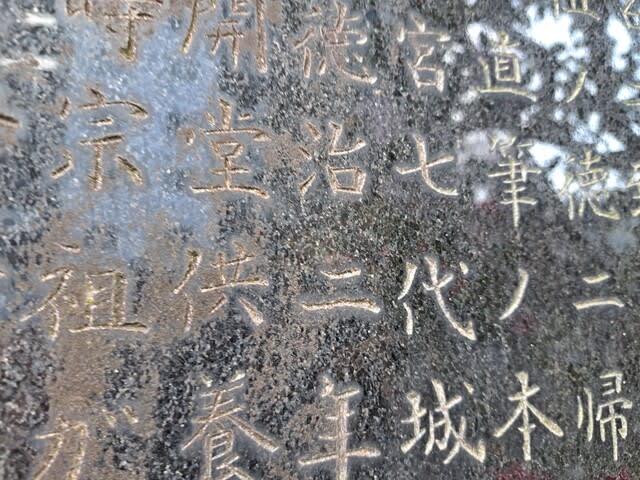

さきほどの妙金寺由来碑によると、「備中守は母のために一宇を建立し 徳治二年三月 高祖の法孫 摩訶一阿闍梨日印上人を請じて開堂供養の式を営み 法光山清光院妙金寺と号す」とあります。

徳治2(1307)年というと日蓮聖人が宿泊されてから42年後のこと、妙金尼はすでに遷化されていたと思いますが、その頃には立派な法華信仰の拠点となっていたことでしょう。

妙金寺開山の日印上人は、日朗上人のお弟子さんです。

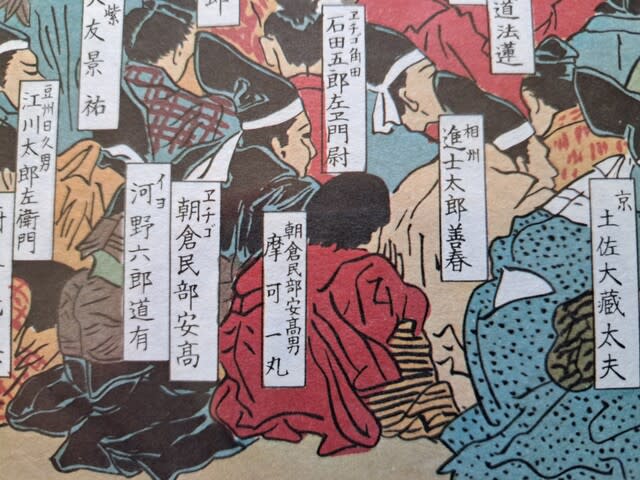

いつも参考資料として引用させてもらっている「高祖日蓮大菩薩御涅槃拝図」(大坊・本行寺で購入) には、摩訶一丸時代の日印上人が描かれています。

有名な鎌倉殿中問答(※)では、全ての宗派を論破してしまうほど、弁の立つお坊さんとして知られています。

(※)文保2(1318)年から足掛け2年、幕府の命で行われた各宗の問答対決。鎌倉での法華経の布教を、幕府が認める契機となったといわれる。

僕が今まで参拝したお寺では、

日蓮聖人が立教開宗後、鎌倉に入る際に立ち寄られた、葉山の本圓寺

日蓮聖人が佐渡に渡る直前、逸話を残された新潟角田浜の妙光寺

などは日印上人の開山でした。宗祖のご霊跡を護り伝えるために尽力されているんですね!

日印上人は越後出身ということもあり、新潟県内にゆかりのお寺が多いようですよ。

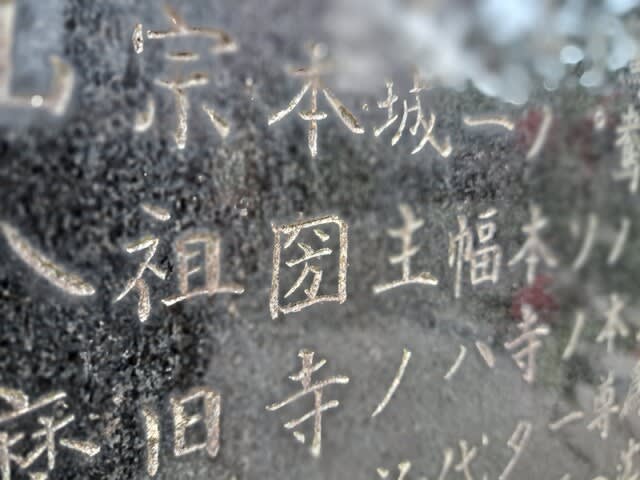

(妙金寺歴代御廟に刻まれた墓誌)

そして妙金寺の第二祖は、日印上人の直弟子・三位僧都日静上人です。

この日静上人は名門上杉家の出身で、足利尊氏の叔父(※)にあたります。

(※)日静上人の姉が尊氏の生母

鎌倉幕府が滅び、政治の中心が京都に遷ったタイミングで、光明天皇の勅命により京都六条堀川に大光山本圀寺が開かれますが(※)、日静上人は実質的な開山となっています。

(※)足利尊氏の政治力により、鎌倉松葉ヶ谷の法華堂(宗祖ご草庵)が移されました。

(京都六条堀川にある本圀寺跡)

そのためでしょう、妙金寺は古くから本圀寺とのご縁が深く、天文法難で本圀寺が破却された際には、妙金寺挙げてその復興に尽力されたようです。

特に、妙金尼がお祖師様から授与された本尊が二幅あり、これらは妙金寺歴代が累々、命懸けで守り抜いてきたものですが、このうち「一幅は元亀元年に上洛し 天文法乱に罹災せし当山の本寺たる京都本圀寺に献納」したと刻まれていました。

こういった利他的な行い、なかなかできることじゃありません。

情け深く世話好きだったという妙金尼。

妙金寺にはそのスタイルが連綿と受け継がれているのでしょう。

いや~逸話たっぷりの妙金寺、もっと早く来ていればよかったな!!

今までノーマークだったことを反省しています。

日蓮宗門で「日蓮聖人のご霊跡」というと、四大法難の地、そして身延入山下山の道が、圧倒的な存在感で君臨しています。

やはりお祖師様のご遺文に記述がある、というのが大きいとは思います。

(妙金寺境内の枝垂れ桜)

しかし中にはお手紙に書かなかった、書けなかった旅もあったでしょうし、お手紙の紛失とともに消えてしまった旅も、あったはずです。

もしかしたらそんな旅の中に、秘められた宗祖像があるかもしれませんよね!

ネット情報でもいい、先人の書き遺した記録でもいい、少しでも興味を持ったら、実際に現地を訪れてほしいと思います。

僕は今後も知られざるご霊跡を訪問し、ブログにアップしてゆきたいと考えています!

(参考文献)

・「宇都宮市史 第3巻」(1981年:宇都宮市史編纂委員会編)

・「宇都宮市地誌」(昭和8年:宇都宮市教育会編)