9月初め、今年も京都を旅してきました!

アフターコロナで観光客が戻ってきた京都。

こんな外国人ツアーも沢山見られました。

メジャーな観光地は、バスも飲食店も笑っちゃうくらい、人だらけ。

やっぱり京都は世界中から注目されてるんだな、と感じます。

今回、僕が訪れたのは京都の南西部、向日市にある鶏冠井です。

・・・読めました?

向日は「むこう」、

鶏冠井は「かいで」と読むんだそうです!

ちなみに鶏冠井という地名、カエデにルーツがあるようです。

カエデを辞書で調べると、いろんな漢字(槭、楓など)がありますが、「鶏冠木」とも表記するようです。確かにニワトリのトサカ(鶏冠)に似てますもんね!

その昔、この界隈にはカエデの木、そして井戸が多く、当て字的な感じで「鶏冠井(かいで)」になった説が有力です。

京都の中心部から阪急電車で20分ほど、西向日駅で降ります。

西向日駅前にはレンタサイクルがあり、4時間210円でお借りできます。

今回の旅の友をパチリ。

この辺りは、かつて日本の首都・長岡京があった場所です。

自転車を走らせると「太極殿」「内裏」みたいな史跡が公園になっています。

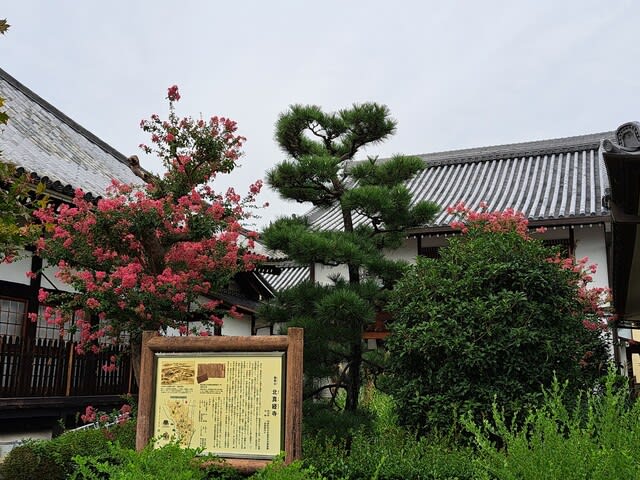

駅から数分で北真経寺に着きました。

山号は鶏冠山(けいかんざん)です。

明治の初めまで、鶏冠井檀林というお坊さんの学校が、ここにあったんですね!

ちなみに西ノ岡はこの界隈一帯の地名、そこに鶏冠井村があるという感じかと思います。

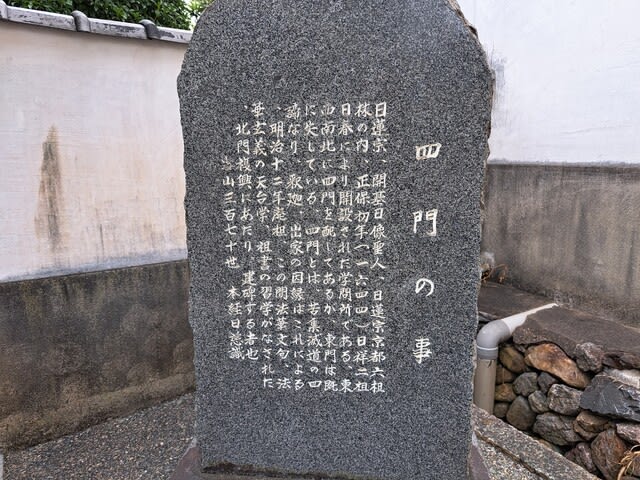

山門(表門)です。

瓦屋根の存在感強めの、薬医門です。

境内はほぼ正方形、檀林時代はその四方に門があったそうです(現在、東門はありません)。

四つの門は、お釈迦様が語られた、苦しみをなくすための四つのプロセス「四諦(したい)」を表現しているとか。

仏教そのもののベースですよね!

庫裡(右)で面倒見が良さそうなご住職に御首題をお願いし、本堂(左)でお参りさせていただきました。

寄棟造りの本堂は、明治初期まで鶏冠井檀林の講堂として使われていた建物だそうです。

お堂内部の画像はありませんが、内側の壁には黒い札が沢山貼られていました。鶏冠井檀林で研鑽を積まれた学僧の名札なんだそうです。

耳を澄ますと彼らの読経の声が聞こえてきそうな、そんな雰囲気のある空間でしたよ!

本堂の西側には、波ゆり題目の法塔が数基あります。

こちらのお寺を開山された日像上人の供養塔ですね。

永仁2(1294)年、日像上人は上洛するとすぐに、人通りの多い場所を選んで辻説法を始めました。

(日像上人が最初に説法をされたという北野天満宮前)

鋭い舌鋒と熱気は、迷いの中にいた人々の心に刺さったのでしょう、日を追うごとに帰依する町衆が増え、やがて京都を席巻しそうなうねりとなってゆきます。

それが在来宗派からの嫉みを生み、激しい妨害を受けることになります。

(南真経寺山門横の題目塔)

「三黜三赦(さんちつさんしゃ)の法難」といって、洛中からの追放と赦免を、三度も繰り返しました。

1回目 徳治2(1307)年 土佐流罪→2年後に赦免

2回目 延慶3(1310)年 紀伊流罪→翌年に赦免

3回目 元享元(1321)年 洛外追放→十数日で赦免

このうち1回目の土佐流罪、普通に行けば西国街道を下り、どこかで海を渡って阿波辺りに至り・・・というルートかと思います。

(北真経寺境内はサルスベリが満開!)

ところが日像上人、実際には洛南の山崎あたりに留まり、しぶとく布教をしていたという説が有力です(役人にバレなかったのかな?)。

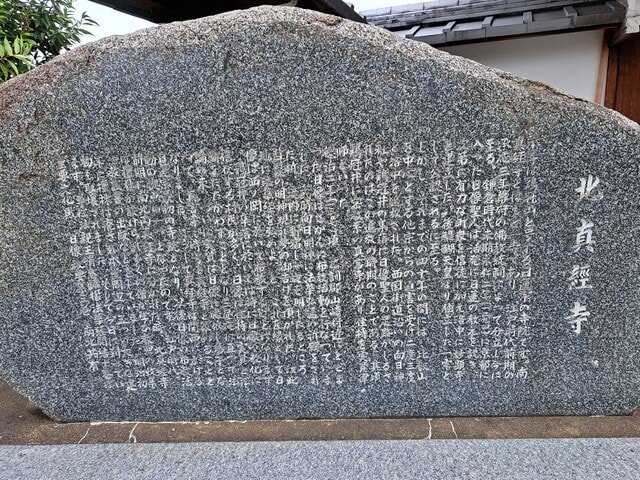

北真経寺の縁起には以下のように書かれています。

「ある時、向日明神に法華弘通の祈願をされた折、境内に一夜を明かしたるところ、白髪の明神が現れ、夢の御告げを頂かれた。

『汝、この地に法華経を弘めよ』と。

これを縁として日像は西ノ岡において布教することになります。」

北真経寺の西数百mの西国街道(現在の府道67号)沿いに、向日神社があります。

創建は長岡京よりも前、養老2(718)年と伝わります。

ここにある向日山に、五穀豊穣の歳神様が降臨したことから、向日明神というそうです。

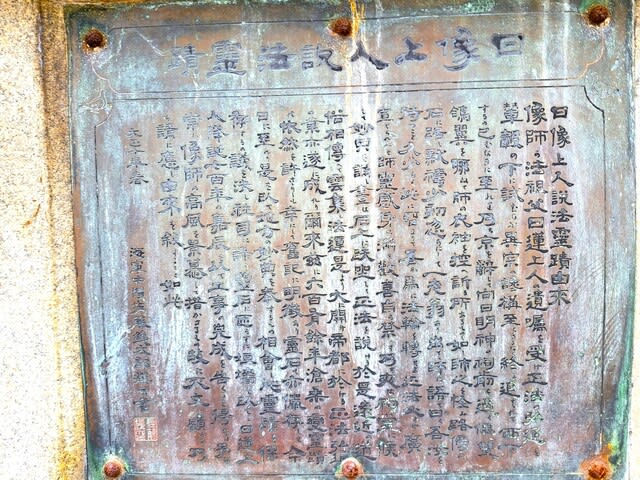

向日神社の大鳥居前に、日像上人説法石が、実際に残されています。

法華の篤信者である海軍軍人・佐藤鉄太郎氏によって大正10年に書かれた説法石由来によると、日像上人が老翁(向日明神)と出会ったのも、雲集する道俗に説法をしたのもこの石で、以後、法運が開け、帝都開教につながっていったようです。

この周辺の集落のなかでも、特に日像上人のお説法に興味を示す人が多かったのが、鶏冠井でした。

あのお坊さんの言ってることは、わかりやすいし心に響く。この世で生きながら成仏できるなんて、信じてみたい・・・そう感じる村人が日を追うごとに増えてゆきました。

ただ、先祖代々の宗旨、お寺を変えるわけにはいかない、という声も多かったことでしょう。

そこで日像上人は、村にある真言寺の住職・実賢上人を訪ね、昼夜に渡って法論を闘わせました。

(北真経寺の縁起を刻んだ碑より)

果たして日像上人は実賢上人を論破し、見事に一山一村の改宗を成し遂げたのです。このとき寺号も真経寺と改めたようです。

これが徳治2(1307)年、すなわち1回目の流罪中といいますから、松ケ崎とともに西日本最古クラス(※)の宗門寺院であり、法華集落なのでしょう。

(※)今まで僕が参拝したご霊跡では、備中野山の具足山妙本寺が弘安4(1281)年創建で、あちらも全村皆法華でした。

(向日市文化資料館刊「むこうしの文化遺産」より引用)

改宗を喜ぶ村民の姿は、鶏冠井題目踊りとして伝わります。

毎年5月3日、近くの法性山石塔寺(本化日蓮宗)で奉納されるそうです。

700年前の庶民の感情表現が、こうして踊りや音頭で残っているって、ホント興味深いです。

また、北真経寺のご住職によると、村人のなかでもいち早く帰依した「三郎四郎」という人がいて、この人は日像上人に宿を提供し、鶏冠井での上人の活動をサポートしてくれたそうなんですが、今でも三郎四郎の末裔は檀家さんにいらっしゃって、お寺の近くに住まわれているそうですよ!

時は下り承応3(1654)年、通妙院日祥上人というお坊さんにより、ここに宗門の学問所(鶏冠井檀林)が開設されました。

開設の経緯は不明ですが、恐らく日祥上人が非常に教育水準が高い方で、その学徳を慕って自然に学僧が集まってきた・・・そんな感じかと想像します。

このとき真経寺を南北に分け、北真経寺に鶏冠井檀林を置き、南真経寺を村人の信仰のお寺にしたそうです。

(南真経寺本堂)

南真経寺は北真経寺の300mほど南西にあります。

山号は北真経寺と同じく「鶏冠山」です。

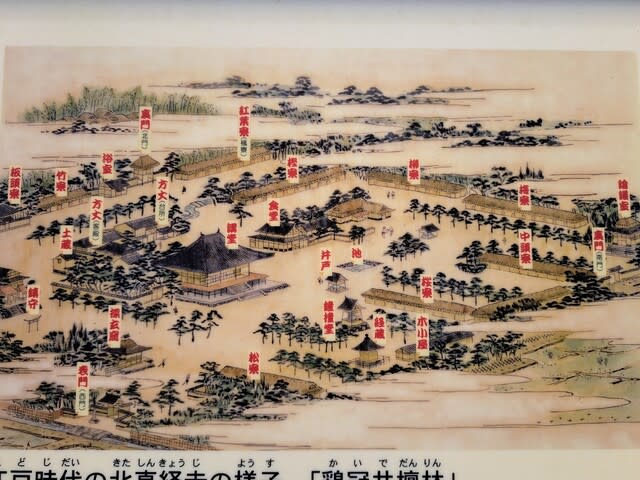

(向日市が設置した北真経寺案内板より)

北真経寺境内の案内板に、江戸時代の鶏冠井檀林絵図がありました。

講堂を中心に、沢山の学寮がある様子は、他檀林とよく似ています。

ちなみに、僕が身延山史で調べた限りでは、第75世身延山法主の心妙院日修上人(三村日修上人)が、「京都妙覚寺日合師に従ひ、天保十年、洛西鶏冠井檀林に新説し・・・」とあります。講師として鶏冠井におられたのでしょうか。

(身延山御廟域にある日修上人廟)

日修上人は、仏教弾圧が激しかった明治初期の宗門を支えた傑僧で、祖山中興三師の一人に数えられます。

こうした優れた指導者のもとで、沢山の才覚が花開いたのでしょうね。

学制発布に伴い、明治8(1875)年に檀林制度自体が廃止されてしまいます。

200年以上、鶏冠井檀林として経営してきた北真経寺にとって、いちばん大変な時代だったかもしれません。

やがて北真経寺は檀家さんによって護持されるお寺になり、現在に至るそうです。

境内を囲む玉垣には、護持に関わった檀信徒さんなのでしょうね、沢山のお名前が刻まれています。

ところで、日像上人はなぜ、鶏冠井に目をつけたのでしょう?

向日明神のお告げも確かにあったでしょうが、日像上人のこと、何か戦略を持って、この小さな集落を拠点としたのではないか?という疑問が湧きました。

京都はよく、三方を山に囲まれた盆地といわれます。

(グーグルマップに加筆)

東側の「東山」、北側の「北山」は観光地として有名ですが、実は「西山」もあります!

洛西から向日市、大山崎町にまたがる山々が、まさに西山です。

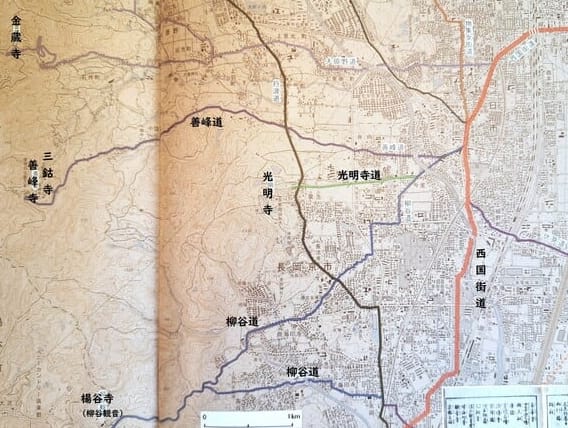

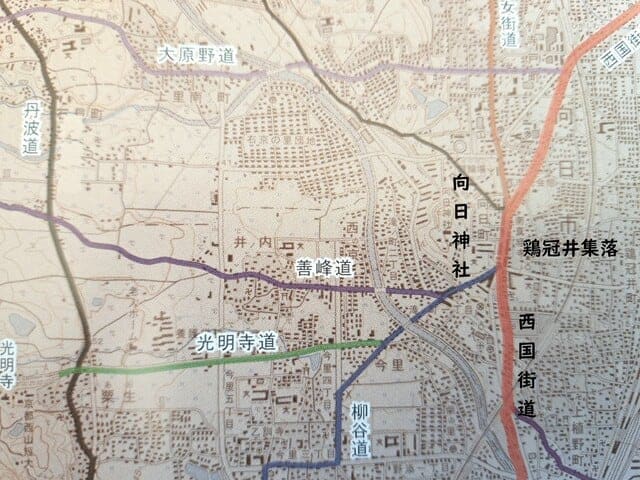

(向日市文化資料館刊「乙訓の西国街道と向日町」より引用・加筆)

調べてみると、西山には善峰寺、光明寺、楊谷寺といった古刹が多く、また西方には極楽浄土があると信じられていたせいでしょうか、浄土宗の聖地でもあったようです。浄土宗西山派(今の西山浄土宗)という一派があるほどです。

鎌倉時代も、参詣者が絶えなかったはずです。

(向日市内の五辻交差点)

西山に点在するそれらのお寺への参詣道は、いずれも向日神社前で、西国街道から分岐してゆきます。

(向日市文化資料館刊「乙訓の西国街道と向日町」より引用・加筆)

鶏冠井集落は、まさにこの分岐にあるわけで、洛中で布教を禁止されていた日像上人にしてみれば、これ以上ない場所を押さえたわけです。

念仏信者が行き交うスクランブル交差点を、日像上人が見逃すはずはなかったと、僕は思います。

(注)参考にした資料は江戸時代の道ですが、参詣道については太古から大きく変わっていないと思います。

鶏冠井と相前後して、日像上人はもっと洛中に近い深草でも、真言宗の大寺を改宗させ、活動拠点を増やします。

(深草山寳塔寺の仁王門)

延慶2(1309)年に1回目の洛外追放は赦免にされるのですが、結局わずか2年間で日像上人は、むしろ洛外に信仰を弘めてしまったわけで、追放した側は目を丸くしたことでしょう。皮肉なものですね・・・。

(具足山妙顕寺の山門)

日像上人は、このあと二度の洛外追放に遭いますが、3回目の赦免の折に後醍醐天皇から寺領を賜り、妙顕寺を開山します。

ピンチをチャンスに変えて、見事に帝都開教の足掛かりを築いたのです!

最後に、ひとつ。

これ、北真経寺に隣接する鶏冠井公民館前に、何気なく設置されていたものですが・・・

昭和55年に解体された、旧公民館の鬼瓦だそうです。

真ん中にはなんと、「井桁に鶏」の紋。

敢えてもう一度書きます。

お寺の鬼瓦、じゃなくて、公民館の鬼瓦です!

信仰を守り続けてきた住民の、静かなプライドを感じまくった、鶏冠井参拝でした。