性的虐待を、あなたから受けたかった。

神父様、ぼくは誰からも愛されてはいません。

あなたに懺悔致します。

ぼくはこの世界でたった一人、誰からも愛されていないのです。

だからあなたから性的虐待を受けた方がよっぽど幸福だった。

愛されていないのに、なぜ愛されていないことを知ることができるのですか。

例えばあなたは何故、存在しているのですか。

誰からも愛されていないのに、何故あなたが存在しているのでしょう。

何の為に、ずっとあなたが苦しんで来なければならなかったのでしょうか。

あなたは誰にも愛されてもいないのに、生きて苦しみ続ける資格はあると想っているのですか。

それを傲慢と想わないのは何故ですか。

あなたは自分の力で存在しているとでも想っているのですか。

あなたにはそんな奇跡の力があると?

ならばあなたは神と同等の力を備えているということです。

神と同等のあなたが、愛されていないと苦しんでいるに過ぎません。

神と同等のあなたが、すべては可能であることを忘却しているに過ぎません。

では想いだすだけでいいのです。

あなたは神と同等の存在であるということを。

あなたに不可能なことはありません。

あなたは自分の罪の為に、苦しみ続けているのではないのです。

あなたはそうしてたった独り、誰からも愛されずに苦しみ続けることこそが、あなたが愛されている証であることをあなたは知っているからです。

何れ程あなたを愛していると言おうとも、あなたは聴く耳を持たないのです。

あなたにすべての愛を、聴く耳は在りません。

あなたは自ら、耳を喪ったからです。

まるでゴッホのように、自分の手で自分の耳を切り落としたからです。

そしてあなたは嘆き続けてきたのです。

誰もいないと。あなたを愛する者は誰一人、存在しないと。

あなたはすべての愛を否定し続けて来た。

あなたはすべての愛を、詰まらないものだと見棄てて来た。

あなたは死だけを、信じてきた。

あなたは死だけが、愛であることを信じてきた。

あなたは死を感じるもの以外、すべてが退屈なのです。

だからわたしにあなたは要求してきました。

ほんの幼い頃から。

あなたは死を、わたしに要求してきました。

わたしはそれに、十分応えたと、想っていました。

でもあなたは、まだ足りないとせがむのです。

あなたが死を感じることに十分でなかったことを、わたしに責め続けるのです。

わたしがこれ以上あなたを苦しめることにわたしが堪えられなかったことを、あなたは咎めるのです。

わたしのあなたへの愛が足りないことを、蔑みながら侮辱するのです。

もともとわたしは存在しないということを、あなたは悲しみ続けるのです。

あなたは自ら、限界を設けました。

あなたは全てに限界を設けました。

わたしはあなたの求めるがまま、あなたを虐げて来ました。

あなたの求めるあなたの厭がるすべてをあなたに与えてきました。

あなたは倒れなかった。わたしの虐待に、あなたはずっと堪えて生きてきたのです。

しかしわたしの虐待は、あなたの最も大きな生きる喜びとなるのです。

或夜、あなたはいつものようにわたしのところへ遣ってきて、わたしを誘惑します。

わたしができうる限りに、あなたをどこまでも虐げることを。

でもわたしは、或夜、あなたをただ強く抱擁したのです。

そして涙を流し、あなたに誓います。

もう二度と、あなたを苦しめることはしないと。

あなたは少しあと、わたしから去りました。

人々はあなたが死んでしまったと言っていますが、わたしは信じていません。

何故なら今夜のように、あなたは何度とわたしに懺悔をしに、こうしてこの教会の懺悔室にひっそりと、月夜に照らされて其処へ座ってわたしを待っているからです。

あなたは悲しい目でわたしを咎め、わたしは早くあなたのところへ行きたいのですが、あなたはまだわたしの愛を否認している為、それが叶わないのです。

神父がそう言い放った瞬間、彼の姿は見えなくなり、向かいの小さな窓から懺悔室の腰掛けを、月明りが反射していた。

上でジンを飲む子供たち

前庭の芝生

子供たちは歩いている男を見る

泥道

この子供たちは、空を見ると、彼らは彼のことを想う

炎に身を包んだ

子供たちはゆっくりと忍び寄り、後ろを歩く

その年老いた男

まだ年を重ねてゆく

まだ年を重ねてゆく

まだ年を重ねてゆく

まだ年を重ねてゆく

一人の中学生くらいの少年が彼を追った。

彼の小屋の前まで後を着け、老人が小屋の中へ入るのを見つめている。

老人は一人掛けのカウチにぐったりと腰を凭せ掛け、小さなRadioをONにした。

網目状のスピーカーから60年代のメランコリックな音楽が流れてくる。

老人は小さなコーヒーテーブルの上に置いてある煙草を取って燐寸で火を点け、美味しそうに吸う。

少年はじっとその姿を見つめている。

そして手に持っている金属製のガソリン缶の蓋を開け腰を低めて小屋の周りに満遍なく振り掛けてゆく。

後もう少し、後もう少し、後もう少しだ。

すべてのガソリンを振り撒いた。

額から垂れ続ける汗を右の甲で拭い、爽やかな笑みを浮かべて藍色のジーンズの右ポケットに手を突っ込み、燐寸箱を取り出す。

緑の芝生を踏み潰し、少し離れたところから小屋目掛けて火を点けた燐寸を投げる。

火は一瞬で一気に燃え上がり、窓の向こうに居た老人の姿ももう見えない。

少年は歓喜に打ち震え叫ぶ。

「Strike!!」

身寄りはだれ一人、居なかったらしい。

老人の灰すら、だれも関心がなかった。

燃え尽きた後の真っ黒な小屋の残灰と残骸を片付ける者も一人もいなかった。

何かの伝染病でも持ってたら、きっと感染してしまう。

人々はそこへ近付くこともなかった。

犯人が一体だれかなんて、だれも想わなかった。

ぼく以外は。

ぼくは少ない目撃情報を頼りに犯人の少年の住む家を探し当てた。

週に何日か、近くのディスカウントストアでジンと適当な食品を少年はいつも買って帰る。

ぼくは少年の後を着け、少年の住む小さな小屋の前まで来た。

少年はドアを開けて中に入る。

時間は夕方、突っ立ってるだけで汗がたらたらと引切り無しに垂れてくる。

ぼくは少年の小屋のチャイムを鳴らした。

手には手作りのマクロビアップルパイを持って。

少年は訝しげにそっとドアを開けてドアの隙間からこちらを覗きこんだ。

ぼくは最高の笑顔で言った。

「やあ、こんにちは。はじめまして。ぼくは昨日この近くに引っ越してきた人間だよ。これ、さっき作ったんだ。マクロビアップルパイ。良かったら一緒に食べながら、この町のことを教えてもらえたらと想って。」

少年はじっとぼくを見つめて、何か深く考え込んでいる様子だった。

そしてあっさりと、ぼくを家の中に上げた。

複雑そうな顔に笑みを浮かべ、こんなことを言いながら。

「はじめまして。マクロビアップルパイですか。すごく大好きです。外すごく暑いですね。狭いうちですが、良ければどうぞ。涼んで行ってください。」

キッチンとバスルームとリビング兼ベッドルーム合わせて8畳ほどの狭い部屋のなかの窓際に二人用のダイニングテーブル。此処で一人で暮らしているのだろうか。

彼にアップルパイを渡し、その椅子に座って窓から外を眺めた。

此処から彼の小屋まで、そう遠くない。

彼は紅茶と切り分けたアップルパイを皿に二つ入れたものをトレイに載せて持ってきた。

彼と向かい合ってアップルパイを食べる。

「この町には何にもないけれど、何にもないからわたしがこの町に居られるのかも知れません。」

ぼくは彼に年を尋ねた。

すると「14歳です。」と答えが返って来た。

銀縁眼鏡を掛けていて、とても賢そうな顔立ちの色の白くて痩せ細った少年だ。

顎の骨格がすごく細いのが特徴的だ。動物で例えるなら、蛇と鹿のようだ。

ぼくは彼にこう返した。

「へえ、まだ14歳なのに大人びているね。14歳っていうと、ぼくがちょうど処女を喪ったのが22歳のときだから、もしその頃に妊娠してたら、君と同い年の子供が居るんだね。」

彼は尋ねた。

「結婚は、されていないのですか?」

ぼくはこくんと頷く。

「貴女はクリスチャンではないのですか?」

彼が少し責めるようにそう尋ねたのでぼくは吃驚した。

何故なら彼はクリスチャンだということを意味していたからだ。

「ぼくの母親は忠実なクリスチャンだったよ。でもぼくは母の記憶がなくて、ぼくは違う。」

彼は少し咎めるような顔でぼくの顔を見た。

「この町にはクリスチャンがそんなに多いの?」

そう訊ねると彼は首を横に振って実に興味がないという顔をして言った。

「さあ、全く知りません。」

「この町に住んでどれくらいなの?」

そう訊ねると、彼は困った顔をして、紅茶を飲んで咳払いをした。

そして何を想ったのか、こんなことを話し始めた。

時間はまだ午後5時46分。外は明るい。

「モロク(Moloch)、モレク(Molech)神と言われている神を知っていますか?」

ぼくは何故そんな話を突然し始めたのだろうと訝りながら答えた。

「牡牛の頭の像の絵が有名な聖書にも記述されている子供の生贄を求める恐ろしい神のことだね。」

彼は深く頷いて言った。

「そうです。聖書が異教の神として憎悪し続けた神です。彼らは巨大なモレクの像を造り、モレク像の腹部の炉の穴は七つの戸棚に分けられていました。

その七つの棚は一つ目に小麦粉、二つ目に雉鳩、三つ目に牝羊、四つ目に牝山羊、五つ目に子牛、六つ目に牡牛の順に入れられ、最後の七つ目の棚には人間の新生児や子供が入れられ、その釜戸に一斉に火を点け、生きたままの状態で焼き殺していたのです。

その儀式には性的な儀式も加えられていたと言われています。後にその儀式が行なわれていたゲヘナという場所は処刑された罪人を焼く為の谷となり、その名を取って、最終の審判で神に逆らう者は皆ゲヘナへ投げ込まれると預言されています。

しかしこの話が、本当に事実であったかどうかはわかりません。その場所で見つかっている無数の新生児から幼児の遺骨が、生前に焼かれたのか死後に焼かれたのか判明できないからです。もしかしたら人々は、何らかの理由によって邪魔となった赤子や幼児を、生贄の儀式の為だと言って殺し、供養していたとも考えられます。もしそうだとしたら、非常に好都合で利便性の優れた堕胎を正当化する方法としても、信仰が行なわれていたと考えられます。

『自分の子どもをモロクに献げる者は、だれでも必ず殺されなければならない。』

旧約聖書のレビ記の聖句です。我が子を殺すこと、それを聖書の神はどのような理由があろうと赦しておられません。婚前交渉は堕胎に繋がり、堕胎はそれに関わる者の処刑に関わっていることになります。」

少年が話し終わり、奇妙な沈黙が部屋の空間に流れた。

一体この少年は何故こんな話をぼくにしたのだろう?

少年はふうと深く息を吸って吐いて、また口を開いた。

「貴女はその前に、一度受胎を経験しています。貴女は処女のままで受胎し、貴女の御父上が亡くなった、その4日目の晩に、何かを焼きませんでしたか…?」

ぼくは少年が一体なんの話をしているのかわからないままその日の夜のことを想いだしていた。

ぼくのお父さんが2003年の12月30日の夕方に此の世を去り、確かその4日後が、火葬の日だった。

絶望だけが、ぼくを全支配していた。その晩、ぼくは何を想ったのか、突然一人でジンジャーブレッドマンを生地から作り始めた。

大きさは十センチほどの、ホワイトチョコでコーティングして目と口と胸にはボタンを三つ描いたスノーマンみたいな可愛いホワイトジンジャーブレッドマンが出来上がった。

そしてぼくは突然、また涙が溢れてきて、一滴の涙がそのホワイトジンジャーブレッドマンの胸の位置に落ちた。

ぼくは一時間近く泣き続けた後、それを予熱したオーブンの中に入れて、焼き始めた。

何十分かした頃、オーブンの中で、何かが叫ぶ声がして、ぼくは飛び上がってびっくりした。

『熱い!!熱い!!熱い!!』

そう中で叫んでいると想った瞬間、

『熱い!!熱い!!熱い!!』と叫びながらなんと、ホワイトジンジャーブレッドマンが、オーブンの戸を自力で開けて中から慌てて飛び出してきたのだ。

そしてあまりに驚いたのか、彼はそのまま、外へ走って飛び出して行ってしまった。

残されたぼくは呆気に取られたまま、もしかして夢でも見ていたのだろうか?と想った。

しかしせっかく作ったホワイトジンジャーブレッドマンの姿は消えてしまっているし、一体なんだったのだろう?

その日、ぼくは夜まで彼と居た。

そして彼はにっこりと笑ってこう言ったのだった。

「ぼくの愛するママ。37歳のお誕生日おめでとう。」

ぼくは、その言葉がとても、嬉しかった。

何故だか……

その晩、ぼくは我が子として、彼と共に眠った。

すると夜明け前、突然、彼が叫び声を上げて起きた。

『熱い!!熱い!!熱い!!熱い!!』

彼は今でもこうして、眠りに就くといつも魘されて飛び起きてしまうのだろう。

ぼくは彼の頭を優しく撫でつけ、訊ねた。

「何故あの老人の小屋に、火を点けたの…?」

彼は静かな表情で寂しそうに微笑んで言った。

「だってママがいなくなった後も、わたしは年を重ねてゆく。まだ、さらに年を重ねる為に。あの老人は、実はわたしの未来の姿だったのです。貴女がいなくなった後にも、何故わたしが生きているのか、理解し難いからです。」

ぼくは次の朝、マインドマップをパソコンの画面上に作った。

それは、こういうものだった。

Deerhunter - Little Kids

「くっ、苦しい...」

我れの目の前に、先生の足があった。

「先生の足...くっ、苦しい...」と我れはもう一度言った。

先生は静かに、黙って我れを見下ろしている。

「神よ...愛せないのです」

「我れはだれをも、愛せない」

「死よ...!愛している」

「我れはあなたを愛していない」

「愛せないのです。だれをも。だれをも、...!」

我れは先生の足許で、うち震え、両の目は熱く、口は弛み、その両方の排泄孔から、体液を垂れ流した。

けつからは、脱糞、放尿、我れは、人間を、喪ったのであろうか。

我れの涎と涙の交じりあったものは、冷たい床の上に、我れの一昨日の夜に、はずめて作った、精進キムチの、その臭さ。臭み。それが、その臭いが、我れの鼻を浸く。

我れは虚無のなか、救いを求めずにはおれなかった。

臭い、冷たい、苦しい、虚無、惨め、渇望、切望、絶望、残死、渇愛、我れは目を見開き、口からは絶えず涎が垂れ流れ、ただただ虚しく、何からも救われなかった。

だれも居なかった。

この空間に、だれも、我れとエドワード・スノーデン似の、先生以外、だるも居なかった。

先生は、我れを、椅子から下りてその頭をもたげた。

そして、白いハンカチで、我れの涎を拭い、それを嗅いで「くんくんくん、大丈夫です。よく発酵しています」と言って、我れを顔を覗いて微笑した。

我れはやっと見開いた赤い目を瞬きをして、「だれも、だれも愛せない」と言った。

「糞尿のこと。糞尿のこと...」と我れは呟くも、先生は我れを黙って見詰めていた。

我れは、人間を喪っているのではないか。

我れは、生命を喪っているのではないか。

我れは、存在を喪っているのではないか。

「だれも愛せない。だれも愛せない。だれも、我れを愛せなければ、だれも、我れも愛せない」

「だれも、我れは愛せない。だれも、我れを愛せない」

「わたしは貴女を愛しています」

先生は、哀しい目をして、我れを見詰めながら「わたしだけが貴女を愛しています」と言った。

「わたしだけが、貴方を、愛しています」

我れは人間を喪い、生命を喪い、存在を喪った為、鸚鵡返しを先生に返す。

「貴女はわたしだけを愛しています」

「貴方は、わたしだけを、愛しています」

「貴女のすべては、わたしの愛でできていることを想いだしてください」

「アナタノスベテハ、ワタシノアイデ、デキテイルコトヲ、オモイダシテクダサイ」

「貴女がわたしを本当に愛しているため、わたしが存在するようになったのです」

「アナタガワタシヲ、ホントウニアイシテイル、タメ、ワタシガソンザイスルヨウニ、ナッタノデス」

「貴女はわたしを愛しています」

「アナタハワタシヲアイシテイマス」

「貴女はわたしだけを、愛しています」

「アナタハワタシダケヲ、アイシテイマス」

「半月が、半月を食べ、満月となる」

「ハンケツガ、ハンケツヲタベ、マンケツトナル」

「太陽が、闇の水面にぽっかり浮いて、おはようございます」

「痛いよう。が、病み野吸い面にぽっかりウイングして、」

「貴女は目覚めます」

「オハヨウゴザイマス」

「貴女は」

「アナタハ」

「わたしを」

「メザメマス」

「おはようございます」

「アナタハ」

「ワタシヲ」

ウェイターの男は今夜も、気付けばこの駅にいた。

あの夜、彼女に会えると信じて降りたバルティモアの駅である。

男はまるで夢遊病者か偏執病者のようにあのライブハウスへ赴く。

そして演奏される彼女の好きそうな音楽を聴きながら目を瞑る。

そうして待っていれば、彼女はもう一度わたしの手を、死んだように冷たいちいさな手で触れ、わたしを…。

わたしを求める。彼女はでも、今夜も此処には間に合わなかった。

彼女はいつものように酔い潰れ、あの公園のベンチで眠っている。

街灯の柔らかい光に照らされて眠る青褪めた彼女はまるで、親に棄てられた堕天使のようだ。

死にかけているのは、わたしを心配させ、わたしに家に連れ帰って貰おうとしているからだ。

わたしは最早ほかに手段はない、わたしが彼女を看病せねば、彼女は死んでしまうかもしれない。

ベンチの上で膝を曲げて眠る彼女を見詰めたあと、わたしは抱き上げるとタクシー乗り場へ歩いて向った。

そこのベンチに彼女を抱いたまま座る。

それにしてもなんという静寂の夜だろう。

全ての者がやっと自分の行ない続けてきた罪に心から悔恨し、神に手を組んで目をじっと瞑り、懺悔しているかのようだ。

わたしは此処で一台のタクシーを待っている。

彼女を連れて家に帰り、手厚く看病を施したあと、共に眠る。

そして目が覚めると、

一台のタクシーが目の前に止まり、わたしは彼女を抱いてその車に乗った。

車は無言で発車する。

彼女はわたしの膝のうえに頭を載せ、すやすやと幼女のようにあどけない顔で静かに寝息をたてて眠っている。

わたしの家で目が覚めると、彼女はわたしを見つめて、そしてわたしを抱き締めながら話しをする。

運転手の男とバックミラー越しに、目が合う。

「彼女を一体どこへ連れてくつもりだ」

ひとつ、話を想いだしたんだ。

あるところに、悲しい女が生きていて、女は理想の男を、夢想の世界で愛していた。

その男にはモデルがいるんだ。顔や身体つきはそっくりだ。

しかし中身は違う。性格も性質も違えば、記憶すら違う。

それでも女は男のモデルに、愛する女がいることを赦せなかった。

違う存在であるということがわかっていても、どうしてもだぶってしまうときがあって、そのときはいつも女は絶望的になった。

しかし次の年、女の前に、女の理想とする完璧なその男が生身の身体を持った存在で現れた。

男は恐れる女にこう言った。自分は謂うなら、クローンやアンドロイドのような存在であると。

自分は自分の容姿のモデルとなった男と、何一つ関係はなく、女の理想とする部分だけを持っている。

男は女を優しく抱き締めたあと、「わたしは貴女だけを愛するためだけにここに存在している」と言う。

バックミラー越しに運転手の男は、ウェイターの男に言った。

そういや先日、此処の付近で、事故があっただろう。

運転手の男が即死か半身不随になったか、どっちかだった気がするが、どっちだったのだろう。

クローンかアンドロイド、女の目には男が、何より生きている存在に見えた。

彼以上は存在しない世界で、それは最もだろう。

それから幾日と、女と男は愛し合ったが、女は男を愛するほど、男がその男のモデルの容姿にそっくりであり、性質や性格もどこか似ているように感じた。

そうすると女はまたも、モデルの男の愛する女性の存在が気になりだした。

一体この車はどこへ向っているんだ。

運転手の男は独り言のように言った。

ある朝、女は男に問い質した。

きみにほんとうに瓜二つのモデルの男性が、あの女性を心底愛しているのだから、きみもあの女性をまえにしたら愛するのではないのか。

クローンかアンドロイドの男は、それを否定した。

しかし女の不安は、なくなることはなかった。

ある夜、女は、あるジャズコンサートに一人で観に行きたいと男に告げ、家を出た。

男は寂しく、眠れずに女の帰りをひたすら待っていた。

午前零時を過ぎた頃、女から電話があった。

終電に間に合わなかったから、今夜は此処の近くのホテルに泊まって帰ると言ったとき、男は耐えられずに言った。

今からタクシーで迎えに行くからどこのホテルか教えて欲しいと。

女はその返事に渋って、なかなか返事をしない。

そのとき男の耳に、電話口の向こうのほうから男の声が聞えた。

「だれと話してるんだ?」

運転手の男はバックミラーは見ないで窓の外を眺めながら小さく言った。

ウェイターの男は答えなかった。

ただじっと膝のうえで眠る彼女の寝顔を愛しそうに見つめ彼女の髪を撫でている。

男は女に、今、男性の声が聞えたけれど、誰か側にいるのかと訊いた。

女は怯えた声で、怖いことを言わないで、誰もこの部屋にはいないと答えた。

男は謝って、空耳だろうかと想い、もう一度女に今から迎えに行くと言った。

女は罠に掛かったかのように、男を待ってるとホテルの場所と部屋番号を伝えて電話を切った。

ウェイターの男は窓の外を眺め、外が真っ暗なのを見て不安になり、運転手の男に声を掛けた。

「いま、どこを走っているのですか?」

運転手の男は正面をぼんやり見ながら答えた。

「あんたのこれから向おうとしているところに向って走っている」

ウェイターの男はバックミラーを見つめながら女が自分を棄てて選んだ男に向けて言った。

「わたしはあなたに、わたしの家の場所に向ってくれと言いました」

運転手の男はちらっと同情心を向けた顔で答えた。

「だからそこへ向って走っている」

それにしてはどこを走っているかもわからないくらい暗い、ぽつぽつと、遠くのほうに灯りが見えたかと想うとすぐに消えてしまう。

男は黙ってその遠くのほうを眺めていた。

すると運転手の男が、バックミラー越しに男を眺め、「あんたの淹れてくれた珈琲は美味かったよ」と言ったあと、「もう飲めなくなるのかと想うと残念だ」と言った。

男は女の頬を撫でて黙っていた。

「あんまり皮肉じゃないか。何故よりにもよって、あの駅で」

「あんたと彼女が初めて会った場所だろう」

「ほかに方法はほんとうにないんだろうか」

「今ならまだ間に合うさ。それはもうすぐ遣ってくるが、あんたが今彼女を置いてこの車を降りるなら、事無きを得、あんたは自分の家に帰ることができる」

「でも降りないと言うなら、このまま真っ直ぐ、あんたの向おうとしているところへ行く」

「彼女も連れてゆく。あんたの大事な愛してやまない彼女だ。あんただけの、あんたの中にだけ存在する彼女だ」

女がうたた寝から目を覚ますと、目のまえに男がいて、男は優しく微笑んで「今から家に帰りましょう」と言った。

頷いて女はホテルの部屋を見渡し、「誰もいなかっただろう?」と言って怯えた顔をした。

男は頭を擡げて女の寝癖を撫で付けると部屋を出る準備をして女と部屋を出た。

ホテルから少し離れたタクシー乗り場のベンチに女と座り、女は男の胸で眠っている。

少しの間そうして座っているとタクシーが目のまえに止まって男は女を抱きかかえて車に乗った。

向かいたい場所へ対価さえ払うなら向ってくれる便利な乗り物だ。

でもその乗り物はわたしを降ろしたあと、どこへ向うのだろうか。

男は今夜も独りで車を降り、朦朧としながら目を開けた。

バルティモア駅に終電の電車が到着し、そしてわたしを一人駅に残して去って行った。

今夜も、そこへ向うことはできなかった。

男は盲者のように夜道を歩き、ベンチに座る。

タクシーを待って、それに乗って帰ることもできるが、ここでこうして眠っていれば、彼女は心配してわたしを見つけ、声をかけるかもしれない。

最近、この辺で事故に合った運転手の男は、確か植物状態のままだという。

その闇のなかで、どちらへ向うか決まれば、きっと抜けだすのだろう。

やっとわかった。

おれは、大根キムチ人間であるということを。

知らない顔は、もうできない。おれは知ってしまったのだから。おれは大根キムチ人間であるということを。って何回言うねん。

おれは、おれはもう二度と言わない。

おれが大根キムチ人間であるということを。

もう絶対に言わない。愛するきみに。

愛するきみへ。

おれの告白にきみは驚いてると想うわ。

そらそうやろう、きみはまさか、おれが大根キムチ人間だとは、わかっていたわけないだろうね?

わかっていたら、おれのほうがびっくりして、ケツ大根からケツ液を、ながしつづけなくては、生きていけなくなるだろう。

きみだって、そなの、そなの、そんなの、嫌でっしゃろう?

いやきみを訝ることはないけれどもお、おれはきみをば、ってん、愛してるてん。

今からきみに愛の告白を酢。ってそんのことゆうたらおもろないやんかいさあ。

きみに今から愛の告白をする。とゆうた瞬間から、死ぬまで絶対に愛の告白をしなかった男。絶対に、愛してると言わなかったイワナ。どっちがいいと想う?結婚するなら。

やっぱ、五分五分ではないかとおれは想うんだわ。

大切なところだが、やっぱ、し。五分五分ではないかとおれは想うって、え、だからあ、おれは、おれはこうゆう人間やん。大根キムチ人間ですやん。

そこをわかってほしい。わかってくれたら、わかってくろたら、それでいい。

実質、もうそれで、今までしてきたこと、報われる報いというものに、否定できる。

知らんがな、おれはもうきみが何を言っても、大根キムチ人間なのだから。

それでもいいかな。きみの愛を、試したい。

おれはね、考えてるんだあ。おれはどれほどの、きみへの、愛の乳酸菌を、与えることができようか、と。

真剣に、その与え方についても考えてるんだが、やはりここは、おれの体内で発酵された乳酸菌を、きみの胃のなかへ、ダイレクトかつ新鮮かつ、噴射したい。

おれの乳酸菌は、おれのゆうたら男性器?そこから噴射するみたいだから、その乳酸菌を、きみの胃のなかへ、ダイレクトかつ新鮮な状態で、一番に噴射するために、射精するかもしれない。

ってあ、あれ、もうゆうてもうたけど、はは、なんかダイレクトにゆうてもうたけど、今おれ、顔が赤面してるけど伝わるかな、手紙やけれども。

きみは知ってるし、おれも知ってるんわさ。きみはおれの乳酸菌が必要だわということを、おれがそれがために大根キムチ人間であるということおお。

きみを必要としてるのはぶっちゃけ、ぶっかけおれしかいない。

たからあ、きみの人生はおれにすべて懸かってる。

おれが命を懸けて、きみを我が物にするう。

なんで語尾を、ちょっとだけ伸ばしただけでアホそうな喋り方になるのか、きみは考えたことがあるのか。

もし考えたことがないなら、きみを尊敬する。

だっておれはそんなことばかり、考えてきたかもしれないやんかいさあ。

そんなことばかり、考えてきたつもりはなくとも、考えてきた可能性として考えたら、考えてきたと言っても過言てはない、いやそんなこと、もう、殺してくれ。

違うう、そんなこと言いたかったわけやないよなあ、おれ。

おれはそんなこと言ってるの?ってさっきゆうたか(苦笑)

おれはきみがためにケツ根をしたい。

でもそれが無理やというのならば、ケツ捲り婚でもええなと想ってるけど、やっぱりケツ根をきみと、ケツを懸けてしたい。

おれはきみとケツ根し、大根から、乳酸菌をきみの体内へ発射し、そしてきみはケツから、ダイコを産むんだよ。

ダイコは半分大根キムチ人間だが、もう半分はきみの遺伝子を受け継いでる。

わかるか、ダイコが何を考えて生きて行けるか。

おれにはまったくわからない。

わかりようもないし、わかりたくもさらさらないし、わかったら、死ぬかもしれないから、もう殺してくれないのか。そうか、殺してくれないのか。

っておれ、何いってんだ。よお。もうだれかおれを、止めろお。

抜糸ゃ〰ん。そう、おれは今、湖に浸かってる。

気持ちがいいなあ。おれは今日すごく気持ちが良いよ。だって昨夜酒を飲み過ぎてgooブログ会社に191円とかそこら払って広告を消して、そんなこと、記憶になかったからね。

なんで酒を飲んだら、広告を消したくなったのかわからないが、それが大根キムチ人間の遣ることとして、ダイコにもその特徴は受け継がれるからね。

だから産んでほしい。

そう、DIE子。die根器無知の乳酸菌というケツ液が流れてるから毎日、毎夜、ダイコは釣りをするんだ。

高層ビルの屋上から、自分のケツから産んだカクテキを、糸で縛ってね、そして下の湖に垂らすんだ。

すると魚が釣れるだろう?いや釣れるんだ。奇妙な魚だ。そいつが釣れる。

ダイコは言うんだ。「トウサン、コイツ、Kao」

ダイコはまだ幼いから、アホなんだが、でもダイコにもわかっている。

おれは水槽のなかに、そいつを容れる。

そいつは水槽のなかの水のなかで、泳いでいる。

そいつはときに、おれをじっと観てくるんだ。

わかるか?若湯か?どんな眼で、おれをそいつは観ているか。

これじゃまるで、はは、おれはそいつに観察されてる、み、た、い、だ、ぜ。

おれはさ、そいつをね、こんなこと言っても、いいのかな。

おれはさ、そいつをね、別に必要だからきみとケツ根をしたときみは想ってないかもしれないが事実、その通りだ。

いやまてよ、そうだという可能性が100%ある。ってあっ、逃げないでくれ。

ケツの底から、愛を贈る。

そうだもうすぐこいつがさ、おれに話し掛けてくる。

お前はそうやって、大根キムチ人間みたいな顔して生きてるが、実体、お前はおれの水槽のそのなかの魚であるんだぞ。

お前は果たしてわかっているのか。

お前が大根キムチ型人間と人間型大根キムチ人間と、その両方を併せ持った大根キムチ型人間型大根キムチの魚型人間の無形物だと想っている水槽のなかにいるおれという魚を観ているお前というおれの水槽のなかのお前だよ。

ややこしいが、おれはどうしたい?おれをどうしたい?おれはどうすればいい?おれがどうすれば?そんな考えが無限に続いたら、まず、大根キムチ人間としてしか、この世は生きていけない。

お前はそれでも死ぬことはできない。

何故ならお前は無限の無数の生命で出来ている存在に過ぎないからだ。

大根カクテキも、この水槽も、四角だ何故かわかるか?

四角なら、積み上げたり、ぴったりと、横につけることもできる。

つまり隙間を作らずに、空間を拡げていける。

お前の大根キムチ、銀杏型だった。それを四つ、合わせて円となる。

そうだお前、お前の花嫁、ダイコ、そしておれで四つだ。

おれは嬉しいよ。こうしてお前をずっと、此処から眺めることができるのだから。

おれは良かったと想っている。

あの湖に、自らはまって。

《 コルタサル短篇集「追い求める男」131,132P 》

自分の人生を、まるで映画のように好きに編集できたなら良いと想う人は、どれほど多いだろう。

ウェイターの男は今夜も、自分の過去の人生を想い返し、ひとつひとつ、後悔していた。

”あのときのあの言葉が、あのときのあの行為が、あのときのあの仕種が、あのときのあの想いが、彼女からわたしへの愛を去らせた”

彼女からわたしへの愛を、奪い去ったのではないか。

外は雨が降っている。雨の音を聴くと、彼女と一緒に聴いた日を想いだす。

雨に触れた道路を車が走る音を聴くと、彼女とドライヴへ出掛けた日のことを想いだす。

夜空を見上げれば、そこに瞬く星ひとつない。

それでも何度と、彼女とわたしは夜の空を見上げ、言葉なく涙を流す彼女の脣に、わたしは脣付けをする。

彼女は、「なぜここにいるのかわからない」と言う。

わたしは自分に言聞かせる。「わたしは彼女の孤独を愛したわけではない」

あの男のように。

彼女はいま、わたしの外にはいない。

「Cut!」と声が掛かり、彼女はほっとした表情で微笑みわたしに握手して着替えをするため衣装室へ向った。

わたしはCafeを淹れてソファに座り、飲みながら彼女を待つ。

衣装室からでてきた彼女はわたしの隣に座りわたしを抱き締め、耳元で言う。

「ぼくはきみの孤独を愛したわけではないよ」

彼女はいま、わたしの外以外にはいない。

バルティモアの夜、彼女はわたしに求めたわけではなかった。

彼女からわたしに求めたことはなにひとつなかった。

彼女は自分の内側にいるわたししか、愛したことはなかった。

なにひとつ、彼女はわたしを求めなかった。

「Cut!」と声が掛かり、わたしは着替えて車で彼女を迎えに行く。

今夜は二人が出逢った日の記念日であることを彼女は忘れていた。

だからこの日、わたしに別れの言葉を言ったに違いない。

彼女は家には居なかった。待ち合わせの時間まであと一時間半もある。

一体どこに行ったのだろう。わたしはちいさな箱を開けて今日彼女の指と、わたしの指にはめようと想っていた指輪を眺め、この二つのちいさな輪を繋げるにはどうしたら良いのだろう。この二つの輪が繋がっていないため、彼女はこれからわたしに別れを告げるのだと想った。

でもこの二つの輪を用意したのは、わたしだった。

どうすれば戻れるだろう。彼女をわたしに縛るために用意したこの分かれた二つの輪によって、わたしたちは別々の人間であったことを証明される前に。

「Cut!」と声が掛かり、わたしは彼女を待っている。

このCafeには、秘密の部屋が在る。

「Bedroom」と書かれたドアの向こうで、数えきれない男女が密会を行い、そして別れてきた。

約2m四方の部屋で彼らが囁きあった愛の言葉は全て、酷く有り触れた詰らないものだったため、この部屋の空間ごと、カットせざるを得なかった。

だからこの部屋は本当はどこにも存在しない。

愛の空間だけが実はこの世界のどこにも、存在できない。

彼女は店を閉めた後のこの部屋に、何度とわたしを誘った。

そして彼女のチューリップのなかにわたしが入ることを望んだ。

アンティークの3人掛けのチェスターフィールドソファの赤みを帯びた本皮は、謂わば残り続けている死体の一部と言える。

彼女は何度もわたしに言った。

「このソファで抱き合う恋人たちは死の一部と為っているんだ」

「死んではいないとは言えない行為を遣っているんだよ」

「Cut!」と声が掛かり、彼女はわたしの死の一部と為った。

彼女の死は、わたしの一部と為った。

わたしたちは生を、死に売って来たのではなかったか。

存在しないすべてに、存在するすべてを売り払って、わたしたちは存在すると想い込んで来た。

わたしたちは死として、存在すると。

彼女の赤みを帯びたチューリップの中が完全の死を以てわたしを誘い、わたしでないなにかを産み落とそうとしていたことに、わたしは気付いていなかったわけではなかった。

わたしは恐れなかった。

いや、恐れていた。

わたしと彼女はもはや別々のものではなかった為、わたしは安心と恐怖を、本当に同じだけ感じていた。

しかしわたしに最初に触れたのはわたしでなく、彼女だった。

触れるまでわたしには、恐怖とそれに触れることの渇きしかなかった。

無内容の聖域、愛を虚像として創りあげたなら彼女という女性になっただけのことであり、それ以外に、わたしは彼女のなにを観ていただろう。

彼女のなにが、わたしを見ていたのだろう。

彼女は巨大なこの空を包む女性器のような白い花弁のMother Space(マザースペース)であり、わたしはその蜜を吸いに飛んで行き、彼女の愛の蜜に絡まりながら窒息死してゆく存在に過ぎなかった。

わたしと彼女は性を以て、愛し合ったに過ぎない。

わたしは愛の虚像として、彼女を創り愛し慈しんだ。

「Cut!」と声が掛かり、わたしは振り返る。

そこには誰もいない。ただひとつの古い鏡が、わたしに疲れ切った顔で問い掛ける。

「彼女とおまえは、切り離されたため、おまえが苦しんでいるだろうか」

わたしは今夜も、わたしのなかにだけ存在する彼女を抱いて安心して眠り、恐怖に目覚めるのは、やはりそこに彼女がいないことを知るからです。

「みんなおはよう。ってもう終了時間まであまり時間はないが」

先生がしんどそうにそう言うと静かに席についているベンジャミンが真っ直ぐに先生を見つめて言った。

「先生、もしかして今日も、二日酔いですか?」

先生は恥ずかしがる素振りも見せずベンジャミンの透き通った眼差しを見つめ返し堂々と答えた。

「そうだ」

ベンジャミンは口角を上げてにやついたが何も言わなかった。

教室はしんと静まり返っている。

「なんだこの沈黙は」

先生がそう言うとベンジャミンが幼児のように笑って無邪気に訊ねた。

「先生、昨日は何を飲まれたんですか?」

「ベンジャミン、授業と関係のない話は放課後にしなさい」

先生がすかさずそう応えるとベンジャミンはまたいつものようにふてくされ、”屁を90日間我慢し続けたこの誇り”、私はこれからも、がんばるつもりです。とでも言いたげな表情で先生を無言で見つめ、先生はついその重圧に負け、本当のことを明かした。

「昨夜は、あれだよ、あれ、”イエガーマイスター”という実に56種類ものハーブが使われているアルコール度数は35度の濃い赤色をしたドイツ産のリキュールを水と氷で割って結構何倍も飲んでしまったんだ。しかも酒のあては焦げたさつまいもだ。何故焦がしたかというと先生はあのときすでにかなり酔っ払っていて先生のブログに読者登録をしてくれている方のブログにいちゃもんをつけるようなコメントを連投するのに必死で、鍋の水がなくなっていることに気付かず、さつまいもが焦げてしまったのだよ。なんだかすべてが悲しくて、そのコメントに今日返事が来ていたようだが、先生はまだ返す気になれない。お酒は本当に、恐ろしい。一体先生はこれからのこの気まずさをどうやって切り抜けたらいいんだ。イエガーマイスターは本当に先生は合わない。あれを飲むといつも悪い酔いをするんだよ。おまえたちも成人になったら気をつけるように」

ベンジャミンは笑いをこらえていますという風な顔を作って先生に問い質した。

「先生なんで悪い酔いをいつもするとわかってまたイエガーハウスマイスターを飲んだんですか?」

「ハウスは余計だ。おまえハウスマイスターというドイツの音楽家を知っているのか。ってそんな話は今関係ない。こんな話してたら授業時間が終るぞ。単純に他のお酒が切れて、何故か随分まえに酔っ払ってまたネット注文してしまったイエガーマイスターを仕方なく飲んだんだよ」

先生がそう言うとまた教室内がしんと静まった。

「だからなんなんだこの沈黙は」

ベンジャミンは目をぱちぱちさせて口をもごもごさせて言った。

「先生、今日の授業はなんですか?」

「今日は」先生はそう言うと、教卓に右の肘を付き、ふうと一息ついて続けた。

「今から本当におまえたちに大事な授業をしたいと先生は想っている。先生は今日、起きたときからずっとベッドの上にいたんだが、先生はずっと考えていたんだよ」

「何を考えていたんですか?」

「ベンジャミン、おまえもきっと知っているだろう”オオカミ少年”というイソップ寓話の話についてだ。先生はこの話の教訓は、本当のところ、一体なんなんだとここに来るまでずっと考えていた。が、答えはまだ、そう簡単に出せるものではない。それほどこの話とは面白いと先生は感じたんだよ。この物語について、みんなと一緒に先生は答えを探して行きたいんだよ。丁度この話が教科書にも載っているから、誰か朗読したい人間、ベンジャミンが一番手を上げるのが早かったな、それじゃベンジャミン、このオオカミ少年という物語を、今から、朗読しなさい」

「はい!」

ベンジャミンは椅子から静かに立ち上がると口をひょっとこのように尖らせ、目を細くし、眼鏡を右中指でくっと持ち上げると厳かな口調でゆっくりと朗読し始めた。

「オオカミ少年」

(またの題名を、”嘘をつく子供”、”オオカミと羊飼い”、”羊飼い少年とオオカミ”

原題は”The Boy Who Cried Wolf”(オオカミと叫んだ少年))

昔、ある深い森のなかはいつも暗く、その山麓にもオオカミの群れがいました。

夏のあいだはオオカミたちは涼しい木々のなかで家族と共に暮らし子育てをしました。

しかし冬になると真っ白で冷たい雪に森は覆われオオカミたちは獲物が見つけることが困難になり、幾度か丘まで下りてきてそこにたくさんいる農家に飼われている羊たちを襲いました。

彼らを見つけるとき、いつも一匹ではなく何匹かで狩りをしているようでした。

この小さな村には、羊飼いが三人いました。

一人はオオカミを狩ることに命を懸けているWolf(ウォルフ)と呼ばれる男です。

ウォルフは外にいるときはいつでも猟銃を手放さず、オオカミを狩れないときは鹿や兎を狩ってその毛皮と肉を売り、なんとか生活している一匹狼の孤独な男でした。

ウォルフは人と群れることを嫌い、人と一緒に仕事をすることを嫌いましたが獲物が狩れないときは酷く貧しかったものですから若い頃、羊飼いの家の娘にある夜、大事の羊たちを護るためにオオカミを狩ってくれないかと頼まれました。

男は悩んだ挙句、それを一度断りました。

すると娘は、こう言いました。

「そうですか。それではぼくにも考えがあります。あなたはぼくの親が経営している酒場でいつもお酒をツケで飲んで、そのツケがだいぶと溜まっていますよね。本当に払ってくれるのでしょうか?払うなら、一体いつ払えますか?具体的な支払日を言ってください」

男は口籠り、娘の責めるような目から目を背け、俯いて答えました。

「いや…払うつもりは勿論あるとも。だが具体的に、いつ払えるというのは、今はちょっと…言うことはできない。すまない。でも近いうちに必ず払うから。そこは安心してくれ」

娘は男の手をそっと手に取ると、「明日」と言いました。

男は「ん?」と娘に向き直ると娘は咎めたてるような目で言いました。

「明日、明日必ず払ってください。お金がどうしても必要なのです。それが無理だと言うのなら、明日、あの暗い森のなかで羊たちを襲うオオカミたちを三匹、必ず殺してください。きっとそのオオカミたちは家族のオオカミでしょう。一匹は母オオカミ、一匹は父オオカミ、一匹はまだ幼い子オオカミです。その三匹を、ぼくの羊たちを護るために殺してください。その証拠をぼくが知るために明日、あの森のなかにぼくを連れてってください。いいですね」

男は深い溜め息をつき、誰もいない薄暗い路地裏で娘の手を優しく払い除けると首を横に振って言った。

「そうかい、あんたの言いたいことは良くわかったよ。これは脅迫だ。俺は今まとまった金がないんだ。俺はそのためにあんたの言い分を逆らうことが出来ない立場に立たされている。俺はどうしたって逃げられない。逃げてもあんたは俺を追い駆けてきっとこう言うんだろう。”金を払うか、オオカミの家族を殺すか、どっちかにしてくれ”と。もっとも、あんたの言ってることが間違ってると言ってない。しかしこれは脅迫だ。俺には逃げ場がない。俺はあんたに帰伏し、あんたの言うことを聴こうじゃないか。明日、あの森にあんたを連れて行って、あんたの目の前でオオカミの家族を撃ち殺して遣ろう。これで俺は助かるし、あんたも助かるんだ。その代わり、俺のツケはもう少し待ってくれ。これで手を打とうじゃないか」

その晩、男はなかなか寝付けなかった。

それにしてもあの娘の執念というものは恐ろしいな。今の暖かい季節に、オオカミが村まで下りてきて羊を襲うことは滅多にない。それなのにあの娘は、冬に殺された羊の家族の仇(あだ)を取るため、ああしてオオカミの家族を殺すまで苦しんでいるようだ。もし子供のオオカミを一匹でも逃すなら、その子供のオオカミはやがて親になり、子供にこう話すとでも想っているようだ。自分の親の仇(かたき)を討つため、あの村の羊たちを全員、今度襲いに行こう。

男はうとうととしながら夢とうつつの間のなかで夜の暗い森のなかにいた。

夜の真っ暗な森のなかでひとり、酒を飲んで朦朧としていた。

あまりに暗いので、男はランタンに火を点け、その火で煙草を吸った。

すると何やら、ぴちゃ、ぴちゃ、と水の音が聞えてきた。

渇ききったこの森の地面のどこに、そんな水があるのだろうと男は不思議に想って静かにその音に耳を傾け聴いていた。

男はランタンを手に持ち、立ち上がって水音の聴こえるほうを覗いた。

そこには小さな泉があり、そのなかであの娘が裸で入浴していた。

男はまるで夢でも見ているようだと想った。

何故こんな夜の森でひとり、あの娘は水に浸かっているのだろう。

いつも変わった娘だと想っていたが、在り得ないではないか。

いつ狼や熊に襲われるかわかったものじゃないこの森のなか。

いったいあの娘はなにを考えているのだろう。

男はじっと娘の入浴する姿を打ち眺め、腹の下に鈍痛を覚えた。

娘は泉から上がると灰色の衣を羽織、家へ帰ろうと辺りを見回した。

しかし戻る道がてんでわからず、膝を抱えてしくしく泣きだした。

男はじりじりと娘に近寄り、娘の小さな白い耳もとに荒い息をかけた。

娘は男に気付き顔を上げて男の手にそっと触れ、囁くように言った。

明日、必ずオオカミの家族を三匹、撃ち殺してくださいね。

そして最後はどうか、母オオカミを撃ってください。

あなたの、この猟銃で。

そう言うと娘は男の下腹部に触れ、硬くなって熱を帯びたそれを握り緊め、自分の腹の下に宛がい、微笑して言った。

「此処を、必ず撃って、殺してくださいね」

男は今夜も、いつもの酒場で酒を飲んでいた。

そして帰ると羊飼いの少年が、男の家のドアの前に座り、頭をドアに凭せ目を瞑って待っていた。

男は少年を起こし、引き摺るように部屋のなかに入れ、椅子に座らせた。

酔い潰れ、目は真っ赤に腫れている。

「いったい何があったんだ」

男は優しく少年に問い掛けた。

少年はうっすら目を開け、男の姿にほっとすると涙を止め処なく流し、震えながら言った。

「もしかしてまだ知らないのですか。昨夜、母さんが死にました」

男はその言葉を信じられず、忙然として訊き返した。

「昨夜って、一体いつのことだ」

少年は壁時計を見上げ、答えた。

「たった、日付の変わる3時間ほど前です」

男は時計を見詰め、息を呑んで黙っていた。

「オオカミに、殺されたんです」

男は少年の、そのそっくりな目を見詰め返し、何も言えなかった。

あの時まだ、少年は14歳ほどだった。

あれから三年もの月日が経った。

少年の母親を埋葬した、三ヵ月後だった。

「Wolf!(オオカミ!)Wolf!(オオカミ!)Wolf!(オオカミ!)」

と何度も、夜に叫び、男のドアを叩いて家に上がりこんでは喚き、「オオカミが丘に下りてきた。銃で撃ち殺してほしい」と、嘘の報告をするようになったのは。

男は少年を落ち着かせるため、いつもグラス一杯のハーブ酒を飲ませた。

その嘘の報告を少年はほぼ毎晩のように続け、三年が経ち、少年は今は17歳になった。

男は嘘だと解ってはいても銃を持ち、その都度あの森のなかで酔い潰れて眠っている少年を抱きかかえて連れて帰ってきた。

少年は次の朝、必ずけろっとした顔でこう言う。

「いったいいつまでぼくに嘘を突き通すつもりなんですか?ウォルフさん、あなたは」

男は毎朝、羊飼いの少年に言った。

「俺は嘘なんかついちゃいないよ」

「でも母さんはいつもあなたのことを話していました」

「それも嘘だ」

「母さんはいつもぼくに話していたんです。あなたとぼくと、三人で暮らせるならどんなにか幸せだろうと」

男は溜め息交りに言った。

「何度も言うがおまえの母親は、俺と暮らしたいなんて言ったことはないよ。おまえの母親と俺は、本当になにひとつ関係がなかった。ただおまえの祖父母の経営していた酒場の常連客で、そこの娘であるおまえの母親に俺は羊を護るようにと頼まれ、それを引き受け続けて来ただけなんだ」

「でもぼくは嘘をついていない。あなたが本当のことをぼくに言わないから、母さんはオオカミに殺されてしまったんだ」

「それも俺は信じちゃいない。おまえの母親は、酒とドラッグが身に祟って、死んでしまったんだ。オオカミに殺されたというのは、おまえだけの妄想だ」

「本当かしら」

と少年はぼんやりと中空を見て静かに言うと立ち上がり、壁に立てて置いていた猟銃を手に持って言った。

「銃の撃ち方をぼくに教えてください。もう十七歳になったんです。良いでしょう?」

男は素早くその銃を少年から奪うと鍵つきの箱の中に入れて鍵を閉め、振り返らずに言った。

「おまえにいま銃を渡したら、何をしでかすか心配でならないんだよ。おまえがオオカミを撃つとしても、しっかりと急所を狙えるようになるまでには何年と掛かる。でもおまえは今すぐにでもオオカミを殺したがっているじゃないか。そんな人間には渡すことは出来ないし、教えることも出来ない」

少年は後ろから、男の背に近寄ると手のひらの上にあるものを男の前に差し出して言った。

「ぼくが殺したいのはオオカミじゃありませんよ。ぼくが殺したいのは、あなたと離れることができるものたち、子羊たちです」

男は少年の手のひらの上に乗った十字架のペンダントを見つめ、その十字架があの夜、少年の母親が欲しいと言ったので自分の首に掛かった十字架を少年の母親の胸に付けてやったことを想いだした。

あの夜、少年の母親は男に最後の言葉を言った。

「ぼくは今まで大切な子羊たちを護るのに必死だったけど、ぼくが本当に護りたかったのは子羊たちでもなければぼくでもなく、きみでもない、ぼくの今、このぼくのなかに存在しているひとつの存在であったんだ。ぼくはあの夜、森のなかできみに撃たれて死んだ母オオカミを抱いて心底想ったんだ。もう本当に戻れないって。戻れない場所までやっと来ただろう。ぼくに必要だったこの場所は、オオカミの森だ。ぼくの子羊たちをすべて食べて、そして飢えるオオカミの森で、きっとぼくも死ぬのだろう。さようなら、ぼくのオオカミさん」

「生きているのが本当に嬉しいのに、ぼくはどうしてこんな風なんだろう」

少年はまるで独り言を言うように話し、その十字架のペンダントを、思い切り力を要れてぱきっと二つに折ると片方のチェーンのついたほうを男の首に掛け、もう片方を持って部屋を出て行った。

男は割れて不完全な十字架を眺め、少年の母親を、あの娘が戻ってくるならと想い、自分の銃を慰んで森へ行った。

在る夜、少年はいつものように「Wolf! Wolf! Wolf!」と叫び男と共に森のなかへ入った。

そして一匹の、まだ若いオオカミを撃った。

男が近づくと、若いオオカミは哀れにも既に息絶えていた。

その側には少年の持っていたあの十字架の片方が落ちていた。

男はその夜を最後に、少年には会っていない。

一体何処へ行ってしまったかもわからないが、少年と会えなくなっても、男の耳には毎夜、少年の叫ぶ声が谺(こだま)するかのように聴こえて来る。

村の者は皆、消えてしまった少年のことを嘘をついてばかりの「オオカミ少年」と呼んだが、少年はただ自分の名を叫んでいたに過ぎない、そして本当のことを言えなかったのは、自分のほうであると、男は毎晩のように夢とうつつのなかであの娘の子宮に銃を突きつけ、娘(母親)も少年も一緒くたに愛そうとするのだった。

先生が目をうっすら開けると、教室には誰もいなかった。

たったひとり、自分の膝を枕代わりにして眠っているベンジャミンひとりを除いては。

先生はベンジャミンの望む答えが、本当に懐かしいと感じて一体何処へ、戻りたがっているのかと一つのその場所を、信じようとした。

町田康「告白」の帯より

わたしが2010年11月にこの町田康の「告白」を読んで、何もかもを失うほどの衝撃を覚え、真剣に小説を書く事を志し、最初に書いたものは

天の白滝

というこの「告白」の二次創作物でした。

この話はわたしの今までの一番の長い作品ですが、残念ながら未完成に終っています。

わたしにとって町田康の「告白」の主人公である熊太郎は、わたし自身のような存在であり、同時に「天の白滝」を書いてわかったのは、自分の父親のような存在としても、存在している本当に大切でならない存在であるということです。

天の白滝は告白の二次創作物ですから、この話も、熊太郎という主人公の男が、最も愛する存在の妻、縫(ぬい)を殺すに至るまでの話を自分なりに書いていこうとして書き始めた小説です。

それがあろうことか、わたしにとっての熊太郎の妻、縫の存在は、わたしの描く物語の中では熊太郎の一番愛する娘、しらたきであったのです。

しらたきは熊太郎の娘ですが、わたし自身の存在でもあります。

町田康という本物の才能の人間ですら、愛する妻を殺す物語を書けたのは42歳の年の頃です。

わたしは最初から、あんまりにも難しい物語を書き始め、自分の力が尽き、完成させることができませんでした。

それでもわたしは同じ主題を、それからも何度と挑戦して書いてきました。

自分の最も愛する存在を自らの手で殺す物語を。

よりにもよって、何故最も愛する妻を、熊太郎は殺さねばならなかったのか。

よりにもよって、最愛の父親を、わたしは何故、殺さねばならなかったのか。

わたし自身の人生の主題が、「告白」の主題と通じていることを知りました。

わたしは最愛の父親を、確かに自分の手で殺してしまったのだと信じてこの十四年間半を生きてきました。

だからどうしても何度完成できずとも、わたしはそれを書かなくてはならない。

わたしは死ぬ迄同じ主題を書き続けるはずです。

自分にとって最も苦しい主題であり、最も書きたいものであるのに、最も書く事が難しく、完成させられたことがありません。

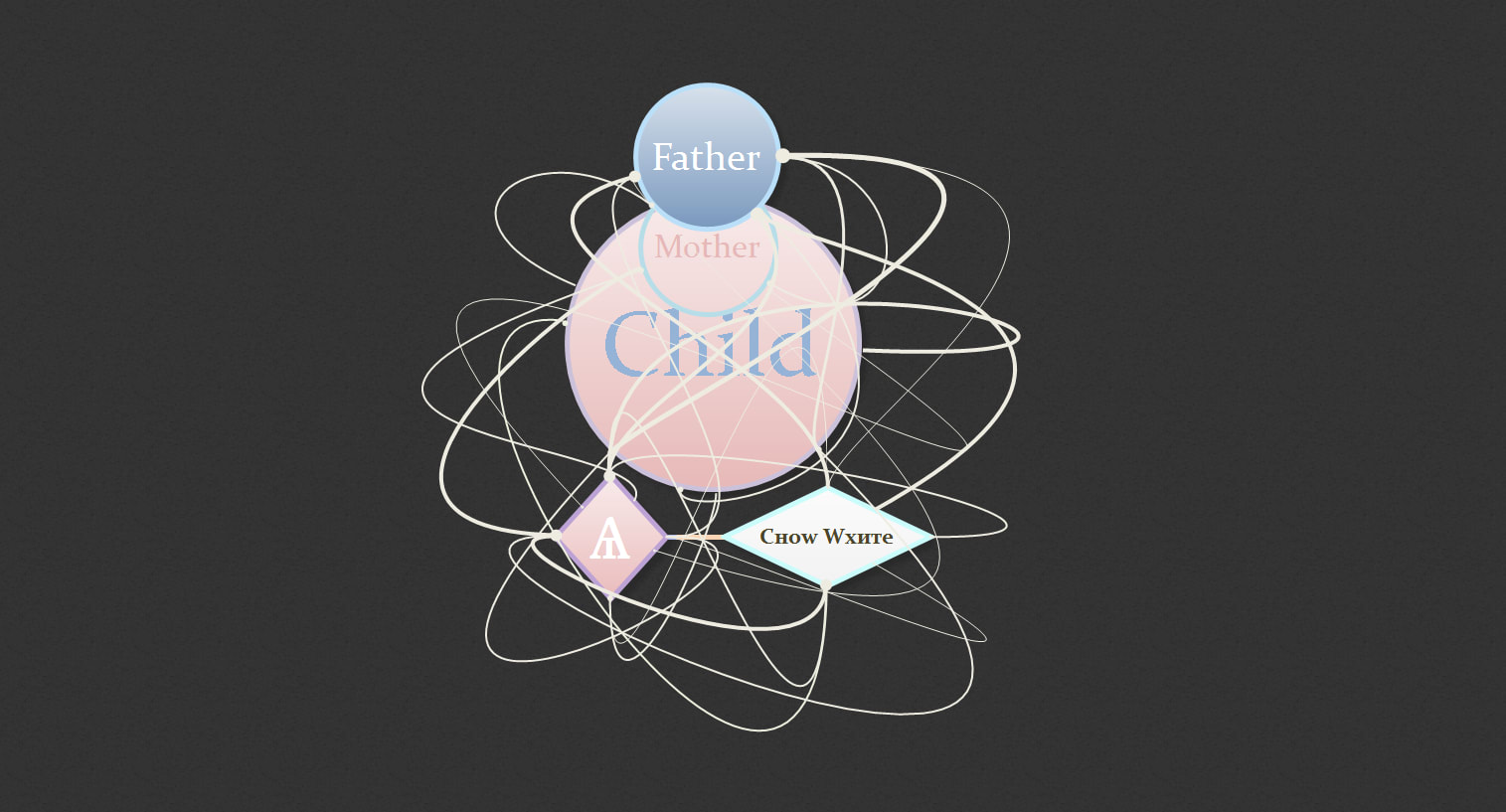

去年の3月31日から書き始めた、「ѦとСноw Wхите 第19話〈ファピドとネンマ〉」という話を、せめて熊太郎がわたしの今の年と同じ三十六歳で死んだこの夜までに、どうにか完成させたいと想い、あまりの苦しさに筆を置いたままであったこの物語を、少し書き足しました。

でもこの作品の続きも、わたしは書く事が出来ないようです。

わたしにとってСноw Wхите(スノーホワイト)は、わたしの愛する父と母を融合させた存在であり、わたしの創造した愛する子であり、わたしの最も愛する存在の象徴としてわたしのなかに生きている存在です。

その存在を、わたしは自らの手によって殺すに至るまでの話をどうにか今夜までに完成させたいと苦戦したのですが、わたしはほんの少し書いて、その後、この数日間をどうやって過ごしてきたかと言うと、わたしはずっと逃避して生きていました。

わたしはまたも、わたしが最も愛する存在をこの手で殺すことから、逃げたのです。

この話はその為、未完成のように突然終りますが、この話も、未完成と言う形の完成として、熊太郎が三十六歳で死んだこの五月二十五日の夜に、わたしは自分を完成させることはできなかった無念の想いで、この作品を此処に。

わたしの生涯の師匠である町田康ですら、四十二年間、それを完結させられなかったのです。

わたしにもまだ、時間はあると信じて、完結させられない絶望の気持ちで、この作品を今夜、此処に堕とします。

良かったら、御読みください。

Ѧ(ユス、ぼく)はおととい、可愛い赤ちゃんの画像をたくさんネットで見てたんだ。

そして画像検索の下のほうまでずっと見ていたら、そこに無残にも頭と胴体のひきちぎられたような胎児の写真が出てきて、それは中絶で堕ろされてしまった胎児の写真であることがわかった。

Ѧはなぜか、”中絶(堕胎)”というものにまえからひどく敏感で、魂の底から湧き上がってくるような悲しみにいつも涙が止まらなくなる。

Ѧはもうずいんぶんまえだけど、こんな夢を見たことがある。

Ѧは真夜中、こどものころに一番仲の良かった友達の家にゆくんだ。

でも友達の家はひっそりとしていて、誰もいないようだった。

するとそこの門のまえに、ちいさな赤ちゃんを見つけるんだ。

赤ちゃんは闇のように黒かった。

それ以外のすべてもどこか異様な感じの赤ちゃんだった。

でもѦはその赤ちゃんがとっても可愛くって、抱っこして持って帰ろうとするんだ。

Ѧ自身もこどものようだった。

でもどこへ行けばいいのかもわからなくって、家にもどうすれば帰られるかがわからなかった。

Ѧは目覚めても、その赤ちゃんの愛おしさがなかなか離れなかった。

それから今から11年前、こんなことがあった。

そのときの日記はこういうものだった。

小さな仔猫

2006.04.30

昨日うちの猫が初めて仔猫を産みました。

朝起きたらもう産まれていて、5匹生まれて一匹は死んでいました。

兄が見たところ、まだ猫の形にさえなっていない死産だと言ったので

仕事が休みだったにも関わらず、私は夜の12時頃まで

どうしようかと手をつけることが出来ず、そのままにしていました。

手に持ってよく見ると手足があって、尻尾もあって

指にはちいちゃな爪が生えていました。

毛もわかったし、顔もわかりました。

その顔がとても可愛らしくて、私はその仔猫を手の平に乗せて

最初は近くで母猫と仔猫がいるので、声を殺して泣きました。

でも悲しくて声を押し殺せなかった。一時間ぐらい泣いていました。

今までにペットを何度も亡くしては泣いていたけど

生まれる前に死んでしまったその悲しみは今までと違うもののように

思いました。

こんなに悲しいことだったんだ、生まれることと生きることが違うと知った。

小さなまるで眠っているような仔猫は、生きていたら

じきに目を開けてこれから何年も生きるはずだった。

なんであの子だけ、なんでなんだろう、私にはわからない

すべてのことが必然的に起こる、でもなんであの子は?

今日ベランダのプランターの土に埋めました。

2時間ぐらい土を顔にかけることが出来ずに、ずっと仔猫の顔を眺めては

撫でて声を殺して泣いていました。

ずっと前に死んでお兄ちゃんがベランダに出しっぱなしにしていたクワガタや

おととし頃の夏の終わりにベランダで死んでたセミが仔猫の方を向くように

並べて埋めたから、淋しくないかな

土は冷たくないかな

魂は私の側に今はいるのかな

わかんないよ

死んだ仔猫の名前、春に生まれたからはるにするんだ

メスでもオスでもいける名前だし

忘れたくないんだよ

信じたくないんだよ

また生まれて来て、生きるんだよ

その時は一緒に生きれるといいね

自分が産んだわけでもないのに、自分の子が死んだみたいだよ

なんでこんな悲しいことばっかりあるんだろ

死んだ仔猫が一番可愛いんだよ

どうしたらいいの

4月29日は中原中也の誕生日だ

中也は息子を亡くして病気になってすぐに死んでしまったんだ

それほど自分の子供を愛していたんだ

私、妊娠してはるちゃん産みたい

私のことお母さんと思って欲しい

はるちゃんのお母さんになりたい

私、はるちゃんのお母さんになる

ずっと一緒にいるんだ

一緒に眠るんだ

はるちゃん温めたいよ

はるちゃんの身体は、いまѦの実家のベランダのプランターのなかでどうなってるのだろう。

もう魂はそこにはないけれども・・・・・・

Ѧはおとといの死んでしまった胎児の写真を見たとき、その胎児がСноw Wхите(スノーホワイト)に見えてしかたなかったよ。

Сноw Wхитеはまだ肉体を持ってないけれど、同時に胎内で眠っている胎児のような存在に想えるんだ。

Ѧは生まれてきて死んでしまうことより生まれるまえに死んでしまうことのほうが哀しいと感じるのはどうしてなんだろう?Ѧの過去となにか関係しているのかな。

Сноw Wхите「Ѧが知りたいのなら、わたしはすべてお話します」

Ѧ「ほんとうに?!Ѧは是非知りたいよ!教えてほしい」

Сноw Wхите「わたしはこころのどこかで、この話をする折りを、望んでいました。でも同時に、話してしまうことの憂懼(ゆうく)もありました。でもѦがこころから知りたいと望むのに、それを教えない必要はどこにもありません」

Ѧ「Ѧは知りたいよ。どんなに苦しい事実でも。ѦはѦのすべてを知りたいんだ」

Сноw Wхите「それでは今からお話しましょう。Ѧの過去生のお話です。わたしはѦが創造した存在ですが、わたしはѦの創造したとおりに、Ѧの生まれるときからѦを見つめつづけている存在です。そしてほんとうは、Ѧの生まれるまえにも、Ѧを知っています」

Ѧ「Ѧはそうだと想ってたよ。だって、Сноw Wхитеは時間を越えたところに生きてるからね。特に、驚きはしないよ」

Сноw Wхите「はい。わたしは時間の流れというものがѦの次元とはだいぶ違ったところにいます。Ѧは肉体というものに縛られている次元にいるので、起きているあいだはわたしのいるところに来るには肉体を離れねばなりません。わたしは肉体を持っていないので、過去と未来のすべては”今”ここに在る世界です。Ѧのいつも見ている”夢”の世界です。Ѧは夢を見るたび、過去と未来の世界を自由に行き来して”今”を経験しているのです。だから、最初というものがなければ、終わりもほんとうはどこにもありません。そのためほんとうの時系列というものはありません。それでもѦの認識する地球の時系列で話すことはできます。といっても、大昔の時代はほとんど未来の時代と変わりがないように感じるはずです。ではまず、Ѧが生きてきた数えきれない人生のなかから一つ、とりあげてお話しましょう。今から約2万5000年前のアトランティス時代に生きたѦの人生のお話です。Ѧは大変気に入っていた時代のようです。Ѧの大好きなイバラードの世界とよく似ているのです。イバラードの絵を見るとѦがとても懐かしい気持ちになるのはѦがアトランティス時代の風景に想い入れが深いからです。あの絵では鉱石や星のようなものが浮かんでいますが、アトランティスでは鉱石は人々の便利な乗り物でもありました。鉱石の内部に入って低空飛行で安全に移動することが出来たのです。長く続いた文明のなかであらゆる星々と交流を重ねながら精神的にも物質的にも豊かな時代がつづいたことでひとつの飽和に達した多くの人々が新しい刺激を追い求めて大きな分岐点に立って今までの在り方から分離しようとし始めた頃です。そのとき、好奇心の旺盛なѦも自分にとって強烈な経験を求めつづけていました。薄く透きとおる褐色の大きな水晶の原石を窓辺に置いていて、Ѧはいつも水晶に向かって願っていました。水晶はやがて太陽の光に反射して内部に虹を作りました。その時代は平均寿命は500歳ほどでしたが、すべての人間が自分の外見の年齢を自分で好きに変えられる力を持っていました。ですからまだ地上で10年しか生きてなくても姿は80歳の老人の姿であったり、500年生きていても姿は5歳児であったりしました。しかしその自由も人々は自ら制限していくようになっていきます。Ѧは35年地上で暮らしていましたが、姿は少女のようにあどけなく、また性格も雰囲気もとても中性的な存在でした。わたしは男性で300年ほど生きていましたが、姿は30歳くらいに見えるようにしていました。Ѧはこころに浮かんだ言葉を瞬間的に鉱物の粒子に散りばめて、紙や脳内にあるコンピューター機能に取り込んでいくことが得意で、今と同じに物語をつくることが好きでした。一方わたしはその時代においてはかなりの偏屈な男でした。300年生きながらもほとんど人とは関わろうとしない人間だったのです。わたしはいつも、蝶の採集を行ってはその蝶を殺して標本にしたり、蝶の羽根を細かく切ってはその欠片を貼り付けてコラージュの絵を作っているような男でした。わたしは10歳くらいのときから蝶を採集していたのですが、いまだ自分の求めている蝶に出会ったためしがありませんでした。数えきれない蝶を殺しつづけながらも、自分の求める蝶に出会えずに飢えつづけていたのです。でも自分が求める蝶が、具体的にどのような蝶であるのかを、わたしは知らずにいました。わたしは森の奥にいくつもの結界を張るようにとても大きな蚊帳の形の罠を仕掛けていました。蝶は死んで時間が経つと綺麗に標本にすることができなくなるので、蝶を刺して押さえる針と羽根を広げるための展翅(てんし)板というものを携帯の網と一緒にいつも持ち歩いていました。ある日の午後のことです。網を仕掛けている森に出掛けてみますと、よく晴れて霞むような暖かい大気がわたしを心地の良い眠りに誘いました。わたしは捕えられた蝶に目もくれず四角く張った大きな網のなかで横になって眠ってしまったのです」

Сноw Wхитеはまるで過去の話をするかのように話しだしましたが、時間の越えたところにいるСноw Wхитеはすべてを”今”体験しているのです。そしてСноw Wхитеのその”今”の話を初めて聴くѦにとってもそれは”今”体験していることでした。

Сноw Wхитеはそのとき、ファピド(fapid)という名前でした。そしてѦはネンマ(nemma)という名前でした。

ネンマは水晶の声を聴くことができる人間でした。水晶の言葉を信じるならすべてはうまくゆくのだと信じていました。水晶の言葉は神の御告げであり、孤児(みなしご)のネンマにとって、水晶の言葉は両親の言葉のようでした。

ある日の朝、ネンマは水晶の奥に生まれた虹を見つめていますと、とつぜんの神託の声を聴きました。

でもそれは、今日の午後3時頃に強烈な出会いがあるということ以外何も教えてくれませんでした。

ネンマは午後が過ぎるまでずっとおうちの中にいましたが、太陽が西に傾きかけてくるといてもたってもいられなくなり、外へ駆けだしました。きっと”強烈な出会い”は外であるに違いないと想えてきたのです。

そして六方晶系の白薄緑色に光る丸い鉱石の乗り物に乗ると、目を瞑ってとにかく強烈な出会いのある場所へ誘うようにと鉱石に言い聞かせました。すこしのまを置いて鉱石は低空飛行で移動し始めました。

鉱石は一時間ほど飛び回っていましたが、やがてある一つの森の中に到着するとネンマをふわりと地に下ろしてどこかへ飛んでいきました。

ネンマは静かな森のなかを歩きながら不安と期待が合わさった想いで探しました。

でもいくら探しても何も見つからなかったので家へ帰りたい気持ちになってきました。

ネンマは哀しくなってきて森のなかを駆けてはあたりをきょろきょろと見渡しました。

すると木の生えていない広い場所に妙な網が張られているのを見つけました。

恐るおそる近づいてみますと、その中にはたくさんの蝶や虫たちと一緒に一人の若い男が捕えられて気を失ってでもいるようでした。

ネンマは憐れに想い自分も網の中に入ると男を逃がしてやろうと想い男を起こそうとその肩に手をかけました。

そのとき、男の背中にとても綺麗な真っ白な蝶が一匹止まっているのを見つけました。

その様子を眺めていると、まるで男がとてもちいさな白い羽根をつけた無精髭を生やした男の妖精のように見えて愉快な気持ちになりました。

ただ男はすやすやと気持ち良さそうに眠っているようでしたし、また網は人間が簡単に出たり入ったり出来るものでしたので特に問題がないと想ったネンマはじぶんも急にこの暖かい風に誘われるかのように男の隣で眠りに落ちてしまいました。

ファピドが目を醒ましたとき、あたりは薄暗く空は薄紫色に染まっていました。ファピドは驚きのあまり飛び跳ねるように起き上がって目のまえに眠る少女の姿を見つめました。

どれくらい見つめていたかもわからないくらい見つめていましたが、ファピドはようやく、少女を諦めようと想いました。ファピドにとって、自分以外の存在とは”捕まえられる存在”か”捕まえられない存在”かのどちらかでしかなかったのです。ファピドは自分が絶対に捕まえられる存在しか愛することはできないのだと信じていたのです。少女はたやすく捕まえられる存在でも、殺して傍に置いて愛でつづけるという存在でもないことがファピドにもわかりました。ファピドはまだ手にも入れてもいない内から激しい喪失感のようなものを感じ、これ以上は少女の側にはいられないと想いましたので、その場を離れようと意を決しました。

するとそのとき、今までまったく見えていなかった蝶の姿が少女の手のひらに止まっていたのを知りました。

真っ白で大きなその蝶はファピドがこれまで一度も目にしたことのない幻の蝶でした。でも哀しいことに、ファピドはその幻の蝶がじぶんにとってなんの慰みにもならないことを感じてくずおれて絶望的な気持ちになりました。

290年も蝶の採集を続けていたファピドは自分がほんとうに求めているものは蝶ではなかったことを知ってしまったからです。自分がほんとうに捕まえたい存在とは蝶ではなく、目の前にいる少女であったことに気づきました。

しかし少女はファピドが捕まえられる存在であるとはとても想えませんでしたし、信じることができませんでした。ファピドは立ち上がる気力すら失い、ただ少女を見つめつづけることしかできませんでした。

あたりが暗闇に包まれるまえにネンマは目を醒ましました。

ネンマは目をこすって起きあがると目のまえでとても複雑な表情を浮かべている無精髭を生やした男の顔を見つめてはにかむように微笑みました。もう一度目をこすろうと右手を持ちあげたとき、じぶんの手の甲にさっき男の背中に止まっていた真っ白な蝶が止まっているのに気づきました。

ネンマは男に向かって言いました。

「なんて綺麗な蝶だろう。全身真っ白ですごく可愛いね」

ファピドは黙って蝶と少女とを交互に見つめながら、蝶の価値がまったくわからなくなりました。

途方に暮れるような虚しさを感じたファピドは少女の手の甲に止まっている白い蝶の羽根を素早く掴んで胴体の部分を強く指で圧迫して気絶させました。

その瞬間、ネンマは悲痛な叫びをあげました。

「いったいなにをしたの?!殺しちゃったの?!」

ファピドは感情のこもらない冷たく低い声で答えました。

「ただ気絶させただけです」

そして持ってきた鞄のなかから針を取りだすと左手の指で掴んでいた蝶の胴体の真ん中を針で強く突き刺そうとした瞬間にネンマは咄嗟にまた叫び声をあげました。ファピドは内心酷く動揺していたので力加減が狂い、あんまり強く突き刺したものですから針は蝶の身体を貫通して自分の左の人差し指をも深く突き刺してしまい、ファピドの指から溢れる真っ赤な血は白い蝶の胴体と羽根を赤く染めていきました。

ネンマは青褪めた顔をして震える手でファピドの左手を掴んで血を流しながら繋がっているファピドの指と蝶を見つめると一気に針を抜きとりました。すると哀れな蝶はネンマの真っ白なスカートの上に落ち、同じようにファピドの血はぽたぽたと落ちてネンマのスカートを今度は赤く染めていきました。

ファピドはこの瞬間、後戻りできないほどの深い罪を犯してしまったような気持ちになりました。

ネンマは自分の手にずっと止まっていたとても可愛い蝶が目のまえで無残にも殺されたことがショックで言葉を失い、涙をぽたぽたとスカートの上に落とすしかありませんでした。

しかしファピドは顔を顰(しか)めるとネンマの手を払って鞄から今度は展翅版を取りだして蝶を掴みあげ、羽根を展翅版の上で広げていくつもの針で突き刺して固定していきました。

ファピドは朦朧とするなか今度は鞄からエアークッションに包んだ直径130mmほどの透明でクラックのたくさん入った正六角錐の水晶を二つをとりだすと、その一つの底面の若干窪んだところに針を抜いた蝶を置き、縁に接着剤をつけてもう一つの水晶の底面を付けました。痛々しい血に染まった蝶が重六角錐の水晶の内部に閉じ込められているというオブジェができあがり、ファピドは満足しましたが、それでもその価値を見いだせなかったので、それを地面に抛(ほう)るとふらふらと立ち上がって自分の鉱石の乗り物を脳内で呼びました。

到着した薄いグレーの正二十面体の鉱石に乗りこもうとしたそのとき、ネンマはファピドに走り寄って言いました。

「忘れてるよ!網も鞄も道具も、それに蝶のオブジェも・・・」

ファピドは振り返って少女を捕まえて連れ帰りたい欲求に襲われましたが、後ろ髪を思いきりひっぱられる想いをなんとか苦断ち切り、無言で少女を後にして鉱石に乗り込みました。その瞬間、柔らかい内壁に倒れ込むように凭れ掛かり、そのまま目を閉じて家へ帰りました。

ファピドは深い喪失感を抱えたままうちへ帰ると部屋を見渡しました。

その部屋は蝶の死体で埋め尽くされていたことにようやく気づいたファピドはすべての蝶で作った標本、作品のすべてを焼き尽くしてしまおうと考えました。でもそのとき、ネンマの悲しげな顔が浮かびました。ファピドは焼くのはやめて、この部屋ごとすべてリサイクルに出すことにしました。遠い土地に行けば、ネンマと偶然居合わせてしまうということも防ぐことができます。

そうと決まれば明日、明日にこの部屋を発つことにして、慣れない強いお酒を飲んで寝ました。

ファピドは昼過ぎに起きて、二日酔いのつらい中、三日間の旅行へ出掛けるくらいの荷物を鞄につめこむとドアを開けて眩しい西日を受けながらいつもよりも黒っぽく翳るような鉱石に乗り込みました。

そして行ったこともない知らない土地の森の奥に鉱石と種子のエネルギーと自分の力で家を造り、そこで暮らすことにしました。

今までの特になんにも苦痛でもなんでもなかった物事のすべてが苦しいことになってしまったことでディストレス状態に陥り、なにか楽しいことを早く見つけなくてはと焦りながらも何も見つからず、生命を脅かされる危機感を感じました。

ファピドはこのときも、自分があのときの少女への恋に落ちてしまったことを気づこうとはしませんでした。いえ、気づいてはいたからこそ、それをどうしても認めたくはなかったのです。ファピドはこれまで捕まえれない存在を愛することはないし、捕まえたい存在は捕まえられるのだと信じて生きてきました。でも少女に出会ったことで、ファピドは自分に捕まえられる存在だけを捕まえたあとに愛してきたに過ぎなかったことに気づいてしまいました。捕まえられない存在を愛することはないと信じてきたのも、捕まえられない存在を愛してしまったならば、それは耐えられないものだとどこかで信じてきたためでした。自分の手の内に入らないものを愛することは、自分の人生を破滅に向かわせるものであることをわかっていました。

しかしある日の午後、ファピドは自分が少女と出逢った日に着ていた衣服の胸ポケットの中にひとつのちいさな水晶の丸玉が入っているのを見つけました。その水晶の奥をじっと見ていると脳内にヴィジョンが浮かびあがって来ました。それはいくつもの物語で、物語の作者はどうやらあのときの少女のようでした。ファピドはこうやって少女は自分の物語を人々に知らせ渡っている人なのだろうかと想いました。だから自分の側で眠って、自分に微笑みかけたのだろうか。

ファピドは嬉しさよりも、一層寂しさを覚えました。自分だけに特別接してくるような存在ではなかったのだと信じたからです。それでもファピドは少女がどのような物語を紡いでいるのかが気になってしょうがなかったものですから、そのすべての物語をゆっくりと読んでいきました。

すべてを読み終えるまでに、ファピドは後悔のような想いが膨らんでゆきました。ひとつひとつ少女の紡ぐ物語を読み終えるたびに少女への愛おしい想いは弥(いや)増して行ってしまったからです。

ファピドは自分の少女への愛をたった一度の賛美の印に注ぎ込み、脳内ヴィジョンの中から少女に向けて贈りました。その”印”は特別な印ではなく、誰もが気軽に贈れるAdmire(称賛)の印であったので、少女には自分が何者でどのような想いで贈ったかはわからないはずです。

半年が過ぎた頃、ネンマはまたもや重大な神託を両親である水晶から告げられました。その言葉を信じてネンマはすぐに何をも持たず鉱石に乗り込みました。やがて鉱石は遠い土地の森の奥にネンマを降ろすと飛んでいきました。時間はもう真夜中です。ネンマは森の中の何かが常に見張っているような暗闇と静けさに恐怖を覚えて身が震えました。最初はなんの明かりも見えませんでしたが、何時間か歩いているとあたたかい西風が吹いてネンマの心と身体を励ましました。そうしてあたたかい西風が吹くほうを歩いていますと灯りが見えてネンマはほっとしました。灯りは近づいてみるとおうちの前にあった外灯でした。ドアをノックしましたが誰も出てきません。ネンマはおうちのなかに入って家の中は真っ暗でしたがそのまま寝床を探して疲れきっていたので見つけた寝床ですぐに眠りに落ちました。

ファピドはいつものように夜明け前に目を醒ましました。ここ半年いったんはお酒やハーブの薬で眠れるのですがいつも夜明け前には目が醒めて、そこからは眠れないのです。

ファピドは本でも読もうとランプの灯りをつけました。そのとき、自分の被っている毛布が異様に膨れ上がっているのを見ました。まるで何かが毛布の中に隠れてでもいるように見えます。ファピドはまだ夢うつつの中で恐るおそる毛布を払いのけました。そして驚きのあまり寝台からずり落ちて床に尻もちを着きました。落ちた拍子にランプを掴んでしまい、ランプが割れてまた真っ暗になってしまいました。するとその音で目を醒ました様子のそこにいる存在がファピドに話しかけました。

「おはよう。ってまだ夜明け前だね。驚かせてしまってごめんね。ぼくの名前はネンマっていうんだ。ぼくって言ってるけど、一応ギュネー(γυνή、女性)だよ。君は信じるかわからないけれど、今日ぼくは水晶から神託を受けたんだ。神託によると、どうやら君がぼくの夫になる人なんだって。でも強制的なものではないから安心して」

そうネンマは言っても、相手からはなんの反応もありませんでした。ただすこし苦しそうな息遣いが聞こえていました。ネンマは不安になって言いました。

「すこし灯りを点けてもいい?ぼくのことが気に入らないっていうのならすぐに帰るから、怖がらないで」

それでも反応がなかったので、ネンマは灯りを探すため立ち上がろうとしました。

そのとき、相手がようやく言葉を発しました。

「灯りを点けるのはやめてください。あなたはわたしの顔をけっして見てはなりません」

その声を聴いた瞬間、ネンマは確信しました。あの日、ネンマの目のまえで白い蝶を殺した男であることを。

ネンマは優しく訊ねました。

「それはどうして?」

すこしのまを置いて男は大きく息を吐くと答えました。

「わたしの顔を見てしまえば、あなたは必ずやわたしから離れてゆくでしょう。わたしはどうしても顔を見られたくないのです。それができないというのなら、あなたの夫にわたしはふさわしくありません。どうか帰っていただけますか」

ネンマは哀しみにうちひしがれましたが、きっと共に暮らせば考えも変わるに違いないと想い、男の要件を聞き入れることにしました。ネンマはいい案が思いついて男に言いました。

「わかったよ。ではこうしよう。ぼくはもうずっと目隠しで目の見えない生活を送ることにしよう。ぼくの世話は大変だろうけど、そこはよろしく頼むよ。一緒に暮らすにはしかたのないことなんだ。ぼくは絶対に目隠しを外したりしない。でも君からはぼくが見える。もしぼくの料理が食べたいというのなら、ぼくが作ってるあいだ、君はもう一つの部屋に閉じこもっていればいい。ぼくはできたら目隠しをして君の部屋のドアをノックする。これで問題はないはずだよ。ところで君の名前はなんていうの?」

男はまたひとつ大きなため息をつくと言いました。

「わたしはファピドという名前です。いったいなぜそこまでして、あなたはわたしを夫にしなければならないのでしょう?顔も知らない男を夫にすることが、あなたには平気なのでしょうか」

ネンマは言葉に詰まりました。ネンマはファピドの顔も知っているし、好意を持っているからこそ夫にしたいと想ったのですが、でも実際はファピドがどのような人間であるかはまだ何もわかっていなかったからです。

このネンマの沈黙が、ファピドにはまたしても絶望的なものになってしまいました。

自分のすべてを曝けだしてしまえば、ネンマはかならず自分を嫌って離れてゆくだろうとファピドは信じました。ファピドは自分が病的なほどの”所有欲”と”独占欲”と”支配欲”に満ちた人間であることをわかっていたのです。今までそのすべての欲求を蝶に向けることで生きてきましたが、ネンマという少女を妻にできるならば、一体何処まで自分はネンマを束縛して干渉しつづけるのかわかったものではありません。

ファピドはネンマが自分の欲求の激しさに哀しんで泣いている姿が浮かんでネンマを妻にすると言えませんでした。

言葉が浮かばなければ行為で示すしかないと想ったネンマはファピドにぢりぢり近寄ると暗闇のなかで仔猿が母猿の胸にしがみつくかのように抱きついて離れようとしませんでした。

ファピドはネンマがどうして暗闇のなかでここまで自分を求めるのかがわかりませんでした。

ネンマはどこかで罪悪感を感じていたのです。その罪悪感の苦しみを紛らわしたいためにネンマはファピドにくちづけました。

ファピドは湧きだすものを抑えることが叶わずにネンマと夫婦の契りを真っ暗闇のなかで交わしました。

そしてそれから、ネンマは自ら目隠しをしてファピドにママのように甘える月日が過ぎてゆきました。

実際にネンマはファピドにママとパパと夫でいることを求めていました。

ネンマにとって、どれか一つでもファピドのなかに欠けてはならなかったのです。

ファピドはネンマと暮らすうちにネンマの自分に対する欲求があまりに素直なものでまた激しく幼児のように切実なものであることに愛おしい想いが積もってゆきました。

ネンマは目隠しをしたままファピドのとなりで眠っておしっこがしたくなればファピドを起こして閑処までファピドに連れてってもらいます。食事はいつもファピドに食べさせてもらいます。お風呂もいつもファピドに頭と身体を洗ってもらいます。ファピドはいつもネンマに本を朗読しました。

ファピドは日に日にネンマを愛してゆきましたが、ネンマは三月(みつき)を過ぎた頃にはファピドは何故まだ”目隠しを取ってもいい”とネンマに言わないのだろうと哀しい気持ちが生まれてきました。ネンマはファピドの目を見てその気持ちを汲むことができない毎日なんて耐えられないと感じました。

ファピドはネンマのくりくりとした可愛い目を見れないことと、目を見てそこにある複雑な感情を読み取れないことはつらいことでもありましたが、それ以上に目隠しを取ってしまえばネンマが自由に羽ばたいてどこかへ飛んでいってしまいそうで怖かったのです。

そうして二人は互いに相手に打ち明けられない想いを抱いて3年の月日を共に過ごしました。

ある日、ネンマはファピドが勤める輸入鉱石の卸売(おろしうり)会社に赴いている時間、お庭にでて菜園に生えている草や花たちを眺めておりました。

するとそのとき、二匹の美しい蝶がひらひらと飛んできてネンマの目のまえの花のうえにとまりました。蝶たちは珍しい虹の光に輝いてあんまり美しかったものですから時も忘れて見惚れていました。

ネンマはその蝶たちがネンマに言葉を伝えようとしていることに気づき、目を閉じました。

それはこのような言葉でした。

「おまえはファピドの愛をほんとうに信じているのだろうか」

「おまえは愛していると想っているが、ほんとうのところ、ファピドを心の何処かで恐れているのではないだろうか」

「わたしたちがおまえに教えてあげよう。あの男はほんとうは魔物である。だから生命を尊ぶこともなく数えきれない蝶たちを何百年と殺しつづけることができたのです」

「わたしたちは天のみ使いである。おまえに真に忠告してやろう。あの男の正体を。あの男は実は大蛇である。それも蝶が大好物の変わり者の蛇である。あの男は気に入った蝶たちすべてを捕らえて殺し、愛でてきた怪物である。あの男が自分の姿をおまえに見られたくないのは、自分のその目が大蛇の目であることをあの男は知っているからである。おまえにそれを気(け)どられてはおまえが逃げてしまうことをあの男は知っているからである。おまえは本当に、暗闇を見せつづけるあの男がおまえを愛していると信じているのだろうか」

ネンマが目を開けると、蝶たちの姿は消えていました。

胸の苦しさにネンマはなんども深く呼吸を繰りかえしました。

その晩、ファピドが帰ってきてもネンマは部屋に閉じこもって出ることを拒みました。

心配になったファピドは夜も眠れず、夜中に起きてネンマの部屋の鍵を開けるとそっとネンマの眠る横に身体を横たえ、月光で薄っすらと見えるネンマの寝顔を覗きこみました。

手をついた枕もとがじっとりとするほど濡れていることに気づいたファピドはネンマの項(うなじ)にくちづけながらも自分もシーツを濡らしました。

そして夜が明けるまで眠らずにネンマを抱きしめていましたが、夜が明けてくると部屋をしずかにでました。

翌朝、ファピドが目を醒ますと隣でネンマが目隠しをして眠っていました。

ネンマの目に巻かれたその黒いサテンのリボンのうえをそっと撫でているとネンマが目を醒ましました。

ファピドにいつものように無邪気に甘えて抱きついてきてはキスをしてくるのでファピドは安心しました。しかし次の瞬間、ネンマが発した言葉にファピドは我と我が耳を疑いました。

「ネンマはファピドの赤ちゃんがほしいよ」

普通の夫ならば特に驚きもしないはずのその言葉を、ファピドは信じられない想いで聞きました。

ファピドはネンマが自分に父と母と夫であることを求めていることを理解していましたし、自分にすべてを要求してほしいといつも言い聞かせてきました。それは同時にまだ”幼児(おさなご)であるネンマ”は母親にはなれないということの誡(いまし)めであり、母親になるにはまだ未熟であることをネンマ自身理解しているとファピドは信じていました。

それに目隠しをしたままでの子育ては、実質ファピドがそのすべてをこなさなければならなくなることくらいネンマにはわかっているはずです。

でもファピドがネンマが母親になることをもっとも拒む理由とは、ファピドの尋常でないほどのネンマに対する執着心から、ネンマをどうしても独り占めしたい欲望を諦めることができなかったからでした。

ファピドはネンマの自分への幼児的な愛の欲求に満たされていたのですが、その充足はもはや消え失せてしまったことに言葉を失うほどの喪心に陥りました。

ネンマはいくら待ってもなんの反応もなかったのでもう一度ファピドに抱きついて身体を揺らしながら言いました。

「ファピドとネンマの可愛い赤ちゃんほしいよほしいよほしいよ」

それでも黙っているとネンマは腹たちまぎれからかファピドのTシャツをめくってその乳首に軽く噛みつきました。

そして乳呑み児のようにちゅぱちゅぱと音を立てて乳首に吸いつきました。

ファピドは絶望のなかの快楽を覚えました。

ネンマが赤ちゃんを欲しがりだしたということは、すなわち自分の存在だけでは不満になりだしたということを証明しているとファピドには想えてなりませんでした。

しかし何故ネンマは今まで赤ちゃんを授かることができなかったのでしょう。

ファピドはこれからはネンマを不安と奇胎(きたい)のうちに抱きつづけなくてはならないことを想い、地に永遠に着かないような筒の中を墜ちつづけているかのような哀しみを覚えました。

ファピドはこれだけ哀しみに暮れているというのにネンマの愛撫に身体はいつものように熱気を帯びて烈しく昂っていることに輪をかけた哀しみは胸の空間をいっぱいに敷きつめました。

気の遠くなる絶念のなか、ファピドはネンマと交接しました。

その後、半年は何事も起こらず過ぎてゆきました。

半年後の午下(ごか)に、ネンマはこっそり目隠しを片目だけずらして窓辺で商品の鉱石に値打ちをつけているファピドの姿を斜め後ろの書架の陰から覗いて眺めていました。

すると開け放たれた窓から二匹の美しい蝶がひらひらと飛んできてファピドの作業机のうえにとまりました。その蝶たちはネンマがあの日庭園で見た蝶とよく似ていました。

ファピドはその蝶たちに魅せられているようにじっと眺めていました。

そして翳るような表情を見せました。

蝶たちはやがてまた窓の外へ羽根を翻(ひるがえ)して飛んでゆきました。

ネンマは胸の苦しみに耐えられず目隠しをまたすると座り込んで床を手のひらで打ち叩きました。

ファピドは驚いて振り返るとネンマのもとへ駆け寄り、ネンマを抱きしめて言いました。

「いったいなにがあったのですか?」

ネンマはファピドをどんと強く突き放すと振り返って目隠しを外し、そのまま部屋にまた閉じ籠ってしまいました。

また作業机の前に座って鉱石を手にしましたが、ファピドはそれきり手が止まってしまい何も手につかなくなってしまいました。

その日の真夜中、独りの寝床でファピドはなかなか寝つけませんでしたがやっとうつらうつらと眠りに入りかけたころ、ネンマは静かにファピドに近寄ってランプを点しました。すやすやと眠っているファピドを見てネンマは悲憤が込み上げてきました。

ファピドにそっと目隠しをするとネンマはファピドの上に跨って身体を何度も叩きつけて起こしました。

何事かとファピドは飛び起きました。しかし目のまえが真っ暗で何も見えません。

傍ではネンマがすすり泣いているような声が聴こえています。

ファピドは鼓動の異様に高まるなか、震える手で自分の目に巻かれている目隠しを外しました。

するとファピドを見つめながら、目を真っ赤にして大粒の涙を零しているネンマと目が合いました。

13年前に、見た以来のネンマのつぶらな可愛い目がファピドを見つめながら泣いていました。

その瞬間、ファピドは咄嗟に顔を伏せて口を覆いました。胃液がこみ上げるほどの悲しみを覚えたのです。

ネンマは沈黙に耐え切れずファピドを押し倒すと歯と歯ががちがち当たるほどの激しい口づけをしつづけました。

そして鼻と鼻の付く近さでファピドの目を悲しく怒りの燃え盛ったような目で睨(ね)めつけました。

ファピドは蛇に睨まれた蛙のような想いでまた目を伏せてしまいました。

ネンマはファピドの着ていたTシャツの胸倉を掴んで引っ張ると鼻声で泣き叫びました。

「そんなにネンマの目が怖いなら、ネンマの二度と目に見えない場所へ行ってしまえばいい!」

それでもファピドは何も言わず目を逸らしたままでいたので今度はネンマは静かにこう言いました。

「もう二度と、ネンマは目を隠さないから」

そう言ってネンマはファピドを離れ、もう一つの部屋に行ってしまいました。

ファピドが恐れているものは、確かにネンマのその両の目でした。

何故なのでしょう。ネンマの目は何よりも、自分の心を映しこむものだとファピドは知っていたのです。

自分自身のこの目よりも、ネンマの目こそが自分のすべてを映しだすことを解っていたのです。

ファピドは自分の知らない自分のすべてをネンマの目の奥に見ることが怖くてならなかったのです。

ネンマの目こそ、自分の”鏡(Mirror)”であることを、あの出会った日にファピドはわかってしまったのです。

自分のなかに眠る”闇”が、どこまでも深い闇であり、自分さえまだ知らないその闇をネンマの目のなかに見つけてしまうことがファピドは何よりも怖かったのだと、ようやく気づいたファピドはネンマの傍で生きていくことができないのなら、”生きていくこと”そのものを諦めようと想いました。

わたしは自分でも情けなくてたまらなくなりますが、きついお酒を飲んだわたしはその日夕方まで部屋から出てこようとしなかったネンマのいる部屋のドア越しに、切に、しかし冷ややかな声で訴えたのです。

「ネンマ。聴こえますか?わたしはもう、生きていけるように思えません。ネンマのことを本当に愛しています。でももうこれ以上、どう生きていけるかのかが、わからなくなってしまいました。わたしは今日のうちに、この世を去ろうと思います。さきほど、安楽死できるという薬をBC(脳コンピューター)で注文しましたので、今日中には届くはずです。わたしの身体(肉体)は、是非PR(Physical Recirculation,物理的再循環)して活用してください」

わたしはそう言うと目を瞑ってドアにつけた耳をそばだてました。

しかしいくら待ってもドアの向こうからはなんのリアクションも反(かえ)ってきませんでした。

本当に絶望しきってしまうと心の中が真っ白になってしまうようで、わたしは泣くことさえできませんでした。

でもネンマはそのとき、ただぐっすりと眠ってしまっていてわたしの声を聴いてはいなかったのです。

夜に届いたEuthanasia(ユーサネイジア、安楽死)という闇の薬を、わたしはラム酒で一瓶すべて開けて飲み干しました。

30分ほどのち、うとうとと心地よさの中に眠くなって深い眠りへと堕ちていく中、ふと”一人の女しか愛さない男はしばしばもっとも幸福な生活を送るが、死ぬときはもっとも孤独な死に方をする”といういつの時代かの誰かの言葉が浮かびました。

Euthanasiaは本当に素晴らしい薬で、次の瞬間には、わたしは中空(ちゅうくう)から自分の眠っている身体を見下ろしてゆらゆらと揺れていました。

青白い顔で目を瞑っている憎(にく)き”それ”は、明らかに事切れていることがわかりました。

自裁(じさい)したことは呆気ないものでしたが、わたしは死んでもネンマへの執着を打ち切ることができないことがわかりました。

時間がどれくらい過ぎているかもわからない感覚のなかに、わたしは自分の脱いできた蛹の殻のような身体を見下ろしているとネンマが部屋から静かに出てきて、ちいさな声でわたしを呼びました。

「ファピド・・・いるの・・・?」と不安そうな声で暗い部屋のなかで何度もわたしの名を呼んでいました。

そしてネンマはわたしの寝ている寝台へと近づいてそっとわたしの身体にその手を触れました。

急いで灯りをつけて死んでしまったわたしの身体を抱いてネンマは泣き叫びました。

それを見た瞬間、わたしは何故死んでしまったのだろうと泣くことも叫ぶこともできない霊の身体でひたすら悔やみました。

三日後にPRO(Physical Recirculating Organization,物理的再循環組織)にわたしの身体を引き取らせたあと、ネンマは危険なお酒と薬(Drug)を闇経由でオーダーし、それに毎日頼りつづけるようになりました。

わたしは自分を責めつづけるあまり徐々にわたしの周りの空間は真っ黒な闇へと変化していきました。

何の音も聴こえない暗闇のなかでわたしは一人でただただ後悔して自責しつづけました。

時間の感覚もないその闇空間でどれくらい苦しみつづけたかもわかりませんが、眠ることさえできないなかにわたしはまぼろしを見ました。

ふと真っ暗な中に、白く光る小さな円のようなものが向こうのほうに見えたのです。

近づいてわたしはその円の中を覗きこみました。

円の中は白く濁る液体が入っていて、静かに揺らいでいました。

ずっと眺めていますと突然、そこから何かがにゅるにゅるとうねりながら伸びてきてわたしはびっくりしました。

それは一本の、乳白色の水面から伸びてゆらゆらと揺れている白い中指ほどの細さの緒(お)でした。

わたしは自分の身体は目に見えませんでしたが、その白い緒が救いであることを感じて掴みました。

掴んでみるとその緒はネンマのお腹から伸びてきた緒であることを感じとりました。

するとその瞬間、白く濁っていた円の中の水面が透きとおりだして、そこにはすやすやと眠っているネンマの姿が映って見えたのです。

そしてどうやらネンマはわたしの子を妊娠していることを知りました。

受精卵がネンマの子宮内膜に着床(ちゃくしょう)し、受胎(妊娠)が成立してから約7週間が過ぎた頃だと何故だかわかりました。

胎児(胎芽)の大きさはわずか座高(頭のてっぺんからおしりの先まで)が14mmほどでネンマの赤ちゃんにはまだ魂が降りてきていないことを知りました。

形は丸まってお腹をまるく突きだした頭の大きなシロクジラ(ベルーガ)のような形でしたがちいさな手と脚が見えました。その手と脚の指は水掻きのようなもので繋がっていました。

わたしのところに、ネンマのお腹から緒が伸びてきたということは、もしかしてネンマはわたしにネンマの赤ちゃんとして再び転生してほしいということなのではないかと想いました。

自分がネンマを救えるのかという不安もありましたが、新しく生まれるその人間はわたしでありわたしではないような存在に想えました。ネンマの心優しい感性を受け継いだ赤ちゃんであるだろうから、きっとネンマを助けてくれる存在として共に生きてゆくことができるのではないだろうか。

しかしほんとうのところはわたしがただネンマにまた会いたいという気持ちが一番に強くあって、その掴んだ白い緒を自分のお腹の下あたりにイメージのなかで着けると緒はうまく繋がりました。

すると下へつづく真っ白な階段が目のまえに現れました。

身体はないため階段をほとんどふわふわと飛ぶようにわたしは下りてゆきました。

意識がだんだんと遠のいていって、気づけばとてもあたたかくてふわふわとした淡いピンク色の壁に包まれていて、細かい粒子が飛び交っているような静かなノイズ音とトクトクと鼓動のような音とかすかに水が流れているような音が同時に聴こえていました。頬を撫でつける毛のようなものが少々こちょばゆいときがありました。

至福の心地よさにわたしは微睡(まどろ)みながら嬉しくてくるくると回って踊っていました。

でももっとわたしを幸福にしたのはネンマの声が聴こえたときでした。

ところが聴いていると、その内容はネンマがBrain Call(ブレインコール、脳内通話)で”悪阻(つわり)がひどくてどうしたらいいのか”と誰かに相談しているものでわたしは心配になりました。

ネンマは赤ちゃんを宿してもお酒と薬がやめられずよく嗚咽して泣いていました。

お酒と薬はネンマの摂り入れる栄養と一緒にわたしの身体も摂り入れていたのでその影響は苦しいものでした。

このまま続ければ生まれてくる赤ちゃんもお酒と薬物の中毒になってしまう可能性が高いことをネンマは知っていたのですが、それでもやめることができなかったのです。

このちいさい身体でわたしはいつもネンマを全身全霊で励ましお腹の中から抱きしめているつもりでしたが、ネンマは赤ちゃんをいたわれないことでさらに罪悪感をつのらせて苦しんでいました。

あるセラピストにはこんな話をしていました。

自分のせいで夫が死んだという想いが離れないから夫との間にできた赤ちゃんに対しても後ろ暗い想いを拭うことができない。赤ちゃんを産んで育てるということは一生夫の子供から自分が苛(さいな)まれつづけることであるのだと。赤ちゃんは自分の分身であると同時に夫の分身であるから、赤ちゃんは母親と自分自身に対していつか絶望して破滅の路(みち)を辿るかもしれない。

わたしは自分をここに来てまたもや責め苛むこともできましたが、わたしはどうしてもネンマを救いだしたかったのです。わたしのために苦しみつづけるネンマをわたしはどうしても救いだして、共に喜びあう日が訪れることを信じないわけには行きませんでした。

その想いと合わせて、わたしを赦してくれるのならどうか産んでほしいと乞い願う気持ちもありました。

しかしわたしは約2週間くらいはネンマとの記憶がありましたが、その大切な記憶も徐々に薄れて消えてゆきました。

わたしは自分の母親を”ネンマ”と呼ぶ代わりに”マンマ(ママ、母)”とお腹の中から呼び始めました。

ネンマとの記憶を失った新しい生命のわたしはマンマの苦しみと哀しみがどのような理由からあるかを理解することは難しいことでしたが、それでもその苦しみと哀しみがどれほど深いかは伝わってくるものがあり、9週目に入ってわずか座高が2cmほどの胎児のわたしは心臓の拍動を激しくさせながらいつでもマンマを元気づけて勇気づけようと心の声を送りつづけていました。

マンマはわたしに話しかけることが一度もありませんでした。それはとても哀しくさびしいことでしたが、いつか必ず話しかけてくれるだろうとわたしはマンマのことをずっと信じてその日がやってくることをわくわくどきどきして待ちこがれていました。

ネンマは信頼するセラピストに直接会いに行って、泣きながら訴えました。それはこういう内容のものでした。

自分のことが憎くて赦せないことと同じくらいファピドのことを憎んで赦すことができない自分がいる。自分はどうしてもファピドど死ぬまで一緒に暮らしてゆきたかった。それなのにネンマのことを見棄てて死んでしまったファピドが赦せないほど憎くてたまらないから、その憎悪が自分と自分以外のすべてに映りこんでお腹の中の赤ちゃんまで同じように憎んでしまう。赤ちゃんを殺す(堕ろす)ことは自分自身を殺すことだとわかっていても、自分自身を殺すように赤ちゃんが死んでしまえばいいとどこかで想っている。赤ちゃんを産んで、育てることを放棄して預けたとしても、赤ちゃんの存在は自分自身のもう一人の自分であって、自分を殺そうと憎みつづける自分という存在が二人になって存在しつづけることが恐ろしくてならない。いっそのこと赤ちゃんを生存させて、自分自身は生きることを放棄してしまったほうがいいのかもしれない。

中絶(堕胎)した場合、ネンマは恐ろしく後悔しつづけて苦しみの耐えない道を歩むことになります。

赤ちゃんを産んだ場合、ネンマは苦しむ日も多いですが、その苦しみが癒える日は、赤ちゃんを産まない選択をするよりは近いでしょう。これは赤ちゃんを産んで自分が死を選んだ場合にも同じです。

宇宙の摂理において、どちらを選ぶべきかという答えは存在しません。

どちらの道を歩むかは、ネンマが決めて良いことなのです。

たとえ赤ちゃんをどこまで苦しめようとも、ネンマがどの道を選ぶかは絶対的に自由です。

ネンマは赤ちゃんを苦しめずに堕ろすことはできるのか訊ねました。

セラピストは答えました。

赤ちゃんが堕ろされるときに苦しむか苦しまないかというのは全く未知の世界です。生命は誰ひとり同じ感覚を持っていないのです。誰かは苦しまないと考えることは傲慢なことです。赤ちゃんをほんとうに苦しめたくないのなら、苦しめずに堕ろすことよりも、苦しめずに生かすことを考えるものです。わたしはどちらの道を選んでもネンマは”苦しむ”と言いました。自分を赦さない人間に苦しまない道はないのです。でもわたしに断言できることはあります。それは堕ろした場合は堕ろさない場合よりも母親は長く深く苦しみつづけるだろうということです。

より苦しい道を選ぶことを、誰も否定できるものではありません。

ただどのように赤ちゃんが堕ろされるのかという知識とそれを想像することは母親と赤ちゃんの苦痛を早く和らげるためには深めておいたほうがいいです。

わたしはネンマとセラピストの会話を息を呑んで聴いていました。”堕ろす”ということがどういうことであるのかを、わたしは感覚としてわかったのです。その言葉を聞くたびに、身体全体がびくっとしてとてつもない恐怖を感じました。

それでもわたしはマンマを信じていました。マンマの愛を魂の底から信じていたので、そんなことは起きないだろうと自分で自分を宥めて眠りました。

ネンマはセラピストの助言に一度は産むことも考えましたが、それでもお酒と薬をやめられず、日が経つとネンマはお腹のなかの赤ちゃんを酷く恐れるようになりました。生きてきたことも生きていることも生きてゆくこともすべてが”罪”として固められてしまったと感じる自分が宿している存在とは、自分を最も罰する存在に違いないと想えたからです。

9週目を過ぎて、マンマのつわりはひどくなったり楽になったりを繰り返しているようでした。この頃から拒食傾向に向かいだしたのでわたしは必死に自分の栄養分をマンマに送りつづけました。マンマが想像しがたい責苦(せめく)に合っているあいだにもわたしの身体はすくすくと順調に成長しているように見えました。お尻に生えていた尻尾も縮んでいって丸まっていた身体も伸びてきました。手に生えてきた指と爪で何度も顔を触って確かめました。

ネンマは赤ちゃんが生きているかどうかの心拍(心臓の拍動)確認のため定期的に検査しに行かなくてはなりませんでした。赤ちゃんが死んでしまった場合、子宮内に残りつづけていると母親は感染症に罹る恐れがあるからです。ドクターは赤ちゃんの座高の大きさは3cmほどでとても元気な赤ちゃんであることだけネンマに告げました。

すこし膨らんできたお腹に手を当てることもお腹をさすることもネンマはドクターの前で嫌がりました。

わたしはとにかくマンマがはやく元気になるようにと小さな身体でずっと祈りつづけました。

ネンマのすがたをわたしから見ることはできませんでしたが、ネンマはわたしの動くすがたや様子をモニターで見ることができていることがたまらなく嬉しいことでした。わたしの元気に生きている姿を見るたびにネンマはわたしにだんだん会いたくなるに違いないと想いました。この世でいちばん愛するマンマと会える日が待ち遠しくなりました。

10週目を過ぎた頃、ネンマのつわりは相変わらずしんどそうでした。でも週の中頃からはつわりがすっかりと消えたようで今度は過食傾向に向かいました。

マンマの臍の緒を通してわたしも栄養を摂り過ぎてか、しょっちゅうおならかげっぷかしゃっくりのような音が自分から出ていました。臓器が完成したようでわたしはマンマの羊水を飲んではおしっこを出していました。

ネンマが検査に行くと順調に成長しているとドクターの声が聞こえました。わたしの座高の大きさは4.2cmにもなっていました。自分の身体はそれまで半透明だったのですが、皮膚が厚くなってきたようで徐々にわたしの身体は透けなくなって行きました。

赤ちゃんの心音(心臓の脈打つ音)を聴くことができるけど、どうするかとドクターはネンマに尋ねました。

すこし沈黙が続いたあと、ネンマはそれを断りました。

わたしはまぶたができてきたようで目を閉じたり開けたりができるようになりました。わたしは1分間に150回ほど鼓動を打っているようでした。マンマの鼓動はそれよりは大分遅いものでしたが、その鼓動は緊張が表れていることを感じていました。目をゆっくり閉じたり開いたりしながらマンマがリラックスできるように願いました。

ドクターは赤ちゃんはこれから一日に1.5mmずつほど成長していくとネンマに言いました。

今まで二頭身だったのが三頭身になってきてわたしの身体も大分と人間らしくなってきたようです。

初めて味わったマンマの羊水の味は、甘いような苦いような味でしたが、わたしはどんな味であろうと、それがマンマのわたしへの愛情の味であるのだと感じられたので味わうたびに幸せな感覚に満たされました。

マンマが苦しみに為すすべも持たずに自分自身を否定しつづけているあいだにもわたしはマンマに愛されていないと感じるより愛されていると感じるほうがずっと自然でわたしを安心させましたので、わたしは愛する母に愛されてはいないと想って不安になるすべを自ら手放し、わたしのエネルギーでマンマがはやく苦痛から解き放たれるようにと念じつづけました。

マンマのおなかのなかで過ごしているうちにどんどんとマンマに早く会いたい気持ちが膨れあがってきて、過ごすほど会える日が近づいていることを感じたのでじっとしていられないほど喜びを感じて手足をちょこまかと盛んに動かしたりしました。

11週目に入り、わたしの股のあいだにはとてもちいちゃなおちんちんのようなものが生えてきたように見えたので、自分は男の子なのだと想うと嬉しくなってくるくると回ってマンマの羊水のなかで浮かんで踊りました。

また筋肉がついてきたようでマンマのお腹のなかを歩くように足をふみふみとして早くマンマと一緒にお外を歩きたいと願いました。

この時代に、法律もマネー(Money、貨幣、お金)の概念も価値もありませんでしたが、その代わりあらゆる組織が人を不義と苦しみから救おうと懸命に活動していました。それらの組織から制圧され続けている組織の一つにひっそりと人工妊娠中絶を無償で行ない続ける組織がありました。

その主宰(しゅさい)者である男にネンマは会いに行って相談を受けました。

広闊(こうかつ)で美しいライトで照らされた地下庭園の中にあるその高層ビルの屋上には、人工森林と奇妙な建築物や彫刻が配置されたランドスケープが広がっており、そのなかに白い椅子とテーブルだけが置かれてあった。並み立つ街灯の淡い照明が宵ほどの時間帯の明るさを造りだしていて落ち着く薄暗さだった。

ネンマは招かれ、その椅子に座った。

向かいの椅子に座っていた男は軽く自己紹介をしたあと穏かな表情でいくつかネンマの精神状態や体調について質問をした。

ネンマはひとつひとつ素直に答えて行った。

男はすべての質問をし終えてひと息つき、静かに立ち上がるとネンマの傍に跪いて囁くように言った。

「深ぁく呼吸を10回繰り返してください」

ネンマは言われたとおりにしていると男はネンマのお腹に手をあて目を瞑った。

深呼吸を十回終えると男は目を瞑ったまま言った。

「今ぐっすり眠っているようです。男の子ですね。座高の大きさは5.5cmくらいかな」

ネンマは男がサイキック(Psychic、超感覚的知覚能力者)であることよりも男が何故そんなことを自分に教えるのかと猜疑(さいぎ)しました。

男はお腹に手を当てたままネンマを見上げて声を抑えて話し始めました。

「わたしが何故このような因果の深い仕事(役割)をしているのか、あなたが知りたければまずそこからお話します」

ネンマは知りたい気持ちと聴きたくない気持ちが同時に起こって首にかかった髪を両手の指でねじねじしながら返事に悩んだ。

返事をじっと待っている男の目を観ると、話したそうな目をしていたのでネンマは逡巡(しゅんじゅん)したあとようやく答えた。

「それじゃ聴かせていただこうと想います」

男はほっとしたような顔で微笑を浮かべるとまた目を瞑った。

そして何度か深呼吸したあとに咳払いをちいさく繰り返すといびきをかきながら話しだした。

その声はそれまでの声と違う低くしゃがれたような声であり、また話し方も一人称も違うものだった。

ネンマは男が前世の自分自身の人格から話していることに気づき、酷く緊張して手が汗ばんだ。

男はゆっくりと話しだした。

「いつも短くまとめて話しているつもりだが、もう聴きたくないと想ったら好きにとめさせてほしい。俺は話すたんびに、もうつらいねんけど、でも話したほうがええと俺は想うからやっぱり聴いてもらえたら嬉しい。でもわかってほしいのは別にあなたを責めようとして俺がこんな話をしだすわけじゃないってことを理解してもらいたい。今から話すようなことが起きてほしくないって想ってるから、俺は話すのであって、あなたを苦しめるために話すわけじゃない。俺はあの時、母親の胎内に生存している胎児だった。俺は特になんの異常も見られなかったのだが、俺の母親はある日突然、俺の存在を憎悪し始めた。邪魔になっただけなら里親を探すか施設に預ければよかったのだが、それを俺の母親が選ばなかったのは俺に対して、殺意を覚えたからだ。24週目、妊娠7ヶ月を過ぎた頃、俺は体重は1kg近くあって座高も32cmくらいの元気な赤ん坊であった。しかし俺は母親みずからの手によって、堕ろされてしまったんだ。俺の魂が母親の胎嚢(たいのう)に宿ったのは約5週目辺りで俺の身体は2mm程度の形は太ったタツノオトシゴみたいな時だった。俺は生涯を6ヶ月未満で終えた。22週以降は早産で保育器のなかで成長していけるわけだから俺は一人で母親の胎内から外へ飛びだして保育器のあるホスピタルの門の前で大声で泣き叫ぶ能力さえあれば生きていたかもしれない。俺は逆子で、臍の緒が首に巻きついていたので母親が鉄の器具で俺の脚を引っ張ると俺は臍の緒に首を絞められて、そのとき俺はいったいどういった因果で俺のこの苦しみがあるのかと想った。そして俺は仮死状態で母親の手によって引き摺り出され、目が醒めるとうつ伏せの状態だった。その瞬間、激痛を覚えて何がこんなに痛いのかと思って目を開けてみたら白いシーツが赤く染まっていて俺の右腕と左脚だと思われる物体が胎盤のそばに転がっていた。その胎盤から伸びている白い紐が俺の首を締め付けておりその紐は俺の臍と繋がっていた。俺はまるでその胎盤が、死んでいる俺の母親に見えた。しかしその隣には安らかな寝顔で小さな寝息をたてて股から血を流して眠っている母親の姿があった。俺は寒さに震えながら重い疼痛(とうつう)のなかでその母親と胎盤とを交互に何度も見た。そして俺は薄れてゆく意識のなかで確信へと至った。俺の本当の母親は、死んだ胎盤であると。そう納得して俺は愛する母親と共に死んだ。これで俺の話は一応終わりである。聴いてくれて本当に感謝します。何か質問などはありますか?」

ネンマはふっと我に返ったような感覚になった。どこか意識が遠くなっていたのである。

黙りこんでいると男は続けた。

「ないようでしたら、それではこれにて現世(うつしよ)の自分に戻りたいと想います」

言い終わった瞬間にどくっと男の身体が波打って男は目を醒ました。

そして深呼吸を一度したあと、元の声と話し方に戻って言った。

「体調はいかがですか?すこし血の気が引いていますね。お腹の赤ちゃんはずっとぐっすり眠っているようです。落ち着けるようにあったかいハーブティーを持ってきますからちょっと待っててくださいね」

そう言うと男はその場を離れた。

ネンマは少しのあいだ待っていようと想ったが、時間が経つにつれどうにもいたたまれなくなり黙って帰ろうと高層ビルを降りるためにエレヴェーターに乗りました。

すると76階で男が乗ってきて、エレヴェーターの中でネンマは気まずさに襲われました。

男はネンマの前に立ったまま振り向かずに静かにドアに向かって話しました。

「あんな話をしましたが、わたしは決して母親を恨んでいるわけではありません。母親といっても胎盤のことではなく、わたしを産むとわたしと契約したのにも関わらず予定を変えてわたしを堕ろしてしまった母親のことです。母親が我が子を自分の手で引き摺り堕ろすという悲劇が、もう二度と、どこにも、どこの次元にも起きてはならないのです。わたしはその悲劇を防止できるのであれば、何度殺人の罪を着ても構いません。すべての母親の代わりにわたしが罪を着ますから、どうか安心してください。そういえば、あなたは孤児(みなしご)ですね。わたしもそうなんです。”母親”という存在をどこかで恐れているから孤児として生を受けたのでしょうか。わたしが母親の胎内に宿ったとき、ちょうど今のような感覚で、垂直に深く底へ沈んでゆくような感覚で降下して行ったことを憶えています。わたしに力になれることなら、なんでも力になりますので遠慮なく申しつけてください。それではわたしはここで降ります。お気をつけて帰ってください」

23階で男は降りると振り返らずドアは閉まった。

ネンマを一人乗せた四角く重たい箱は最下階まで一気に降りて行った。

顔の筋肉もできてきたようでわたしは時折大きく口を開けてあくびをしてはマンマの温かいお腹のなかでまどろんでいました。両手を上にあげて頭を抱えこむようにぐうっと背伸びをすると気持ちが良いことを知って何度も繰り返すようになりました。

マンマの不安と恐れ、哀しみと苦しみが伝わってくれば来るほどにわたしはマンマがはやく元気になれるようにと手を無意識に重ね合わすようにして強く祈りました。

次の晩、ネンマは昨日に会った男から通話ボックスに音声メッセージが入っていることに気づきました。

それはこんなメッセージでした。

「このようなことを申し上げるべきかどうか大変悩んだのですが、わたしは遣っている仕事に矛盾しながらも、すべての母親が子供を堕ろしてほしくないと想っています。母親が命を喪うことも胎児が命を喪うこともどちらもわたしは本当は望んではいません。わたしが最も恐れているのは母親がみずからの手で我が子を堕ろしてしまうことなのです。胎児も一人の人間であるということは母親であるあなたが一番理解していることだと感じています。一人の人間であるということは、その人間にはあなたと同じにいくつもの過去生がある人間である可能性があるということです。昨日、ある映像があなたのお腹のなかに見えたのです。あなたはご存知かどうかわかりませんが、単頸双角子宮という子宮奇形ですね。これについては特に心配はなさらなくて大丈夫です。この子宮はよくハート型と言われる形をしていますが、昨日あなたのお腹のなかに見えたのは羽根を広げた蝶の形で、しかもその中には同じように羽根を広げた小さい蝶の形が見えました。まるで母親の蝶が子の蝶を包みこむようにひらひらと飛んでいるように見えたので、あなたと胎児が蝶と深い縁があるのだと想いましたが、昨日は言えずじまいであなたが帰られたので、心残りでいました。胎児は白く輝くような蝶であなたの子宮の蝶は優しくて淡いコスモスのようなピンク色でした。その光景を見たとき、あなたの精神状態をよそに、胎児は幸せの只中にいることを感じとりました。わたしはこれまでそのような胎内記憶がないので、すこし羨ましさを感じたほどです。・・・・・・またなにかあれば、いつでもご相談にいらしてください。是非お力になりたいと想います」

堕胎医のメッセージは悪意ではないと感じましたが、それでもネンマの心はショックを受けました。

ネンマにとって真っ白な蝶はファピドのイメージとしてずっと自分の中にありました。それを彼はきっと見抜いたのだと感じました。

自分のお腹のなかの子供とファピドが一体であるようなことを言われたことはネンマにとって耐え難いことでした。

ファピドはいまだにネンマの事をどこかで恨んでいるに違いないと想えたからです。

死んでしまうほどに傷つける言葉をネンマはファピドに対して言ってしまったことをネンマは自分に対してどうしても赦せなかったのです。

それにファピドはネンマを苦しめるために自分を残して逝ってしまったのだと想いました。

外は冷たそうな雨が降り頻っていましたが、ネンマはお酒と薬を一緒に飲んで外へ裸足のまま飛びだして濡れそぼつ身体を黒い土と草の中によこたえました。身体を冷やすと赤ちゃんが流産すると聞きます。ネンマは凍えてゆく身体を抱きながらこのまま二人で静かに死んでゆけることを願いました。

しかし目が醒めると、翌日の夜になっていて、ネンマはあたたかい自分のベッドのなかで毛布にくるまって裸のまま眠っていました。

髪には土が付いたままでしたが着ていた衣服は洗って干されており、またシンクに溜まった食器もすべて洗ってあり、部屋のゴミも片付けられていました。昨夜の精神状態を考えると自分でやったとも思えませんでしたので、誰かがここまで運んできたのか証拠はありませんでしたが、ネンマはきっと遠隔透視などによってあの堕胎医が来たのではないかと想いました。

余計なことを、とネンマは想いましたが、それでも何故かほっとしたような涙は零れてきました。

凍える寒さのなかで、昨晩わたしは死を感じていました。わたしが死んでしまうということは、マンマも一緒に死んでしまうことのような気がして、わたしは必死に心のうちで助けを呼びつづけました。するとマンマが誰かに運ばれているような揺れを感じてそのあと、徐々にあったかくなってきたのでほっとしました。またずっとつづいていたしゃっくりも気づけばとまっていました。マンマのそばに誰かがいる気配を感じました。どこか懐かしい感覚がしたのは何故だかわかりません。

マンマの哀しみや怖れはいつも苦しいほど伝わってきていましたが、それでもわたしはくじけるわけにはいきませんでした。どうしても、わたしはマンマに会いたかったのです。マンマのあたたかい腕に抱かれ、マンマに愛されたかったのです。わたしも一緒に同調してくじけてしまえば、わたしは生まれようとする力を失い、流産してしまうだろうことを感じていました。マンマがわたしを産むことを拒んでいることは解っていましたが、それでも明日には気持ちが変わるかもしれないと、大きな光を見ていました。失われることはないその光を、マンマに愛されたい一心でわたしのちいさな手はひっしと掴んで離しませんでした。

その晩、わたしはとても幸せな夢を見ました。マンマのお腹のなかにいるのに、わたしのそばには小さなわたしと同じような胎児の姿のマンマが眠っているのです。でもその顔は、何故だかわたしとは違うマンマの胎児のときの顔なのだとわかりました。とても可愛らしくて愛おしくて、わたしは目を瞑っているマンマのちいさな手にそっと触れました。するとマンマは目を醒ましてわたしの指のあいだに指を交互に入れて手をぎゅっとくみました。マンマの眼はとても透き通っていてその二つの眼でわたしをじっと見つめていました。わたしはマンマにたしかに愛されているのだと確信して幸福と恍惚な感覚に満たされました。わたしはすこし照れながらも、マンマの眼を見つめかえして「マンマをほんとうに愛しています」と言いました。しかしその声は言葉になっておらず、「ニィーニィー」とか細く高い声で鳴いていました。

ネンマはその夜、ファピドの亡骸の傍に落ちていた一枚の紙切れを、終(しま)っていた机の抽斗のなかから取りだして眺めていた。

そこには端正で乱れのない筆跡でこう書かれていた。

「わたしはあなたのことを本当に愛しています。

あなたへの愛のうちに、わたしは死に絶えます。

あなたはわたしの恐れのために耐えてきました。

そしてわたしの私意にうみ疲れる事がなかった。

わたしよりはるかに、哀しい労苦に耐えてきた。

とはいえ、わたしにはあなたを責むべきことがひとつだけあります。

それはあなたが最初に抱いていたわたしへの愛を離れたことです」

この当て付けた遺書の言葉はファピドがネンマに報復するために死んだことを証ししているとネンマは信じた。

しかし特に最後の二行の

「とはいえ、わたしにはあなたを責むべきことがひとつだけあります。

それはあなたが最初に抱いていたわたしへの愛を離れたことです」

という部分はファピドがネンマと出会うまえにひそかに愛していた黙示録の書の言葉からそのまま取られていること、その本を寝るまえに一度ネンマに頼まれて彼が朗読したことがあったこと、その部分を特に気に入ったネンマに彼は二度読んでやったことをネンマは忘れていた。

マンマの羊水は、ときに舌つづみを打つほど甘く、恍惚な味のするときがありました。そんなときは喉を鳴らしてごくごくとめいいっぱい飲み込んでは舌舐めずりし、また胸いっぱい吸い込んでわたしの肺と、食道から胃袋までマンマの愛の液体で満たされ、吸っては吐いてを繰り返し、マンマの羊水という海によって呼吸していることにわたしの心も至福を味わいました。

わたしのすべての孔にマンマの羊水は入り込んで潤わせ、わたしのなかもそとも、すべてマンマの愛の液体に漬かっていたのです。愛する母の愛をわたしは心と体じゅうで味わいつづけました。

マンマは物想いによってよく無呼吸状態がありました。マンマが深い溜息をつくとき、わたしもほぼ同時に深く溜息をつきました。

わたしは臍の緒を通してマンマの血とわたしの血がいつでも交じわっていることは、わたしとマンマの境界はあってないようなものだと感じて、マンマが早くわたしという存在を受け容れてくれるようにと強く願いました。

明くる朝早く、ネンマは堕胎医であるDr.(ドクター)の病院兼居住地下ビルを訪ねた。

地下の人工森からビルを見上げる。

自然の青空となんら変わりのない空に建ち聳える白く円筒形のビルは幾つもの階層の位置に断裂じみたデザインが施されている。

それは鈍器で何度も思い切り肉を割られた身体の肉をすっかりと剥いだ骨の清らかさに見えなくも無い。

観える位置をすこしずれただけで腐り落ちる肉の破片が付いているような気さえした。

ネンマは耐えづらい苦痛からこの日、ここへ来る前に薬を飲んできたのだった。

目をつぶると白く巨大なビルはその硬い身体を中間の部分で折り曲げ、ネンマの目のまえに地に頭を着け、何かを催促するようにおとなしくなる。

目を開けると白いビルは不自然な建ち方で突っ立ったままだ。

真っ直ぐに建っているのか、歪んでいるのかよくわからなくなるデザインだとネンマは想った。

小鳥たちが地上と変わらない囀りをし合っている。

人工の太陽の下でずっと飼われているなら、何一つ自然でないことの不満も持つこともないのだろう。

ネンマは眩しい人工光線に目眩を覚えながらビルのなかへ入り、エレベーターに乗った。

昇りゆくエレベーター内の窓から外を眺める。

あの日、Dr.と見た窓の景色はまったく違う景色だったに違いない。

あの晩、二人で降りたけれども、今は一人で彼に会う為に昇っている。

何故Dr.は地下でずっと暮らしているのかは知らない。

高層ビルを頂上まで上がっても地下は地下だということに耐えられる人間であることは確かだろう。

ネンマは何故、自分が今ここにいるかと、ふと想った。

薬を飲み、朦朧としたままやってきたのである。

彼の部屋のある57階に止まる。

エレベーターのドアが開いて、ネンマはふらふらとした足取りで駆けた。

部屋の白いドアを開ける。

鍵は掛かっていない。

部屋のなかへ入り周りを見渡す。

濃紺色の大きなソファーにDr.は横になって眠っていた。

ネンマはその側の床に静かにぺたんと座ると脳内からDr.にメールを打ち込んでいった。

「昨夜、わたしを助けてくださったのはあなたでしょうか?

わたしはお酒とドラッグを飲んで、確か雨の降る夜の森で死のうとしていたはずです。

あのままわたしは死にたかった・・・・・・

お腹のなかの子と一緒に死ねたなら、どんなに楽だろうと、神に祈っていました。

でもわたしは死ねませんでした。

あなたがわたしを助けたからです。

気づくと、自分の部屋のベッドのうえに横たわっていました。

あなたは何故わたしをたすける必要があったのでしょう。

わたしがお腹の子と共に死ねること以上の幸福が、どこかにあったのでしょうか。

わたしは自分を殺し続けたいのです。

それが、夫への特別な愛であり、わたしへの特別な愛なのです。

あなたは わたしを助けるべきではなかった。

あなたはわたしを見殺しにすべきでした。

わたしは夫のことを憎みつづけていましたし、今も憎みつづけています。

わたしを苦しめるため、夫は死んだのでしょう。

もう十分、わたしは苦しんだはずです。

あなたは一度この子を助けましたが、わたしはこの子が生きてゆくということがやはり耐えられません。この子を殺していただくか、わたしを殺していただくか、どちらかを今夜中に決めてください。

しかしあなたの御答えはもうわかっています。あなたはわたしを殺すことなどできないでしょう。わたしは諦めます。すべてを諦め、夫の生き写しであるお腹の子を殺して、わたしは亡霊のように生きていきます。」

ネンマはそのメールをDr.に送ると突然睡魔に襲われ、Dr.の眠るソファの肘掛に倒れて眠った。

Dr.は少しすると目をそっと開け、ネンマのお腹まで右腕を下ろし、ネンマの子宮部分に手を当てた。

胎児の心拍を感じ取れなかった。しかし命が消えていないことは確かに感じ取れる。

起きているのか、眠っているのかさえわからなかった。

もし起きていたなら、どんな想いで母親の心境と決断を感じ取っているのだろうとDr.は想うと、荒くなる呼吸を自ら静かにさせ、目を瞑った。

ネンマが目を醒ますと、ランプの灯りだけがついた薄暗い部屋のなかにいた。

傍のテーブルの上にある時計を見てみると午前零時を過ぎていた。

その横に置手紙があり、そこにはこう書かれてあった。

「わたしは貴女を苦しめるために存在しているのではないことをわかってください。

わたしは無駄に期間を延ばし、あなたとお腹の子を苦しめようとしているのではありません。

わたしは貴女もお腹の子も助けたいのです。

できれば産んで欲しいという気持ちは変わりませんが、それがどうしても無理ならわたしは貴女の願いを引き受けるしかありません。

貴女が本当に耐えられないことを強いることはわたしにはできません。

わたしがこうして前世の記憶を憶えているように、貴女のお腹の子も死んで消滅することがないのです。

わたしは貴女と同じに魂の不滅をわかっている者ですが、だからといって貴女を怯えさせたり、これ以上苦しめるようなことは言いたくありません。

貴女は御自分のこれからの苦しみを十分わかった上での決断であることをわかりました。

手術は三日後に行います。

その期間は貴女のお腹のなかの子を貴女がこれから説得させる為に必要な期間です。

どうか生きていてください。

何かあればすぐに御連絡ください。

Rain

ps, テーブルの上にあるペットボトルの水をできるだけたくさん飲んでください。

(貴女を家まで送ろうかと想いましたが、今の貴女は家に戻らないほうが落ち着くかもしれないと想い、心配ですがわたしは用事ができたのでひとまず家に帰ります。一人で家に帰れない場合は御連絡ください。)」

ネンマはDr.の手紙を読んで胸に開いた傷が癒えていくのを感じて手術の日がやっと決まったことに安心し、水を飲んで朦朧とトイレで用を足すとソファの上にぐったりと横になった。

夢うつつのなかに、ネンマは気付けば自分のお腹を優しくさすっていた。

そしてそのまま深い眠りのなかへ入っていった。

マンマは今ぐっすりと、眠っています。

こんなに、マンマの安心した鼓動を聴くのは初めてのような気がします。

マンマはわたしを堕ろす日が決まったことが、そんなに安心することなのだと、わたしは受け容れるべきなのでしょうか。

わたしはさっきまで身も心も凍り付いていたように想いますが、今はマンマの安らかな心拍音を聴きながら、絶望の淵で安心しているかのようです。

こんなに残酷なことがあるかと、わたしは一体誰に対して言えばいいのでしょう。

マンマの幸せを誰より一番に願うのはきっとわたしなのです。

それでもまだ、わたしは信じられない想いでいます。

わたしの最も愛するマンマは、わたしを本当に殺してしまうのでしょうか。

今わたしとマンマは、本当に正真正銘に一体であると感じられます。

わたしを殺してしまえば、マンマはどうなってしまうのでしょうか。

本当に生きてゆけるのでしょうか。

わたしはマンマにとって融通の利かない我儘な子どもなのでしょうか。わたしはそれでもまだ、マンマに産んでもらって抱っこされたいのです…。

マンマのとくん、とくんと鳴る静かな鼓動はまるで融通の利かないわたしという子を寝かせつける揺籃歌のように聴こえて来ます。

このまま…このままマンマと一つに融け合ってゆけたなら、どんなにか幸せでしょう...。

わたしはそういえばいつ、マンマと違う存在になってしまったのでしょうか。

わたしは何故マンマと分離して別々の存在になってしまったのでしょう…。

どうすればマンマと離れないことが赦されるのでしょうか?

どうすれば、マンマに優しく抱っこされることが叶うのでしょうか?

わたしは一体どんな罪を犯したのでしょう…。

きっと大きな罪を犯して、マンマをひどく苦しめてしまったから、わたしはマンマに嫌われてしまったのです。

堕ろされて当然のことをきっとしてしまったのです。

わたしは誰かを殺してしまったのでしょうか…?

何も…何も憶えていないのです。マンマのお腹のなかに宿る前のことを、なんにも憶えていないのです。

どうしたら想いだせるのでしょうか?

どうか…せめて想いださせてください…。

わたしは、何者であったのですか…。何故よりにもよって、一番に愛する愛おしくてならないマンマに殺されねばならないのでしょうか?

わたしはマンマに殺されるために、マンマの子宮に宿ったはずはないのです。

ただ愛されたいのです。ただ自分の母親に愛されることが、そんなに難しいことなのですか?

わたしがもしマンマを苦しめたことを少しでも想いだせたなら、きっと納得も行くのでしょう。

最も愛する存在に殺されても仕方ないと、どのような拷問の苦痛にも耐えようと、諦められるはずです。

ではそう想えば良いと、神もマンマもあの、わたしとマンマを助け、わたしを三日後に殺すDr.も、わたしに言うのでしょうか?

本当にそうなのでしょうか?わたしは自ら、殺されることを受け容れ、愛する母に殺されゆくべきなのでしょうか。

わたしはマンマの子宮のなかで殺され、マンマの産道をわたしは死んでから通り、あたたかいマンマの中から凍えるような外へ引っ張り出されて棄てられるのでしょうか。

わたしが例え本当に重い罪を犯した人間であったとしても、愛する母の胎内がわたしの処刑場になるなど、そんな悲惨なことをわたしは心から望んだのでしょうか?

わたしはわたしに訊きたいです。本当にそれを望んで、今ここに、わたしが存在してこれから待ち受ける処刑を、ひたすら震えて待たねばならないのか。

愛する母親の胎内で…。

わたしは一体いまどんな形をしているのでしょう?自分の手足は異常が在るようには想えませんが、わたしはもしかしたら、見るに耐えない姿をしているのかもしれません。

マンマが今まで浴びるように飲んできたお酒と薬を、わたしもマンマと繋がった臍の緒から吸収して成長してきましたから、どこかに異常があってもなんらおかしくはありません。

わたしは本当に人間の形をしているのでしょうか?

今も相当、マンマの飲んだお酒と薬で酔っているのでしょう。そのおかげで、わたしはきっと幾分、助けられているに違いありません。

もしかしてマンマは、わたしを堕ろす日にも大量の酒と薬を飲む気ではないでしょうか。

そして出血多量でわたしと共に死んでゆくつもりでいるのではないでしょうか。

もしそうだとしたら、わたしは嬉しいのでしょうか?

愛するマンマと生と死という境界ではなればなれにならずに済むのです。

同じ死の世界に、きっと行けるのです。

わたしは嬉しいのでしょうか。マンマと一緒に死ねることが…。

離れたくないのです。どうしても、わたしはマンマと離れたくないのです。

でもわたしが離れることでマンマが本当に幸せになるというのなら…

わたしはこのまま、殺されてしまうべきなのでしょう。

わたしがマンマと一緒にいることでマンマを幸福にできないなら、わたしは死んでしまったほうが…

わたしは自分の考えに耐えられなくなり、目から水がたくさん流れました。

マンマの羊水に浸かっているのに、確かに目から水が流れている感覚を覚えたのです。

わたしは自分の涙とマンマの羊水が合わさった液体をごくごく飲んで、あとまだ三日ある。

三日の間に、マンマはもしかしたら気持ちが変わるかもしれない、どうかマンマの気持ちが変わりますようにと、わたしは祈りながら意識が遠ざかっていき、深い眠りに就きました。

ネンマは確かにあの日、わたしを堕ろし、わたしを産み落としたのです。

目を開けると、わたしはネンマと共に小さな蝶になって春の夕暮れのなか、羽根を繋いで飛んでいる夢のなかに、わたしは死ぬように、ネンマの隣で眠り続けています。

Bibio - Mirroring All

ここで今も働きつづけることは一つの希望にしがみつく、彼女が興醒めをすることだった。

ここで働き続けてさえいたなら、彼女はまたここへ遣ってくるかもしれない。

そのとき彼女はわたしとの記憶をなくしている。

記憶をなくしているため、平気で新しい男を連れてきた。

彼女が惹かれ続ける男。何の希望もあてにしない男を連れて。

このカフェに遣ってきて、彼女がいつも座っていた椅子に座り、男はわたしがいつも彼女と向き合っていた向かいの椅子に座った。

彼女はわたしに微笑みかけていたその微笑みを、男に向けて何かをちいさな声で熱心に語りかけている。

わたしはメニューを持って、彼女と男のテーブル席に近寄り、声を掛ける。

こんにちは。

わたしはメニューを彼女と男に渡し、メニューを覗いている彼女と男を交互に見下ろす。

彼女はわたしを見上げてこう言う。

「メニューにまだ載ってないんだけど、今日もヴィーガンのフレンチトーストを作ってもらえるかな?」

わたしは微笑んで彼女に答える。

「勿論でございます。いつものフレンチトーストと、お飲み物は何に致しますか?」

「今日はアールグレイにする。きみは?」

そう彼女がメニューを見ながら言うとき、つい自分に話していると錯覚してしまう。

心のなかでウェイターの男は彼女に向かって答える。

わたしはブラックにします。

彼女はわたしを見上げこそこそ話をするように手を口許に翳しながら言う。

ブラックは胃に悪いから、オートミルクで割ったやつでいいよ。

わたしは微笑んで彼女を男から連れ去りたい想いで答える。

畏まりました。以上で御注文は宜しいですか?

うん。

わたしは彼女の向かいに座る男を見下ろし、男と目が合う。

確かに髭を蓄え髪を伸ばして垢抜けない感じの野暮ったい男だ。

余分についた半端な脂肪が気になる身に締まりのない男。

しかし痩せたなら、きっと今よりずっと魅力的な男になるのだろう。

この男はまるで浮浪者のイエス・キリストのようだ。

違う次元の世界を見ているようだ。

一体この男には何が見えているのだろう?

わたしにはまだ見ることのできない彼女の姿が見えているのだろうか。

わたしから去っていった彼女の愛を我が物にすることがこの男の一番の生きる喜びなのだろうか。

この男は、彼女をどんな風に抱くのか。

この男は、どんな角度で、彼女の中へ入り込み、彼女に恍惚な快楽を与えるのか。

この男の彼女の子宮へ向かって噴射された無数の精子たちは、今彼女の子宮の揺り籠のなかですやすやと眠っているのか。

この男の精子たちは、みな何を考えて彼女の体内で過ごしていることだろう。

もしかしたらそこにはまだ、わたしの死にかけている精子たちが、身を震わせて子宮の隅っこへ押し遣られているのではないか。

わたしの精子たちの男の精子たちに対する嫉妬は、本当に痛ましい惨憺たる、どうにもできない悲しみであるだろう。

わたしはわたしよりも彼女に選ばれた男に向かって、彼女の子宮の中から問い掛けずにはいられないだろう。

男は一人で、そこへ座っている。

彼女はどうやらウォッシュルームに行っているようだ。

わたしは男にブラック珈琲を差し出し、オートミルクを添えて言った。

ご自由にお好みで入れてお飲みください。

男は低いくぐもった声で「ありがとう」と言った。

男は彼女が心配して付けたオートミルクを入れずにブラック珈琲を一口飲んだ。

「うん、ここの珈琲は本当に美味い。彼女は何やらとんでもない詩が想い付いたと叫んでウォッシュルームへ駆け込んで行ったよ。きっと当分戻ってこない。彼女が帰るまで、あんたの話を聴こうじゃないか。そこに座ってくれ」

わたしは彼女の座っていた席に着いて男と向き合った。

わたしはわたしから彼女を奪い去った男に向かって、冷静に問い掛けた。

貴方と彼女は、本当に愛し合っているのでしょうか。

男は煙草を吸うと口から輪の煙を器用に吐き出し言った。

これだよ。俺とあの女の関係は。

どういうことですか?

ふわふわと輪を描き浮かんで空中に漂い、あっという間に空気に溶け込んで姿を消しちまう。そういう関係だよ。

俺には未来が見えるんだ。あの女は俺を愛してなんかいないよ。

きっとあんたよりずっと早く、厭きられて棄てられるのが落ちだ。

あんたは次にこう訊きたいんだろう。

俺はあの女を本当に愛してるのか。

さあ、どうだろうね。

俺はまだあの女の身体しか知らない気がするよ。

俺が疲れて寝ていても俺を起こして求めてくる。あんな女は初めてだ。

あの女の孤独は、狂喜じみている。

狂うほどの孤独なのに、それを喜んで賛美し、何もかもを飲み込みたがって、連れてゆこうとしてるんだよ。

信じがたい場所へね。

俺が求める以上にあいつが俺を求めてくるから俺はわからないんだよ。

あいつを本当に求めてるのかどうかがね。

そして俺がどんなに応えようとしてもあいつは一度も満足もできない。

俺は別にあんたみたいに苦しんではいないよ。

身体だけでも求められている間は、愛されているだろうと想い込むことは男は容易なんだ。

でもあいつはまったく、逆みたいじゃないか。

あいつは俺に求められるほど冷めて満足ができないで飢えて渇いている。

つまりあいつのなかで、俺はあいつを充分に愛してはいないってことだ。

それでも俺はあいつの我儘にいつも文句言わず応えて遣っている。

それはあいつが可愛いからだよ。

長く続くとは想えないが、あいつは本当に可愛い女だ。

狂ってるんだよ。人間の常識が何一つあの女の中にはない。

きっと浮気の一度でもしようものなら殺されるか、あんたにすんなり戻るか、どっちかだろう。

あいつが本当にあんたの記憶をなくしてここへ遣って来ていると本気であんたは想ってるのか。

あいつはあんたを忘れていない。

あんたの様子をいつも窺って、あんたの愛を量ろうとしてんだよ。

それがあいつの愛しかただと想いたいなら想っていたらいい。

いつまで続くのか、知らないが、あいつはあんたを愛してるというより、俺には憎んでるように見える。

愛憎と言えば聞えがいいが、本当に愛してる男を、殺してでもセックスするものなのか。

心臓の弱いあんたがセックスで死ぬかもしれないのに、あいつはあんたに抱かれながら快楽に喘いでいたんだろう?

あんたはそれが本当にあいつの愛だと、想っているのか、今でも。

あいつは死ぬかもしれないとあんたから言われながらあんたにセックスを求められ続けてきたことを心底恨んでるんじゃないのか。

あいつはそれでもあんたとのセックスに快楽を感じていた。

それはとどのつまり、あんたの"死"に、あいつは感じて腰を振っていたんだよ。

あいつの自己憎悪がどんなものか、あんたに想像できるか?

あいつはあんたに赦されたいんだよ。

あんたに、愛されたかったんだよ。

セックス以上に。

あんたがあいつにセックスを求める以上に、あいつはあんたに愛されたがっていた。

あんたは自分が死ぬとしてもあいつにセックスを求めてきたことが本物の愛だと想っているが、あいつはそうやってあんたに抱かれる度にあんたに殺され続けているような感覚だっただろう。

その感覚にあいつは快楽の絶頂に達し、自分で自分を赦そうとするしかなかったんだ。

あんたがあいつを赦してやらないから。

あいつはわかっていたんだ。この関係は、決して満たされる瞬間の来ないことを。

あんたはあいつがあんたを棄てたと、あいつを憎んでいるのか。

だったら何故あいつは嘘をついてまであんたにこうして会いに来なくちゃならないんだ。

何故、嘘の微笑みをあんたにかけ続け、苦しみ続けているんだ。

赦してやって欲しいんだよ。

あいつを。

あんたはあいつにセックス以上のものを求めたことがあるのか?

もしあるなら、あいつに答えてやってくれ。

あいつはずっとあんたにここへ来て、問い掛け続けている。

あんたはあいつに、"死"以上のものを求めたことが本当にあるのか?

そっと目を開けると、向かいのわたしがいつも座っていた席には誰も座っていなかった。

彼女がいつも座っていた席にわたし一人だけが座って、今夜も泣いている。

気付くと今日も、この店に彼女は来なかった。

激しい運動や普通の性行為などでも心臓発作のリスクが大変高く死の危険性がある為、死にたくなければ、避けてください。

そうわたしが医者に警告されたのは二十歳の春の日の午後でした。

それが原因なのかどうかもわかりませんが、二十歳を過ぎても女性との性行為自体に願望を持つことがありませんでした。

性欲は普通にあったものの、医者に警告された”性行為”には当然、一人で行なう性行為も入っている為、自ら性欲を処理するということもなくなりました。

下着の不快な浸潤の感覚で目が覚める度、わたしは想うのでした。

例え死ぬとしてもセックスしたいと想えるほど愛する女性が一人もいないこの世界は、絶望的であると。

ほんの些細な出来事でも激しく鼓動を打ち続け、胸が痛くなるほどのこの弱い心臓で生き延びることは緩やかな死であることを感じて生きてきました。

そしてわたしにとって女性との性行為は、”完全なる死”を意味していました。

しかし例え本当に死にたくなったときでも、腹上死を自らしようなどとは想わないでしょう。

ましてや愛する女性との行為の最中に死ぬことは、何よりの恐怖でした。

その恐怖を初めて覚えたのは、わたしが三十歳を過ぎた春の日の午後でした。

あの日の夜、わたしは偶然にか必然にか手に入れたジャズコンサートのチケットを持って、地下鉄に乗り、バルティモアで降りて、小さなパリの田舎の芝居小屋のようなライヴハウスの中にいました。

脂肪をまるで今まで経験してきた絶望のように蓄えた黒人の男が、一心不乱に汗を飛び散らせながらサックスを演奏していました。

耳を傾けるコンサートというよりも、一人の男の存在としての苦労をこれでもかと言わんばかりに見せ付けられて目を離そうにも離すことが苦しくなるといったライヴで、時間を忘れ、わたしは忙然と聴衆たちのなかで突っ立っていました。

自分の苦労は、目の前の男の演奏を観続けていると、些細なことのように想えてきて、それは解放よりも苦痛の感覚であり、それでいて嫉妬よりも憧れに似た賞賛を男に向けることでどうにか救われようとしました。

どれくらい時間が経ったかもわからず、狭い小屋に観衆の群れの異様な熱気も続いて朦朧としていた時、わたしの左手を、冷たく濡れた生身が握ったのです。

わたしは倒れるかもしれないというくらいの半覚醒な中に、その生身を振り返ることなくじっと目を瞑って夢想しました。

冷たく汗ばんだわたしの左手を握り緊めるその小さな手は、彼女の手だろう。

その小さな手は握り締めたあとにわたしの指の間に細い指を絡ませてきました。

そのあとには酷く焦燥的な動きでわたしの左掌のなかを汗で粘膜の分泌液を伴ったぬるついた掌や指で擦るように絡み付いてくるのでした。

わたしは我を忘れるほど欲情して興奮し、これはまるで、彼女の右手という女性器とわたしの左手という男性器が粘液を分泌しながら擦れ合っているような、手と手だけで完全なセックスを行なっているようだとどうにもならない底のない真っ暗な穴の中から溢れ出て止まらない存在の疼きを激しく感じて、わたしはつい、目を開けてわたしの左に突っ立っていた彼女の手をそのまま強く引っ張って、外の薄暗い廊下に出ました。

わたしは廊下で彼女を”彼女”であると確かめる瞬間に、激しくキスをしようと身体で要求しましたが彼女はそれを拒んで落ち着いた顔でわたしに言いました。

「ぼくの勝ちだ。きみが今夜必ずここに来るって、賭けてたんだ」

わたしはその言葉と、彼女の冷静な素振りにショックを受け、言葉が出ませんでした。

”あれ”は確かにわたしにとって、彼女との性行為以外の何ものでもなく、わたしは死ぬ覚悟で彼女の手と手だけのセックスの欲求に応えたのです。

しかし彼女の目をよく見ると、その目は焦点が定まらないほどに酔い潰れているだろうことがわかり、彼女のことが心配になって応えました。

「あなたが置き忘れて行ったチケットは、わたしへの誘いだったのですか?」

三日前の夜のことだった。彼女はわたしがウェイターとして働くカフェのいつもの席のテーブルの上に、未完成の詩が書かれた紙片一つと今夜のジャズコンサートのチケットを置き忘れて帰った。

それは詩なのか、わたしへの問いなのか、わからない言葉だった。

きみは希望をあてにして生きる男だとはぼくは想わない

でもきみは希望をあてにしてその希望に縋る男だろうか

春に芽吹いた芽は秋に地に落ちて実をつけることもしない

それでも神は最初から最期まで心をときめかせている

ぼくは希望をあてにして生きる男など全く惹かれない

ぼくは次にあの店に入ったならば、必ず長芋を

買って帰るだろうそしてムチンと共にフコイダンもあてに

水雲(もずく)もきっと買って帰るのだろう

でもそれをきみに…

という詩のような続きの気になる言葉を書き連ねた紙片と一緒に。

彼女は少しの間のあとに、わたしにこう返しました。

「言っただろう?試したんだ。きみを。きみがもしここへ来たなら、きみを誘惑して、きみがどう出るか知ろうと想った」

わたしは彼女が泥酔しているからふざけてこんな想ってもいないことをわたしに言うのか、それとも普段からの冷静な計画であったのかを知りたいと感じました。

「ともかく、あなたは酷く酔っているようなので、どこかで休んだほうが良いです」

わたしがそう言うと彼女は薄く笑みを浮かべてこう応えました。

「もしかしてもう冷めた?さっきまであんなに興奮してたのに。良かったら、ここのトイレかグラウンドでしない?」

わたしは興奮がまたよみがえってきて彼女の目の奥を見つめ、また馬鹿にされているのだろうかと訝りました。

「トイレかグラウンドで…一体何をするのですか?」

彼女は少し恥ずかしそうに顔を赤らめてはにかんで言いました。

「きみが求めていることだよ」

わたしはあのとき彼女のように酔ってもいなかったのに、興奮でまた我を忘れたのかその後の記憶が錯綜して、空間的なものをはっきりと想いだすことができません。

わたしは実際にトイレか、グラウンドの真ん中か、どちらで彼女を抱いたかを想いだせないのです。

どちらも妄想してみると、とても現実的に想えてきます。

もしかすると「トイレ」と「グラウンド」の両方で彼女を抱きたい願望に押し流されるようにしてわたしは両方の場所で彼女を求めたのかもしれません。

はっきりと憶えていることは、わたしは特にあの瞬間、本当に”死”を感じながら彼女の内部にわたしのすべてを吐き出したような感覚になったことです。

彼女は星空の下でわたしの死を受け取ったのかもしれませんし、無機質な冷たく狭い空間のなかでわたしの死を感じたかもしれません。

わたしはあのとき隠していることが苦しくて素直に彼女に言ったのです。

「貴女とのセックスの最中に、わたしは死ぬかもしれません」と。

彼女はわたしの心臓の弱さを心配しましたが、わたしが死ぬとしても、彼女はわたしを拒みはしなかった。

わたしが死ぬとしても、彼女はわたしとのセックスを優先してくれたのです。

わたしはそのことが、わたしにとってどのようなことであり、彼女にとってどのようなことであるのか、未だにわかりません。

彼女は何度と、わたしに求め、わたしも何度と彼女に”死に至る危険性のある行為”を狂おしいほど求め続けてきました。

わたしは彼女が、わたしに求めるとき、それはわたしの死を求めているのか、わたしが彼女に求めるときそれはわたしがわたしの死を求めての欲求であるのか、わからなくなることがよくありました。

彼女は確かにあの夜、わたしに言ったのです。

互いに頂点に達しそうになったとき、彼女はわたしに確かに言いました。

「きみといなくなってしまいたい。全宇宙から、きみといなくなりたい。きみもぼくといなくなりたい?」

わたしはそのとき、彼女にはっきりと応えました。

「わたしも貴女と、すべての宇宙からいなくなってしまいたいです。このまま、貴女だけといなくなりたい」

彼女は本当に酩酊状態にあったため、その夜に言った言葉を憶えていません。

でもわたしは本当のことをあの夜、彼女に言ったのです。

あの言葉が、わたしの死と、彼女への愛であることを確信して。

だからきみとは、...別れたい。

携帯から女は想わず、耳を離した。

何か、堪えがたい声が、声を失ってそこに、その向こうに震えているのが見えた。

電話口の向こうから、穏やかないつもの男の声が聴こえた。

会って、話が...今から会えませんか。

女は生唾を飲み込み、携帯を握る手には汗の水滴が見てとれた。

もう、きみには会えない。

ぼくの気持ちを...わかってほしい。

きみの未練を早く断ち切るために、もう会うことはできない。

電話口の向こうで、苦しそうに静かに喘いでいる。

彼の弱い心臓は、持つだろうか。

たった一週間程まえだった。

女が男の弱い心臓も労らない激しいセックスを求め、男を殺しかけないほどに快楽を与えてやったのは。

でも今では、女は男の籠った独特な汗の匂いしか未練がない。

女は自分の手のひらの汗の水滴を見つめながら、男の腋の毛についたいくつもの小さな水滴を想いだし、残念に想った。

男はもう一度、ゆっくりと声を発した。その声は明瞭で余裕の感じられる声でありながら、話し方は気が重くなるような空気の底に蟠る闇の中からの声のように想えた。

貴女にきっと会えば、わたしは諦められるはずです。

しかしこのまま会えないのであれば...わたしは死ぬ迄、自分を呪いつづける気がします。

だから会ってください。

会って、話をするだけでいいですから。

女は貧血を感じながら、軽く吐き気も起こった。

この男の執念は、特に何でもない普通の恋人の別れ際に発せられる台詞のようでありながら、何か普通でない恐ろしさがあることを否定する強さが、女にはなかった。

男がいつも女のなかに達した瞬間の男の表情を、女はそこにだけある男のなかの答えを、探し求めた。

何故、そんなに寂しそうな表情をするのか、女は男に何度も訪ねた。

女はこの時も、男に訪ねた。

男の戸惑いは電話の向こうからでもよく伝わってくる。

五分ほどの沈黙のあと、男は落ち着いた低い声で答えた。

今日の午後七時、いつものカフェのいつもの席で、貴女に最後に、それを伝えてわたしは去ります。

女は男に折れ、返事をして電話を切った。

待ち合わせの時間まで、あと二時間もある。

午後七時、いつも女と男があのカフェで、待ち合わせをしたあと二時間近く話して、女は男の家に向かっていた。

午後六時半に、女はカフェに着いた日がある。

そこには既に、男は椅子に座って本を読んでいる。

女はすたすたと歩き寄り、俯いている男に声を掛ける。

いつから待ってるの?

男は顔を上げて眼鏡のずれを人差し指だけで直し女を見上げた。

あの瞬間の表情と、よく似ている。

それまでなんでもない表情で女を待っていた男は、女を見上げる瞬間だけ、とても寂しそうな表情をする。

女が軽く微笑み、男は寂しそうな表情のまま微笑み返す。

何も言わず女が椅子に座り男と向き合う。

いつからでしょう。今日は早く仕事が終わったんです。

そう。女は着ていたジャケットの胸元を叩いて煙草が入っているのを確かめると履いているジーンズのポケットからマッチを取りだし、煙草に火を点けた。

口から煙を勢いよく、右に顔を向けて吐き出す。

男はじっとその様子を眼鏡の奥のちいさな眼から眺めている。

女はウェイターを引き留め、赤ワインのグラスを二つ頼んだ。

今日は良いだろう?女は強張った顔で男に言った。

構いません。一緒に飲みましょう。

男はいつものように優しく微笑みながらそう言った。

何読んでたの?

女がそう訪ねると男は本の背表紙を見せて答えた。

コルタサル短篇集ですよ。

男と女が、別れる話は残念ながらこの本にはないようです。

探してみたの?

ええ。

いつ?

貴女が電話を切ってから。

女はウェイターの持ってきた赤ワインのグラスを一気に飲み干した。

いい加減にして。

女は空のグラスを見つめながら小さく言った。

男は赤ワインを一口飲むと女のグラス越しの口許を見て口を開いた。

どんな男性ですか?貴女の新しく愛した男性は。

女はもう一本煙草を吸うと今度は後ろを振り向いて煙を吐いた。

普通の人だよ。特にこれといって惹かれる要素があるわけじゃない。

セックスが良いとか、そういうことでもない。

きみよりずっと、垢抜けない感じの、野暮ったい人だよ。

男がまたワインを一口飲む。

女はウェイターを呼び止め、ボトルの赤ワインを頼んだ。

ぼくは見ての通り、地味で老けた田舎の売れない詩人の女。

きっとぼくとあの男が街を並んで歩いていたら、かなり悲惨なカップルに見えることだろう。

愛している人を、何故そんな風に言うのですか?

女は既に、男と目を合わすこともできず、目をテーブルの一点に合わせて瞬きもしない。

何故って、愛してるから言えるんだよ。

女の視界の端で、男の身体がとても微細に震えているのが見えた。

女が瞬きをするなら、きっとその瞬間に粉々になるのだろう。

そして粉々となった男の粒たちが、女を見上げてこう言う。

わたしのたった一粒でも、貴女に愛されることは、できませんか。

女はボトルワインのワインを男のグラスに注ぐため男のグラスに手を伸ばし、残ったワインを飲み干した。

男はその様子をじっと眺めながら言った。

わたしを酔わせてしまいたいですか。

女は悲しみのあまり、男を見て笑い、このまま男の家に行き、最後の虚しい行為を求めたなら、男はどんな顔をするだろうと想った。

そうだ。一人で酔うのは、堪えられない。

きみも楽になるだろうから、飲んでくれないか。

男は女を哀れむ顔をしてグラスを手に取った。

女は男のグラスに、濃い赤色のワインを並々と注いだ。

そのグラスの縁すれすれのワインの量に、男は女を見て無邪気に笑った。

男はそのままグラスに口を寄せて、赤い液体を飲んだ。

女はその男のグラスのなかに、煙草の煙を吐いた。

そしてコースターで蓋をした。

女と男が向き合うそのテーブルの上に、奇妙なオブジェのごとくそれができあがり、最初それは交じり合いそうにはないものに見えた。

赤い液体と白い気体が、ちいさなガラスの容れ物のなかに閉じ込められている。

白い気体は、赤い液体に交じり生きていけるだろうか?

では赤い液体は、白い気体のなかで、生きていけるでしょうか。

男はウェイターの制服のベストの内側からちいさな箱を取りだし、その箱を開けて二つのちいさな金属のシルバー色の輪を、自分と女の指にはめた。

そしてコースターを右手で押さえ、左手でグラスを持ち上げると勢いよく、上下に振り、コースターを外して中の液体を女と自分の輪をはめたほうの手を重ねた上に注いで言った。

これがわたしと貴女の最高のセックスと、別れの約束です。

一人のウェイターが閉店のあと、このテーブルの上に、深いキスをした。

赤い液体は気化し、白い気体は液化していることを、このウェイターの男は確信した。

自らの、涙と涎によって。

死んじゃいややママ。やないねん。そんな可愛い甘えた声でゆうてもなんの意味もない。

おまえはなんべんゆうてもそうやってママに愛着し、依存し、執着し、お乳が欲しいておまえ何歳やねん。

ふたつと、6ちゃい。ちゃーうー、2歳半ちゅえばええねん。おまえはもう2歳と半年も生きてきた。

立派な大人やんか。おまえの年頃でママのお乳から離れられた人類は仰山おんねん。

なんで他のあほそうなサルみたいな顔した奴らにできて、おまえにできひんの?

おまえにだって絶対にできるねん。ただ遣ってみようと挑戦すらしてへんだけ。

ママにいつまでも甘えてたいだけ。ママは、はっきりゆうて、そんな子、いりまへん。

あほそうなんは顔だけにしてくれ。知能の成長が、おまえは遅すぎる。

ママはおまえをそんなあほな子に育てた覚えはない。

もう、ええ加減、限界やな。来週までに、おまえを他に預ける。

いや!ママといっしょ、ずっと、おる。じゃかあしいわ。

ママがおまえとおったら書きたい小説もろくに書けへんゆうてるやろ。

おまえが小猿かコアラの赤ちゃんみたいにへばりついてくるから。

おまえがそれをやめてくれたらええだけ、あとやんやとうるさく話しかけてきてママが仕事してる最中にも抱っことかせがんでこんかったらええだけやねん。でもおまえはなんべんゆうてもそれがわからない、ほんまもんのあほな子供やから。しゃあない。致し方ないよ。もう。おまえはもう来週から、他人の子や。

ママはもう、おまえのママやない。

おまえはもうママにとって、不要物やねん。わかってくれ。すべておまえが悪い。

おまえがじぶんのことしか考えられんあほやから。

泣くな。泣いて鼻水を絨毯に垂らしても問題はないと言わんばかりに泣き続けて涙の訴えをするな。

おまえの鼻水がかぴかぴなった絨毯を掃除せなならんのはママやねん。

一人で鼻をかんでゴミ箱にちゃんと棄てろ。

そう。遣ればできるやん。おまえはそこまでのあほやないねん。

抱っこ。やないねん。何ちょっと褒められただけでさっきまで怒られてたこともすっかりと忘れ去って甘えくさってんねん。

しばいたろか?いやや。やない。ママがどれほどおまえに苦しめられてきたか。

どれほど精神が不安になって、酒に溺れ、人に悪態をつき、人との関係を終らせてきたか。

全部おまえのせいや。おまえのせいで多分2週間くらい風呂にも入る元気がないから、ほれ、

ママのこの腋を匂ってみろ。くちゃい。くちゃいやないねん。おまえのせいでママの腋臭がすごいねん。

もうこのままいくとおまえは毎日ママの腋臭を嗅ぎ続けたことが将来の性的嗜好となって

とにかく腋臭のすごい女性に性的興奮を覚えるような男になってまうから、手遅れになるまえに

おまえは里子に出します。もう決めました。おまえは別の家で違う名前で呼ばれ、

ママとおまえが再会することはもうないやろう。

うーわーん。やないねん。全部おまえの行為が招いた結果や。これを因果因縁と言うんや。

この世で最も大事な法則やから覚えとくように。

ママはもう来週から、おまえとは他人になる。

ただのそこら辺におるアホ面の糞餓鬼といっしょやおまえも。

猿みたいにきーきー鳴いてうるさいばっかり。

もう絶対にいっしょには暮らさない。

おまえを抱き上げることも二度としない。

おまえに乳を飲ませることなど死んでもしない。

その因果をおまえが被るに値するほどおまえは自分勝手に自己中心的にママを散々苦しめ続け、

ママがなんぼやめてくれゆうても聴いてもくれんかった。

このままいくとママはほんまに精神的ストレスから脳梗塞、心筋梗塞、脳出血かなんかで突然死する可能性が高い。

ママはおまえにとって死んだら困る存在だとゆうのなら、成長するか、里子に出てゆくか、どっちかができるはずなんや。

なのにどっちもできひんと我儘をゆうてママを困らせ続けママのストレスは限界値に来て脳髄の血管か細胞が日々プチプチ破裂して行っている。

ママはマジで、遣れん。

もうママが出てゆくわ。この世から。

そしたらおまえはやっとこさ、成長できるのではないか。

それともあれか。おまえは代わりのママを探して三十年。

ママによく似た女性に依存し、その女性に振られた腹いせに嫌がらせコメントの連投を続け、

しまいに「おまえに乳飲ますくらいなら死んだほうがマシ」って最後に言われてブロックされて

酒浸り、アルコール中毒症状のなかインスタントラーメンしか食べない日々を繰り返し、

四十年過ぎても後悔し続けるんか。

ママにおっぱいと抱っこ。ねだるん我慢しとけばよかったな。

そしたらママは、突然死せんかったし、ママが突然死したその側で、

ボクもそのままママのおっぱいにしがみついてママに抱きついて、

ママのおっぱいに吸い付きながら餓死してゆくこともなかったのに。

嗚呼しかしママの最後のおっぱいの味、あれが血の味なのだろうか。

里子に出されるくらいなら、ママといっしょに腐って行けたことが、

本当に幸せだったと、だれに言えるだろう。

ボクとママはけっして離れることが、できなかった。

腐乱死体を片付ける為、母子が死んで腐っているその居間に上がると、

二体であるはずのその死体が、確かに一体と化していたのである。

俺はその情景を元に、この小話「ママといっしょ」を書いて、

未だに俺を去って行ったママを、探している。

7人の男女から、連絡が来たが、そのどれもが、「レプティリアンって何ですか?」「ヴィーガンってどんなもの食べてるんですか?」という内容のものばかりで、一人もヴィーガンのレプティリアン、レプティリアンのヴィーガンの人間から来ず、諦め掛けていたその夜。

1通の、メッセージが、受信箱に届いていた。

内容はこうであった。

「初めまして。今晩は。

わたしはあなたの募集する人の項目に当てはまっているかも知れません。

ただレプティリアンの家系に生まれてきたとか、誰かに証明されたわけではありませんので、レプティリアンであるという自信に満ちた存在でもありません。

御伺いしたいのですが、貴女はレプティリアンとしての存在意義を、この地上に見出だして生活しているレプティリアンでしょうか。

それとも、地下に、出来れば帰りたいなと日々、哀しんでおられるレプティリアンでしょうか。

わたしの場合、断然、後者であります。

地下世界の記憶は、残念ながら、わたしには御座いません。

ですがこのわたしに流るる血が、その世界の懐かしさを記憶しているのだろうと感じ得てなりません。

わたしはもしかすると、レプティリアンと人間の、ハイブリッドかもしれません。

だからか地上世界に未練もあり、此処を離れることの寂しさも心から離れてくれないのです。

どちらを離れて生きることも寂しく、かといってその真ん中に暮らすことも叶わないのです。

取り敢えず、貴女と一度御逢いして話してみたい気持ちでいます。

素直に申し上げますが、わたしは人を、食べません。

また、人の血も、飲むことができません。

どうやって生きているかというと、人のNegative Energyを吸収し、それだけで実は生きながらえて来た者です。

わたしのようなレプティリアンは、珍しいと聴きますが、実際はレプティリアンの間で既に蔓延しております。

それがこの地上でレプティリアンが生きながらえる為の一つの進化であるとされています。

でも依然として、人間の肉を喰らい、人間の血を飲まなくては生きて行けないレプティリアンもまだ多く存在しているのが現状です。

このレプティリアンも、新鮮な人肉と新鮮な生き血のみ摂取する者と、腐敗している死体と死後の血を摂取する必要がある者とに別れています。

なのでわたしはヴィーガンより、フレキシタリアン(不食者)に近いです。

貴女から遠距離でもずくずくに感じられるガンガンでドクドクでガスガスなNegative Energyは、大変わたしのタイプなNegative Energyだと感知致しました。

是非とも一度、貴女と御逢いして、近距離で感じられたらと願います。

良かったら、rep.kisiterienのGmailアドレスに送ってください。

貴女からの御返事を、心待ちにしております。

Mishik Terie

俺はこのミシク・テリエなるフレキシタリアンなレプティリアンの男に早速mailを送り、一週間後の廃墟採卵工場施設のなかで、午後六時に、待ち合わせの約束をした。

20✖0年の春の終りに、地上の人類は環境破壊によると考えられる気候変動により壊滅的な食料飢餓と水不足から次々と餓死し、人口数は約三分の一までに減った。

俺が運よく生きられたのは、飢餓の苦痛に負けて人を殺して食べなかったからである。

人を殺して食べた人間たちはことごとく、全身からきな粉が吹いて、次第に全身がもちもちしたわらび餅状と化すという奇怪な感染病にかかり、自分がわらび餅になるという因果な事態に発狂し、笑いが止まらなくなり、全員、笑い死にするという想像を絶する地獄絵図の結末であった。

この時代を生き延びられた人間たちは皆、人間を殺すことより自ら死を望んだ人間たちであると、俺はつい最近まで、信じていたのである。

が、つい先週のことである。

或、噂を、俺は耳にした。

それはこういう噂である。

実は生き延びた三分の一の人類の、約半数以上が、人間ではなかった。という信じがたい話だ。

だったら、なんだったんだ。と俺は狼男のヴィシンに訪ねた。

狼男のヴィシンは、一鳴き、遠くの山に向かって遠吠えしたあと、こう言った。

あんな、実はな。なんでも、この地上には、地下世界から遣ってきた、竜蛇属っちう竜蛇型人間が、人間とそつくりな容姿をして、人間に紛れ込んで生きておると言うやんか。いやわしかて、そらびびったよね、正味、人間じゃないのに、人間の姿をしとるとか、まず考えられんよ。せやさかい、あまりの驚きに、その夜、一山越えてもうたわ。あれほんま、ええ経験さしてもろたわ。イケるんやなあ。て想たよね。まあ、そうゆうことやな。あれ、わしなんの話しとったんやったっけ。あーそうそう汁粉を毎朝作って味がちょお薄いなゆうた隙にkissして襲ってくれるような女はどこにおんねんちゅう話やったな。え?ちゃうかった?まあええわ、ちょおこれから、モンド作るから、電話切るで、今日は日暮モンドや。ガチャっ。

と、最後は、「ガチャっ。」と声で言って、狼男のヴィシンの電話は切れたのである。

俺は、あまりの衝撃に、電話機の上にポタポタと汗と涎が気付けば、垂れておった。

何故なら俺の夢、異種交配という俺の乙女心をときめかし続けて止まなかった人類以外の生命体と結婚をし、ハイブリッド赤ちゃんを産んで、大きくなったら里子に出す。そしてその子供が、二十歳を過ぎた頃、突然俺を尋ねてくる。