山本淳子氏著作「平安人(へいあんびと)の心で「源氏物語」を読む」から抜粋再編集

朱雀院は、重い病にかかり、出家を思い立っていた。だが、鍾愛の内親王でまだ十三、四歳の女三の宮が気にかかる。考えた末、朱雀院は光源氏を女三の宮の後見と決めた。女三の宮には太政大臣(かつての頭中将)の子の柏木も求婚していたが、まだ若く官位も軽いと却下されたのだった。

光源氏は一旦辞退するが、女三の宮の母が故藤壺の腹違いの妹であることに心が動き、承諾する。紫の上は光源氏の第一の妻を自認し安穏としていた迂闊さを悔いつつ、必死に平静を装う。

年が明け光源氏は四十歳となった。その四十賀を、正月の若菜を兼ねて最初に催したのは、すでに髭黒との間に二人の子をもうけた玉鬘であった。その堂々の貫禄に光源氏は感慨を覚える。

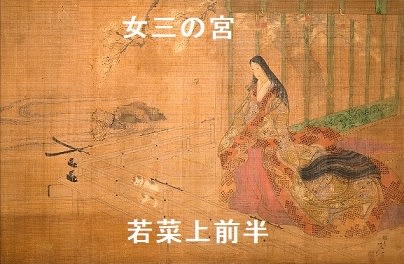

そして二月、六条院に女三の宮が降嫁してきた。儀式次第こそ内裏への入内に倣い厳めしかったが、会ってみれば女三の宮はあまりに幼稚であった。光源氏は落胆を禁じえず、今更ながら心は紫の上への評価に傾く。

いっぽう朱雀院の出家に伴い朧月夜がその元を離れたと聞くと、光源氏は朧月夜を訪問して契りを結び、それを紫の上に告白する。

紫の上は、結婚だの恋の再燃だのと若返ったような光源氏に煩悶しつつ、本心を隠して女三の宮とも睦まじく交際する。やがて光源氏の四十賀が、紫の上、秋好中宮、冷泉帝の命を受けた夕霧によっても次々と絢爛豪華に行われ、一年は慌ただしく暮れていった。

**********

紫の上は、光源氏が生涯愛してやまなかった女君だ。だが紫の上は、光源氏をとりまく多くの女性たちの中で、何と呼ぶべき地位にあったのか。正妻だったのか。はたまた「正妻格」だったのか、そうではないのか。研究者たちは、ここ約三十年間それを論じ続けてきた。だがその議論は、まだ尽きそうにない。まず、正妻とは何か。とりあえずは「正式な妻」である。議論はその「正式」が何によるかで分かれる。現代の私たちが「式を挙げた」というような、世間の儀礼や慣習なのか。それとも、「籍を入れた」というような、法的な制度なのか。

実は、日本古代の律令制度において、重婚は禁止されていた。「万葉集」(巻十八)には、大伴家持が部下の浮気をいさめて詠んだ歌があって、そこには法律の条文が引用されている。「妻有りて更に娶る者は徒(づ)一年」。重婚した男には一年の懲役を科するというのだ。だが平安貴族には、実際に複数の妻を持つ人物が何人もいた。これをどう理解すべきか。

法は実際とかけ離れていたと考えるのが、一つの見方である。中国から輸入した法律や制度よりも、日本には結婚に関わる様々な儀礼や慣習があった。新郎が新婦のもとに三夜続けて通うとか、三日目に二人で餅を食べるとかである。それらを一定行えば、世間から認められ正式な妻となったと考えるのだ。ここではこれを慣習法と呼ぼう。手続きさえ踏めば、正式な妻は何人でも持てる。実におおらかだが、では一人の男が多くの妻を持った場合、その序列はどうなるのか。ここに女たちの戦いが始まる。だから慣習説では、「正妻」はしばしば、「妻の筆頭」の意味で使われる。

この説で見れば、光源氏の最初の正妻(妻の筆頭)は葵の上だった。彼女の死後、紫の上は世から認められて、名実ともに光源氏の妻の筆頭となった。だが朱雀院の愛娘である女三の宮が降嫁して、紫の上から正妻の地位を奪った。紫の上は戦いから追い落とされたことになる。

これに対して、重婚禁止法は決して空文化しておらず、守られていたと考えるのが法律節である。この説によれば、一人の夫に複数いるように見える妻たちは、一人の法的な「妻(さい)」と、そうではない事実婚の「妾(しょう)」たちなのだという。だが「妻」が法律に守られていて、別れる時は離婚の手続きをしないといけないのに対して、「妾」は愛だけの関係だ。やがて自然消滅ということもある。

法律説によれば、光源氏の正妻は、まず葵の上であった。そしてその死後、正妻の座は長く空席となった。そこにやってきたのが、女三の宮である。紫の上は、生涯「妾」であった。法に守られない紫の上は、夫との危うい絆である愛情に、ただひたすらすがるしかない。正妻の「権力」に対する、「純愛」。「源氏物語」は紫の上をつうじて、そうした愛の形を描いているというのだ。

・・議論は沸騰したまま収まっていない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます