2月19日(水)、東京国立博物館で「クリーブランド美術館展-名画でたどる日本の美ー」を鑑賞。その後、第3水曜・65歳以上無料の「都美術館」に回り、美術館のハシゴをしてきた。

2月19日(水)、東京国立博物館で「クリーブランド美術館展-名画でたどる日本の美ー」を鑑賞。その後、第3水曜・65歳以上無料の「都美術館」に回り、美術館のハシゴをしてきた。

このクリーグランド美術館の何たるかを私は全く知らなかった。展示室に入って学んだことは、シカゴにあるこの美術館が、アメリカで屈指の規模と質を誇る美術館で、2013年6月に新たに日本ギャラリーを開設し、今回の展覧会はそれを記念しての開催だということ。同館のコレクションより、平安時代から明治時代に至る日本絵画は40件が紹介されている。2月23日の展示最終日が間近とあって、館内は相当混んでいた。最前列での進行は牛歩の歩み。遅々として進まないが、頑張って最前列の鑑賞を通したので、2時間も掛かってしまった。

章立ては

第1章 神・仏・人

第2章 花鳥風月

第3章 山水

第4章 物語世界

と、日本の絵画が描いてきた、伝統的な世界が展開される。

第1章での「地蔵菩薩像」や「薬師如来十二神将像」・「文殊菩薩および眷属像」など、鎌倉時代~13・14世紀の作になるこれらの作品は、海外流失されていなければ、重要文化財等に指定されたのではないだろうか。色彩が鮮明で、非常に保存状態が良いこと知る。

あの「二河白道図」の前で足が止まった。以前にも観たこの構図。隣接の解説図で「二河・・」の配置図の詳しい説明がつけられていて、極楽浄土へ至る道の狭さを再認識する。

「福富草紙絵巻」を特に面白く観た。この日は家人と隣合わせでの鑑賞。かな交じり文を読んで解説も付け加えてくれた。放屁の芸で財を成した高向秀武。それをまねようとして醜態を演じた福富。そんな夫に噛みつく福富の妻。これが室町時代・15世紀の作と知って、こんなにもユーモラスな絵巻が制作されていたことに吃驚し、何故か嬉しくなった。

第3章の山水では狩野秀頼「四季山水図」の水墨画の世界が私好みだ。

(二河白道図) (四季山水図 夏)

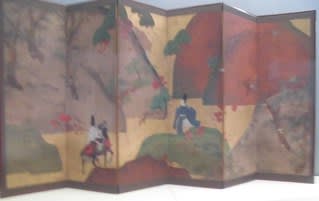

第4章の物語世界の中心に登場するのは「伊勢物語」。間もなく読み合わせが始まる「伊勢物語」のイメージ作りに最適の展示だった。「住吉の浜」「佐野渡図」「禊図」「蔦の細道図屏風」「燕子花図屏風」の5点が展示されていた。

特に「蔦・・・」はこれと同じ構図の、違う作品が本館にも展示されているとのことで、その両者を比べようと、図録購入の上、本館に行った。こちらは撮影可。以下に両作品をスキャンしたものと当日撮影にものを配置する。何方が良いか。家人と私の好みは東博。この時は趣味が一致した。

(今回展示の「蔦の細道」)

(東京国立博物館所蔵の「「蔦の細道」)

(本館で撮影したもの)