私たちが蓼科の別荘を購入してから21年になった。以来幾度となくこの地を訪れ、蓼科や八ヶ岳山麓に遊んだ。その美しく豊かな自然に接しながら、今から5000年前にこの地に豊饒な縄文文化が繁栄していたことは殆ど知らなかった。尖石遺跡はそうした八ヶ岳山麓の縄文文化を代表する遺跡で、八ヶ岳の西山麓の標高1080mの台地にある。八ヶ岳から諏訪湖にかけて“縄文王国”があったのだ。何度となくその近辺を通りながらこの遺跡を訪れたことはなかった。別荘を壊すことになった後に、この地を再訪したくなるものに巡り合ってしまったのも運命の皮肉か。(八ヶ岳西山麓)

私たちが蓼科の別荘を購入してから21年になった。以来幾度となくこの地を訪れ、蓼科や八ヶ岳山麓に遊んだ。その美しく豊かな自然に接しながら、今から5000年前にこの地に豊饒な縄文文化が繁栄していたことは殆ど知らなかった。尖石遺跡はそうした八ヶ岳山麓の縄文文化を代表する遺跡で、八ヶ岳の西山麓の標高1080mの台地にある。八ヶ岳から諏訪湖にかけて“縄文王国”があったのだ。何度となくその近辺を通りながらこの遺跡を訪れたことはなかった。別荘を壊すことになった後に、この地を再訪したくなるものに巡り合ってしまったのも運命の皮肉か。(八ヶ岳西山麓)

(赤い印が縄文遺跡の発見された場所。諏訪湖を中心に東に広がる)

「尖石縄文考古館」には、尖石遺跡発掘上の伝説的人物・宮坂英弌氏が詳しく紹介されている。彼によって発掘調査が行われ、多数の竪穴住居址とともに土器や石器が発見され、中部山岳地帯の高原地に繁栄した縄文時代中期の文化と集落が明らかにされた。遺跡の南斜面には三角錐状の、「とがりいし」と呼ばれ石も発掘され、縄文人が石器を研いだものと推定され、遺跡の名前の基となった。(写真:宮坂氏を讃える掲示)

「尖石縄文考古館」には、尖石遺跡発掘上の伝説的人物・宮坂英弌氏が詳しく紹介されている。彼によって発掘調査が行われ、多数の竪穴住居址とともに土器や石器が発見され、中部山岳地帯の高原地に繁栄した縄文時代中期の文化と集落が明らかにされた。遺跡の南斜面には三角錐状の、「とがりいし」と呼ばれ石も発掘され、縄文人が石器を研いだものと推定され、遺跡の名前の基となった。(写真:宮坂氏を讃える掲示)

その尖石遺跡を代表する土器が、右写真に見る如く、高さ19.5cmの深鉢型土器で、縄文が付けられていて完全な形で発掘された。考古館は写真撮影が可で、その撮影したものの幾つかを以下に掲示。

その尖石遺跡を代表する土器が、右写真に見る如く、高さ19.5cmの深鉢型土器で、縄文が付けられていて完全な形で発掘された。考古館は写真撮影が可で、その撮影したものの幾つかを以下に掲示。

(この土器も”ビーナス”と同時に国宝指定)

(『縄文に学ぶ』より焼町土器) (『縄文に学ぶ』より曽利式土器) しかし、何といってもこの考古館の花形は、我が国最初の、縄文時代の国宝土偶「縄文のビーナス」と「仮面の女神」。(写真右:館内で撮影したもの)

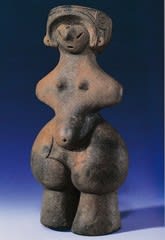

しかし、何といってもこの考古館の花形は、我が国最初の、縄文時代の国宝土偶「縄文のビーナス」と「仮面の女神」。(写真右:館内で撮影したもの)

「縄文のビーナス」は、尖石遺跡から西へ5kmの地点にある棚畑遺跡から出土した。小さい顔・妊婦を表す腹部・大きく安定感のある腰と尻・太い足でしっかりと立っている身長27cmの土偶。親しみを感じる土偶だ。(写真下:『縄文を学ぶ』より)

第一発見者は、主婦で諏訪地方の遺跡発掘調査に参加していた関喜子さん。彼女は回顧談のなかで「・・・竹ベラでわずかに出ていた部分を堀り始めました。土器片だと思ったのですが、少しずつ形が現れ土偶と分かりびっくり。胸をどきどきさせながら調査員の人と丁寧 に堀り、やがて見たこともない大きな土偶が完全な形で姿を現したときは、経験したことのない感激でした。もう夕暮れ時刻だった。4000年余の眠りから覚めた土偶を、西に傾いた太陽が、スポットライトのように照らしていた。廃土の山にはイヌタデが真っ赤に燃えていた。こんな歌ができた。

第一発見者は、主婦で諏訪地方の遺跡発掘調査に参加していた関喜子さん。彼女は回顧談のなかで「・・・竹ベラでわずかに出ていた部分を堀り始めました。土器片だと思ったのですが、少しずつ形が現れ土偶と分かりびっくり。胸をどきどきさせながら調査員の人と丁寧 に堀り、やがて見たこともない大きな土偶が完全な形で姿を現したときは、経験したことのない感激でした。もう夕暮れ時刻だった。4000年余の眠りから覚めた土偶を、西に傾いた太陽が、スポットライトのように照らしていた。廃土の山にはイヌタデが真っ赤に燃えていた。こんな歌ができた。

≪掘り進み膨らむ胸に触れしとき わが血土偶に流るる覚ゆ≫」と語っている。1986年9月8日 夕暮のことだった。(写真3:このような状態で出土した。『縄文に学ぶ』より)

この土偶はその後3回海を渡った。ニューヨーク「日本陶器の源流展」、パリ「縄文展」、イギリス大英博物館「土偶展」と。見学した世界の多くの人々の心に深い感動を与えた。2009年の「土偶展」では「仮面の女神」も展示され、8万人近い欧米各国の人びとがみつめ、縄文文化のすばらしさが世界に発信された。帰国後に東京国立博物館で「国宝土偶展」が開かれたが私は見ていなかった。