今日のブログも『奥東京湾の貝塚文化』を私なりにまとめたものである。

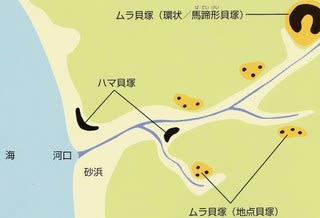

<近年、縄文時代の貝塚を、その立地と性格の違いから「ムラ貝塚」と「ハマ貝塚」の2つに類型化する動きが広まっている。ムラ貝塚とは台地上の居住地の一角に形成され、貝殻や土器・石器の道具類に加えて、獣類・魚骨などの生活残滓で形成される貝塚を指す。北区の七社神社貝塚や西ヶ原貝塚など、日本列島の大部分の貝塚がこれに相当する。

<近年、縄文時代の貝塚を、その立地と性格の違いから「ムラ貝塚」と「ハマ貝塚」の2つに類型化する動きが広まっている。ムラ貝塚とは台地上の居住地の一角に形成され、貝殻や土器・石器の道具類に加えて、獣類・魚骨などの生活残滓で形成される貝塚を指す。北区の七社神社貝塚や西ヶ原貝塚など、日本列島の大部分の貝塚がこれに相当する。

一方、ハマ貝塚とは浜辺や水域に近い低地部に形成され,層厚の割には、住居址や日常の生活に伴う遺物がほとんど見られない貝塚を指す。焚き火跡が多く含まれ、僅かに見られる出土資料には浜辺での作業に関するものが多い。ハマ貝塚は海浜部の貝類の加工に伴って形成された貝塚といえ、その代表格が中里貝塚で、伊皿子貝塚などもこれに相当する>

右上の図は本文に添えられていた概念図だが、ハマ貝塚を中里貝塚に、ムラ貝塚を七社神社貝塚と西ヶ原貝塚に重ね合わせることが出来る。この記述に出合い、私が抱いた疑問は解消した。

ここからは私の想像だが、この時代、縄文人は火や土器を使用することが出来た。採って来た貝類を直ぐに土器に入れ火を焚き、茹でたり煮たりすると貝は開けやすい。取り出した中身(むきみ)をその場で食べることもあっただろうが、大半は集落で待つ家族の為に持ち帰った。干したりしたかもしれない。持ち帰る必要のない貝の蓋は目の前に海に捨てる。その捨てられた貝殻が長い年月に層を成していったのでないかという想像。

ここからは私の想像だが、この時代、縄文人は火や土器を使用することが出来た。採って来た貝類を直ぐに土器に入れ火を焚き、茹でたり煮たりすると貝は開けやすい。取り出した中身(むきみ)をその場で食べることもあっただろうが、大半は集落で待つ家族の為に持ち帰った。干したりしたかもしれない。持ち帰る必要のない貝の蓋は目の前に海に捨てる。その捨てられた貝殻が長い年月に層を成していったのでないかという想像。

又、ハマ貝塚が形成されるためには、目の前に海面が広がっていなければならない。現在、中里貝塚の前面はJRの尾久車両地になっていて、海は遥か彼方であるが、“縄文海進”により、かつてこの地は海だった。(写真:中里貝塚周辺のイメージ風景)

<氷期の最終段階(約2万年前)以降、東京湾では地球規模の温暖化に伴い、海水面は上昇し続け、今から約6000年前(縄文時代前期)にはピークに達した。いわゆる縄文海進で、海水面は現在より3m高く、海水は内陸まで入り込み、広々とした内湾=奥東京湾が展開していた。その後、海は徐々に退いていった。今から3000年前以降は、現在の様な地形が形成された。中里貝塚が営まれた頃(縄文時代中期~後期初頭)には、北区域の東京低地には崖線近くまで海が広がっていて、その前後に干潟が形成され、奥東京湾周辺では、大規模な集落および貝塚が営まれ、豊かな縄文文化が華開いた>(写真:奥東京湾の広がりとハマ貝塚)

<氷期の最終段階(約2万年前)以降、東京湾では地球規模の温暖化に伴い、海水面は上昇し続け、今から約6000年前(縄文時代前期)にはピークに達した。いわゆる縄文海進で、海水面は現在より3m高く、海水は内陸まで入り込み、広々とした内湾=奥東京湾が展開していた。その後、海は徐々に退いていった。今から3000年前以降は、現在の様な地形が形成された。中里貝塚が営まれた頃(縄文時代中期~後期初頭)には、北区域の東京低地には崖線近くまで海が広がっていて、その前後に干潟が形成され、奥東京湾周辺では、大規模な集落および貝塚が営まれ、豊かな縄文文化が華開いた>(写真:奥東京湾の広がりとハマ貝塚)

今年の夏、私は八ヶ岳山麓の縄文文化に加え、奥東京江湾の縄文文化の一端に触れたことになったのだと、今改めて思っている。(写真;中里貝塚周辺の遺跡)

今年の夏、私は八ヶ岳山麓の縄文文化に加え、奥東京江湾の縄文文化の一端に触れたことになったのだと、今改めて思っている。(写真;中里貝塚周辺の遺跡)