駒込総社「天祖神社」の例大祭が9月10日・11日の2日間行われ、11日(日)は4年に一度の神幸祭だった。普通の年の例大祭ならば各町会は御神輿を担いで天祖神社へのお参りをする(=神輿渡御)のみだが、神幸祭の年には天祖神社の御神輿を、各町会間をリレー式で担ぐこととなる。担ぐ神輿が神社の神輿と自分の町会のそれとの二段構えとなる。

駒込総社「天祖神社」の例大祭が9月10日・11日の2日間行われ、11日(日)は4年に一度の神幸祭だった。普通の年の例大祭ならば各町会は御神輿を担いで天祖神社へのお参りをする(=神輿渡御)のみだが、神幸祭の年には天祖神社の御神輿を、各町会間をリレー式で担ぐこととなる。担ぐ神輿が神社の神輿と自分の町会のそれとの二段構えとなる。

私は富士前町会の役員となっている関係で、例大祭での役割を担うこととなり、今年も半纏の貸し出し係。富士神社の境内に設えた御神酒所で、2日間この役割を担当してきた。そのことはさて置き、今回は神幸祭について記しておきたい。

(JRなどに掲示されたポスター)

神幸祭が創設されたのは2000年(復活されたのかも知れない)で、今年が5回目となる。推定1.5トンはあろうかと思われる天祖神社の御神輿は大きい。普段は神殿脇の建物に格納され、毎月1日と15日にその扉が開いて、ガラス戸越しに姿を現す。

神幸祭が創設されたのは2000年(復活されたのかも知れない)で、今年が5回目となる。推定1.5トンはあろうかと思われる天祖神社の御神輿は大きい。普段は神殿脇の建物に格納され、毎月1日と15日にその扉が開いて、ガラス戸越しに姿を現す。

11日の神幸祭当日には、氏子や神社の青年部などが朝4時過ぎには御神輿を宝物殿から出して、神殿前に奉ったと思われる。そこまで準備が為された上で、6時30分から“発輿祭”が始まることと相なる。この日の朝6時には雨が降っていたが、私は6時10分には神殿付近に到着。そこには多くの顔見知りの人たちがいた。(写真:氏子13町会の提灯が神社入口に掲げられている)

程なく発輿祭(はつよさい?)が開始された。宮司によるお祓いと祝詞があり、氏子総代と思しき方の奉納儀式もあった。その後、神社の先頭を形成する方々の氏名と、巡幸時に持つ神器が同時に呼び上げられて整列。中には、天狗の面を着けた猿田彦の一段と高い姿もあった。(神殿前に置かれた御神輿)

程なく発輿祭(はつよさい?)が開始された。宮司によるお祓いと祝詞があり、氏子総代と思しき方の奉納儀式もあった。その後、神社の先頭を形成する方々の氏名と、巡幸時に持つ神器が同時に呼び上げられて整列。中には、天狗の面を着けた猿田彦の一段と高い姿もあった。(神殿前に置かれた御神輿)

(宮司のみならず天狗面の猿田彦の姿も)

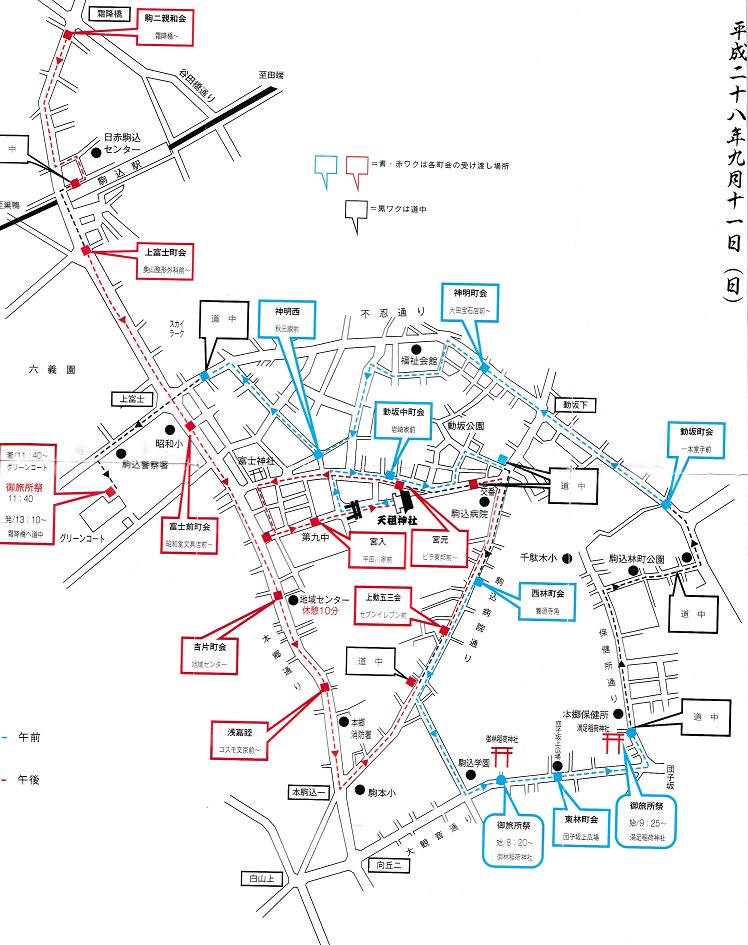

7時に境内宮出しが始まった。皆白い衣装を身にまとい、気合の入った掛け声で神輿を担ぎ境内を出ていった。町会毎に10名の担ぎ手を繰り出ているとか。実に勇壮である。神社の氏子たる町会は13町会。各町会は神輿をリレーのバトンの様に次の町会に御渡しする。決められたルートを辿り、午前中は天祖神社から文京グリーンコートまで。ここでも儀式を執り行った後昼食休憩。(境内宮出し) (渡御之図は最下段に掲示)

7時に境内宮出しが始まった。皆白い衣装を身にまとい、気合の入った掛け声で神輿を担ぎ境内を出ていった。町会毎に10名の担ぎ手を繰り出ているとか。実に勇壮である。神社の氏子たる町会は13町会。各町会は神輿をリレーのバトンの様に次の町会に御渡しする。決められたルートを辿り、午前中は天祖神社から文京グリーンコートまで。ここでも儀式を執り行った後昼食休憩。(境内宮出し) (渡御之図は最下段に掲示)

午後の出発点は豊島区の霜降橋付近の「駒二新和会」。グリーンコートから霜降橋まで長い距離がある。この間を誰がどの様に御神輿を移動させるのか?私はその実態を知らなかったので大変興味を持っていた。お神酒所での仕事が一段落したのでグリーンコートに駆けつけ、その様子を見た。正解は“台車”だった。神社発行のご案内には“道中にて霜降橋へ”と書かれていた。道中とは台車移動のことだった。町会の境の曖昧なところや、担ぎ手が少なくなって御神輿の移動が難しいところは台車が使われると聞いた。(グリーンコートでの町会長たち)

(道中はこの台車で) (若い巫女さんも登場) 午後14時40分に我が富士前町会は上富士町会から神輿を受け継ぎ、本郷通りを巡行し無事吉片町会へバトンタッチ。アンカーは宮元氏子会で、17時50分には境内宮入が始まり、最後が着輿祭で、今年の神幸祭を終了。

午後14時40分に我が富士前町会は上富士町会から神輿を受け継ぎ、本郷通りを巡行し無事吉片町会へバトンタッチ。アンカーは宮元氏子会で、17時50分には境内宮入が始まり、最後が着輿祭で、今年の神幸祭を終了。

あとは16日に予定されている大祭式祭典を残すのみとなった。(写真はいずれも富士前町会の面々)

(神幸祭渡御之図)