百段階段沿いにある各「間」の名前は、それぞれの部屋の天井や襖に画を描た絵師の名前などからのネイミングです。例えば

「草丘の間」は四季草花図を描いた磯部草丘の名前から

「清水の間」は橋本清水の名前から

「清方の間」は鏑木清方の名前から

「頂上の間」は文字通りここ雅叙園の一番高いところにあります。

私は鏑木清方以外皆知らない絵師です。お雛様の配置と「間」に描かれた絵画から、これらの「間」の中で特に印象に残ったのが「十畝(じっぽ)の間」と「漁樵(ぎょしょう)の間」と「清方(きよかた)の間」です。 百段階段を十数段昇り最初に登場するのが「十畝の間」。この「間」では藤井寺市に住む佐藤禎三郎氏のお雛様の一大コレクションが公開されています。実はこの佐藤禎三郎氏が桃の節季に、自宅を開放して催す雛祭りは30年の歴史を持ち、個人宅日本一の雛まつりで、会期中は一日一千人のファンが訪れるほどの人気だそうです。その人形たちを、佐藤さんは形式に捉われず自由な雛飾りにしつらえています。雛人形に大きな興味を抱く訳でもない私にもこの部屋の雛飾りの華麗さが伝わります。その後観た他の間と比較しても、一番印象が強い雛飾りでした。(右上の写真:図録より十畝の間)

百段階段を十数段昇り最初に登場するのが「十畝の間」。この「間」では藤井寺市に住む佐藤禎三郎氏のお雛様の一大コレクションが公開されています。実はこの佐藤禎三郎氏が桃の節季に、自宅を開放して催す雛祭りは30年の歴史を持ち、個人宅日本一の雛まつりで、会期中は一日一千人のファンが訪れるほどの人気だそうです。その人形たちを、佐藤さんは形式に捉われず自由な雛飾りにしつらえています。雛人形に大きな興味を抱く訳でもない私にもこの部屋の雛飾りの華麗さが伝わります。その後観た他の間と比較しても、一番印象が強い雛飾りでした。(右上の写真:図録より十畝の間)

お雛様だけでなく、この部屋の装飾も見事です。天井には襖仕立ての鏡板に荒木十畝による四季の花鳥画が描かれているのです。 「漁樵の間」に飾られているのは京の雛文化を伝える朝廷や公家、大名家のお雛様。室内を見渡すと、格天井には菊池華秋原画の四季草花図が、欄間には尾竹竹坡原画の五節句が極彩色に浮彫りされています。(写真:図録より 漁樵の間)

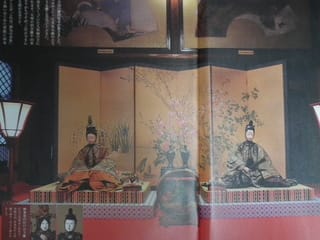

「漁樵の間」に飾られているのは京の雛文化を伝える朝廷や公家、大名家のお雛様。室内を見渡すと、格天井には菊池華秋原画の四季草花図が、欄間には尾竹竹坡原画の五節句が極彩色に浮彫りされています。(写真:図録より 漁樵の間)  「清方の間」には昨年発見された、身の丈74cm、重さ6Kgという日本最大級の古今さまが展示され、欄間の四季風俗美人画が清方の筆になります。(図録より 清方の間の古今さま)

「清方の間」には昨年発見された、身の丈74cm、重さ6Kgという日本最大級の古今さまが展示され、欄間の四季風俗美人画が清方の筆になります。(図録より 清方の間の古今さま)

全ての「間」を観終わって、今回の「百段雛まつり」の展示が、単にお雛様の展示だけではでなく、雛人形から派生した、例えば嵯峨人形や御所人形、「天神さん」や「饅頭喰い」人形など、過去に誕生した日本の、数々の人形文化の一大展示でもある事に気づかされました。

3月3日雛祭り。 2月29日(水)に行くはずだった目黒雅叙園「百段雛まつり」へは、雪の為延期した結果、一昨日の3月3日(土)、丁度雛祭りの日に出掛ける事と相成りました。入場料は1500円(前売り1200円)のところ、朝日新聞販売店の抽選に当たり2枚を無料でゲット。定年後の過ごし方の一つとして、マメに懸賞や抽選に応募している結果です。

2月29日(水)に行くはずだった目黒雅叙園「百段雛まつり」へは、雪の為延期した結果、一昨日の3月3日(土)、丁度雛祭りの日に出掛ける事と相成りました。入場料は1500円(前売り1200円)のところ、朝日新聞販売店の抽選に当たり2枚を無料でゲット。定年後の過ごし方の一つとして、マメに懸賞や抽選に応募している結果です。

雛祭りの土曜日、夜来の雨も上がり絶好の行楽日和とあってか雅叙園は凄い人で賑わっています。見学の最後尾に並んだのが10時50分、会場へのエレベータ乗車まで30分は待たされました。

さて初めて昇る百段階段ですが、この名称は通称で、かっての目黒雅叙園3号館にあたり、ここに現存する唯一の木造建築なのです。

さて初めて昇る百段階段ですが、この名称は通称で、かっての目黒雅叙園3号館にあたり、ここに現存する唯一の木造建築なのです。

1931年(昭和6年)、目黒の「夕陽の丘」と呼ばれていた一帯を入手した石川県出身の細川力蔵は目黒雅叙園の建設を開始します。建築のために、大工、左官、建具師、庭師、絵師などの職人が腕を振るいました。母から聞いた話では、私の父もこの建築に、大工として参加したことがあったとか。

目黒川沿いの広大な土地に次々に特徴ある木造建物が建築され、7号館まで出来上がったそうです。その建物群のうち唯一残るのが3号館で、山裾の傾斜をそのまま生かし、ケヤキ材で作られた階段廊下は、その数九十九段とか。実際歩いてみるとその通りで百段には一段足りませんが、通称「百段階段」と呼ばれるようになりました。 階段を十数段ほど昇る毎に右手に「間」と呼ばれる部屋が現れます。下から順に「十畝(じっぽ)の間」「漁樵(ぎょしょう)の間」「草丘の間」「清水(せいすい)の間」「星光の間」「清方の間」「頂上の間」と続きます。昭和10年4月からは料亭としての営業が開始され、この各「間」で食事が給され、宴が催されたとは、当日説明員の方が誇らしげに語っていた話です。その各「間」を利用して現在はお雛様が飾られているのです。(写真:図録より 百段階段)

階段を十数段ほど昇る毎に右手に「間」と呼ばれる部屋が現れます。下から順に「十畝(じっぽ)の間」「漁樵(ぎょしょう)の間」「草丘の間」「清水(せいすい)の間」「星光の間」「清方の間」「頂上の間」と続きます。昭和10年4月からは料亭としての営業が開始され、この各「間」で食事が給され、宴が催されたとは、当日説明員の方が誇らしげに語っていた話です。その各「間」を利用して現在はお雛様が飾られているのです。(写真:図録より 百段階段)

私の生家はここから徒数数分の距離。両親は地元のここで披露宴を挙げたそうです。また偶然なことに家人の両親の披露宴もここ目黒雅叙園だったとの事。一昨日の会話の中に登場して来て思い出しまし。何かと縁のあった雅叙園の百段階段を、家人とふたり初めて昇ったのでした。肝心のお雛様については次回ブログで。

今週初めの2日間、僅かながら食べ物作りに関わりました。

2月27日(月)、家人の友人のTさんと私たちの合計3人で、我が家で味噌作りをしました。冬の恒例行事の一つです。朝10時30分の開始、16時30分には全ての作業が終了。何時もより短時間で、両家合計22Kgの味噌の仕込みが終了。味噌作りの工程はかってブログ(2010・3・02)に書きましたので、今回は原価計算について記します。

味噌作りに必要な主なものは次の3点です。

大豆(高畠産秘伝豆)6Kg 4800円

麹(菜々穂農場より)6Kg 12000円

塩(沖縄産) 4・5Kg 1400円

合計して17200円で22kgの味噌前段階の完成です。1Kg当たり約800円弱のお値段。これを高いと見るか否か、見解の分かれるところですが、有機味噌としては安いのではないかと考えています。

家人がその味噌作りをお教えした家数は6件ほどに及び、多くの方は「文京鍬の会」に加入し、鈴木久二郎さん主宰の”菜々穂”農場から大豆と麹を購入しています。どなたもこの時期に味噌作りをしている事でしょう。

密封したこのプレ味噌は来年まで、1年間の眠りにつきます。来年の今頃開封し、全く変身した姿に”再会”し、モロキュウで味噌の出来具合を味わうのが楽しみです。

その翌日の2月28日(火)には申し込んでおいた「蕎麦打ち体験」が、駒込地域活動センターで開かれ、福寿会会長Kさんと参加して来ました。私はこれには2回目の参加です。その一部始終は以前ブログ(2011・11・09)に書きましたから省略することにしますが、蕎麦打ちにほんの少し慣れて来た感じで、蕎麦切りは上手くなりました。自分で言うのもなんですが、同じ太さの、細目に切れました。

参加費は2500円で、7人前ほどの蕎麦がお持ちかえりで、夕食時にその半分を食しました。初めての時のソバより美味しく感じられ、良質の蕎麦粉を使用しているのか、特に蕎麦湯が美味で、珍しく家人から「焼酎の蕎麦湯割りを作ってみたら」との声も掛かり、こちらは更に美味しく飲みました。蕎麦打ち後の楽しみが食べかつ飲むの二重になりました。