『壽三升景清』の第二幕第二場が都六波羅大牢の場で、演目〔景清〕からの演出。

『壽三升景清』の第二幕第二場が都六波羅大牢の場で、演目〔景清〕からの演出。

六波羅にある大牢は、自ら縄にかかって捕えられた景清の牢破りを防止するために、堅牢に造られていて、力持ちの景清でもこれを破る事は叶わない。その景清がなぜ自ら縄にかかったのか、源氏の武者たちが連日尋問を重ねるも、当の景清は一切口を開かないのである。今日もその景清の口を開かせようと、仁田四朗(友右衛門)や梶原源太らがやってくる。源氏の面々にとっても、観衆(私もその一人だが)にも、それが謎として提示される。ミステリー好きの私には、ここからの展開が見どころとなった。

景清を訪ね来た、傾城阿古屋と、二人の間でなした一子人丸が拷問される寸前に代官筆頭職の秩父庄司重忠(獅童)が入って来る。ひとりとなった重忠は、源平の立場をはなれ、男と男の話し合いがしたいと申しでる。この重忠の言葉に感じ入った景清は、固く閉ざした口を開き、進んで牢に入った理由を明かすのであった。

その理由とは、数多の源氏武将がたった一人の景清の処遇をどうすることもできず、右往左往する様を世間に知らせ、源氏に日本を治める力がないことを知らしめるためだと・・・。(写真:新橋演舞場正面に飾られた羽子板) 海老蔵と獅童、両花形役者による対決・問答がこの芝居の最大の見せ場。両雄あい譲らずの掛け合いに惚れ惚れする。平家再興を志し、源氏を滅ぼすという大望の前にかたくなだった景清は、重忠との再三の問答により、自分が歴史の敗者であることを悟り、その恨みの思いを捨てることを約束するまでに心境変化。やがて、理想の英雄となった景清は、見事に堅固な牢を破り、自ら赴く先は解脱の世界と言い放ち、何処へか去っていく。

海老蔵と獅童、両花形役者による対決・問答がこの芝居の最大の見せ場。両雄あい譲らずの掛け合いに惚れ惚れする。平家再興を志し、源氏を滅ぼすという大望の前にかたくなだった景清は、重忠との再三の問答により、自分が歴史の敗者であることを悟り、その恨みの思いを捨てることを約束するまでに心境変化。やがて、理想の英雄となった景清は、見事に堅固な牢を破り、自ら赴く先は解脱の世界と言い放ち、何処へか去っていく。

ここまでが、末期を迎えた景清が見た夢幻の世界だったのだろう。

大詰は〔解脱〕より。

解脱の世界を目指す景清を吉祥天(芝雀)・摩利支天(獅童)・日天らが天女を従えて出現し、景清は天人たちと舞い、天人に囲まれながら、解脱の境地に至ることが予感される。、舞台下から見ていると、舞台上の三升席で見物する観衆も、景清を見送る人々に見えてくるのであった。更に歌舞伎初めての試みだそうだが、津軽三味線(上妻宏光ら)の演奏の、ひときは強く響く音とともに幕。(写真:国立国会図書館蔵「東海道五十三次之内 宮 景清」)

(観劇後いりいろ調べたり家人に聞いてみたりした。「平家物語」では一場面しか登場しないのに何故景清伝説が生まれたのか?彼の面目は壇の浦合戦以降の残党の意地を見せた抵抗ぶりが、別本では知盛の遺児知忠に随いて戦う場面もあるが、そこでも景清は無事落ち延びたことになっている)

『壽三升景清』の発端場面は、岩清水八幡宮

『壽三升景清』の発端場面は、岩清水八幡宮

壇ノ浦合戦のあと、源氏を率いた源範頼(市村家橘)たちは、戦いは大勝利とあって、あの岩清水八幡宮で、平家の残党恐るるに足らずと浮かれ調子。

一方、ある洞窟に潜んでいる景清は、源氏全盛の世を嘆き、末期の夢として、自らが無敵の英雄として活躍する姿を見ながら、今まさに最期のときを迎えようとしている。その場面で、”心”と書かれた幕が下りくる。すかさずイヤホンガイドからは、「この心という文字の幕が下りますと、これ以降の舞台は、景清の心象風景ということになります」との説明が入り、成程と合点した。

発端の場面が、岩清水八幡宮とは帰宅してから知ったことであるが、最近行ったことのある場所が、そんな風に登場してくると、何か嬉しくなる反面、「サライ」にはそんなことは書いてなかったなとも思うが、これはフィクションなのだと思い返す。(写真:香川県立ミュージアム蔵:「源平合戦図屏風」より、屋島の合戦で、馬に跨り扇の的を射落とす那須与一。その上に”錣引”の景清)

景清の心象風景というか願望というか、最初に活躍するのが、中国は魏の武将張遼の館にたった一騎で攻め込む関羽となった景清。演目『関羽』からの演出で、魏の兵士を蹴散らし、赤兎馬に跨り花道から消えてゆく海老蔵に大きな拍手とともに、”成田屋”の掛け声。ここで幕間30分で昼食。今回も「銀河プラザ」で買い込んだお弁当を食する。桟敷席はお茶が用意され、腰かけて食事出来る事がとても有難い。

序幕は演目『鎌髭』に由来する、山崎の里鍛冶屋の場。

昨年5月、南座で復活した『鎌髭』の台本をさらに練り上げての上演だそうで、鍛冶屋に身をやつす三俣谷四朗国俊(左團次)や猪熊入道(獅童)たちは、景清を罠に掛けて討ち取ろと待ち構えている。そこへ六部に身をやつした修行僧怪鉄すなわち景清が現れる。この両者の肚の探り合いが面白い。

景清の髭を剃ると偽っわって大鎌でその首を掻こうとする、いわゆる「鎌髭」の趣向の見せ所。その後大酒を食らうも全く酔わず、何故か自ら進んで縄に捕えられる景清。猪熊に引かれて花道を去るのだが、意気揚々と引かれていく景清の方が、獅童演じる猪熊より立派に見えるという演出。ここで獅童「道化役は慣れてないので・・・」と語り場内爆笑。豪放磊落で力持ちの景清が見事に表現されている。捕えられ牢屋に入れられてからの様子は次回ブログで。

大相撲なら『満員御礼』の垂れ幕が下がったところ。ここ新橋演舞場は大入りで、開演前から”平常幕”は上がり、その奥には大きな海老が描かれた、新年に相応しい幕が掛かっていた。新春花形歌舞伎は、市川海老蔵の登場である。出し物は「通し狂言 壽(ことほいで)三升景清」。1月5日(日)、頂いた桟敷席チケットでの観劇。新年早々に有難いことである。

大相撲なら『満員御礼』の垂れ幕が下がったところ。ここ新橋演舞場は大入りで、開演前から”平常幕”は上がり、その奥には大きな海老が描かれた、新年に相応しい幕が掛かっていた。新春花形歌舞伎は、市川海老蔵の登場である。出し物は「通し狂言 壽(ことほいで)三升景清」。1月5日(日)、頂いた桟敷席チケットでの観劇。新年早々に有難いことである。

(東京新聞より:「陽のヒーローと陰のヒーローを並立させてこそ歌舞伎十八番」と語る海老蔵)

海老蔵演じるのは、”悪七兵衛”の異名を取った平家の、無敵の武将・平景清。壇ノ浦で平家が滅んだ後もしぶとく生き残り、源氏の大将・源頼朝暗殺を37回も企て、最後は絶食死したと伝えられる”反逆の英雄”だ。

私がこの2年間に学んだ『平家物語』では、[鶏合 壇浦合戦]の段に”・・・上総悪七兵衛すヽみ出て申けるは、「坂東武者は、馬のうえでこそ口はきゝ候とも、ふないくさには、いつ調練し候べき。うを(=魚)の木にのぼッたるでこそ候はんずれ。一ゝにとって海につけ候はん」とぞ申たる。・・・”と、たった一ヶ所に登場し、勇ましいことを語るのみであった。那須与一や梶原源太たちの様な華々しい活躍は一切書かれていないのである・・・。何故陰のヒーローたり得たのだろうか?

実は、初代、二・四代目の團十郎が初演し、七代目が家の芸に制定した「歌舞伎十八番」には、『関羽』・『景清』・『鎌髭』・『解脱』の四演目に景清は登場するそうである。海老蔵は数年前に今回の通し狂言を構想し、その四作品を合体させた新たな物語を創作したのであった。この通し狂言は、言わば、プロデュースが海老蔵で、主演も海老蔵というわけで、その團十郎家の家紋三升の二文字を冠し、”三升景清”と名づけたのであろう。

舞台はどうか。最終場面一つ前では、巨大な鏡餅の上に仁王立ちし、これまた巨大な海老を持ち上げる形を取る景清。その上に升が三つ、大向うが唸った。大詰では舞台上に客席[三升席]が設けられるといった新趣向まで登場し、華やかにも目出度く物語は終演を迎えるのだ。今後海老蔵の十八番でなるであろうこの物語のディーテルは次回のブログで。

”博物館に初もうで”のキャッチフレーズに惹かれたわけではないが、1月3日(金)に東京国立博物館に出掛けてきた。ここは毎年、新年に相応しい、国宝「松林図屛風」をはじめとする名品や国宝の特別公開と、えとの特集の他、和太鼓や獅子舞などの伝統芸能が演じられる。昨年までは大学駅伝の観戦で箱根に出掛けることが多く、三が日にここへ足を運ぶ事はなかったが、今年のお正月は地元巡りが多くなっている。それに折角購入したパスポート、特別展は6回に制限されているが、他の機会にはいつでも入館可。やや”元取り主義”の精神でもある。

”博物館に初もうで”のキャッチフレーズに惹かれたわけではないが、1月3日(金)に東京国立博物館に出掛けてきた。ここは毎年、新年に相応しい、国宝「松林図屛風」をはじめとする名品や国宝の特別公開と、えとの特集の他、和太鼓や獅子舞などの伝統芸能が演じられる。昨年までは大学駅伝の観戦で箱根に出掛けることが多く、三が日にここへ足を運ぶ事はなかったが、今年のお正月は地元巡りが多くなっている。それに折角購入したパスポート、特別展は6回に制限されているが、他の機会にはいつでも入館可。やや”元取り主義”の精神でもある。

到着すると、本館前では丁度、獅子舞と古式ゆかしい萬歳が行われていた。凄い人で、撮影は旨くいかなったが、久し振りに見る獅子舞に正月気分を感じながら、本館へ。 ここは、フラッシュさえ焚かなければ、国宝や重要文化財でも撮影可の作品が多数ある事が有難い。まずは、国宝「松林図屏風」を鑑賞。長谷川等伯筆になる水墨画の名品。以前のブログにも書いたが、某美術館での特別展では”押すな押すな”の大盛況であったが、この新春特別展へは左程の人出はなく、椅子に腰かけての鑑賞が可能。前面に人が途切れたときには撮影も出来た。じっと眺めると、松林の向うに海が見え、樹木を渡る風も感じられるそうだが・・・。(写真:「松林図屏風」左隻)

ここは、フラッシュさえ焚かなければ、国宝や重要文化財でも撮影可の作品が多数ある事が有難い。まずは、国宝「松林図屏風」を鑑賞。長谷川等伯筆になる水墨画の名品。以前のブログにも書いたが、某美術館での特別展では”押すな押すな”の大盛況であったが、この新春特別展へは左程の人出はなく、椅子に腰かけての鑑賞が可能。前面に人が途切れたときには撮影も出来た。じっと眺めると、松林の向うに海が見え、樹木を渡る風も感じられるそうだが・・・。(写真:「松林図屏風」左隻)

(「松林図屏風」右隻)

続いてしっかりと観たのが、2014年の干支にちなんだ、馬に関連した絵画と彫刻。馬は特に古来有難い動物。その馬に因んだ作品には明るさが漂う。

最後に仏像様を鑑賞・撮影してここを後にした。

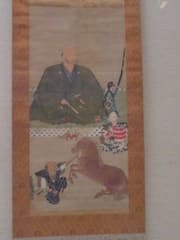

(三菜馬) (伝名和長年像)

(加菜馬) (不動明王立像)

1月2日(木)の昨日も良い天気で、比較的暖かかった。この一日の様子。

朝は朝湯へ。8時前に鶴の湯の前に到着すると、既に5・6人が開店を待っている。8時に10人以上の人とともに入店。今日が鶴の湯の最後の日。最初にして最後の朝湯である。番台で料金100円を払うと、記念のタオルが配られた。その心配りを感謝。薬湯にゆったりと浸かり富士の絵を心に刻んだ。帰り際、番台の女将に「長いことお疲れ様でした。お世話になりました」と挨拶。「こちらこそ有難うございました」とニコヤカな表情。

午後まで箱根駅伝をテレビ観戦。昨年、文京区の「箱根強羅荘」も営業を終えていたので、今年は箱根には足を運ばず、自宅での観戦。ただ困ったことにスタート時刻が朝風呂開店の時刻と重なったので、録画。これだとコマーシュル部分を飛ばせるので、実際の到着後10数分で、録画を観終えられた。贔屓校東洋大学が往路優勝で大満足。

午後2時10分、かねてから考えていた「谷中七福神」巡りに出発。その7つがどの寺を指すのか詳しくは知らなかったが、ネットで調べると、7つのうち4つまでがかって出掛けたことのあるお寺。七福神とは知らなかっただけだった。スタートに選んだ、自宅から一番近い寺が、あの「赤紙仁王尊」の東覚寺。ゴールが不忍池にある弁天様。どちらも谷中にあるとは思えないが、そこは深く考えず、江戸最古の七福神を次の様にお参りしてきた。

東覚寺(福禄寿)⇒青雲寺(恵比寿)⇒修性院(布袋尊)⇒長安寺(寿老人)⇒天王寺(毘沙門天)⇒護国院(大黒天)⇒弁天堂(弁財天)

どこのお寺も多くの人出で賑わっていた。次のお寺への道を迷わない。七福神巡りの紙を持つ人の流れに従えばよいのだ。初めて行ったお寺で、特に気に入ったお寺が「天王院」。門にも建物にも風情が感じられた。そこを過ぎ大黒天に向かう途中で家人はかなり疲れてきたので、珈琲店を捜すも1月2日とあって営業しているお店が少ない。ようやく珈琲店「カヤバ」に到着するもするも満席。

6番目の「大黒天」をお参り後、弁財天へ行くのを家人は躊躇ったが、私はここで止めるのは不本意。強く”完歩”を勧めた。上野高校脇の清水(しみず)坂を下る途中に茶房があった。「清水坂茶房 さえら」のコーヒーとケーキは、やや値は高いが非常に美味しかった。洒落た雰囲気のお店。

この坂を下りきったところには、銭湯「六龍鉱泉 黒湯」や「鴎外荘水月ホテル」の日帰り温泉もあり、楽しみが凝縮されているスポットだ。いずれここを訪れたい。

最後に弁財天にお参りし、都バスで上富士前へ。一筆書きで谷中七福神巡りを終えた。

(七福神の朱印)

(東覚寺)

(青雲寺)

(修性院=花の寺)

(長安寺)

(天王院)

(護国院)

(弁天堂)

(清水坂茶房 さえら)