今度は送信側のコンバータです。

周波数変換ってなかなか難しい! 2つの周波数もレベルがあるていど無いと変換できない。そのレベルが解らない!!!!っと

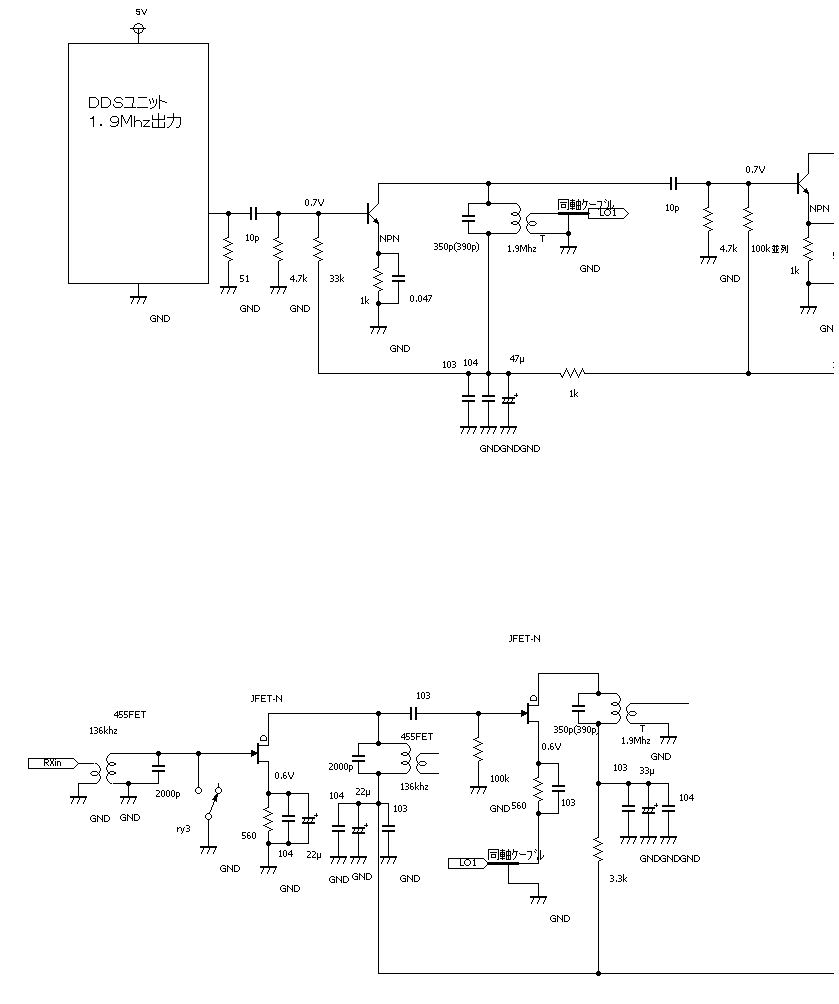

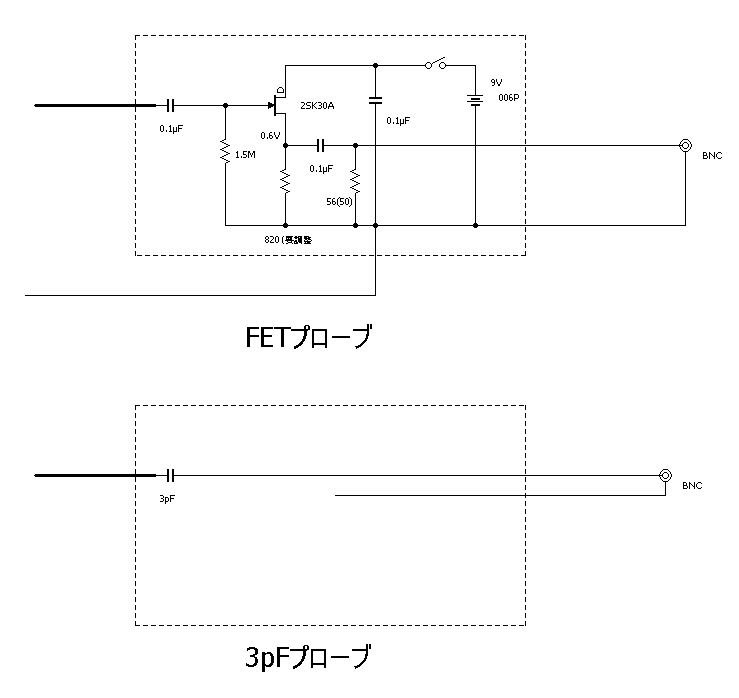

まずは回路図

受信は、24日該出ですが、1.8Mhz+136kHzで1.936Mhzに出力、そこそこの感度になりました。

送信は、1.936Mhz-1.8Mhzで136kHzを出力 回路図の上側から右側、右下までの回路です。

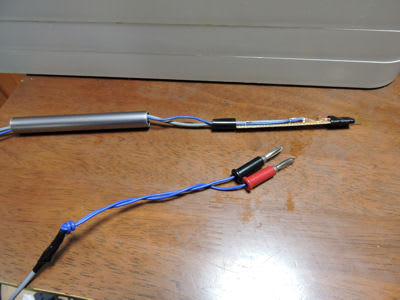

炬燵ラボで、バラックで組み立て調整⇒当然これでケースインですともさ!

FT-817NDの出力をこのダミー抵抗に接続して、信号をTXinにします。親機によって調整必要だけどね

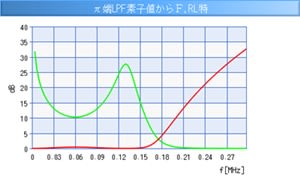

455KhzのIFTのデータがわからないとか、コアの色の意味がわかならいとか、モー大変!

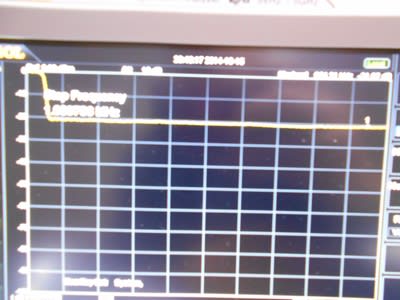

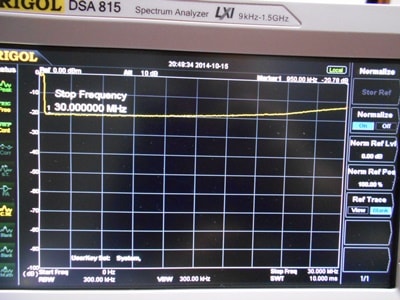

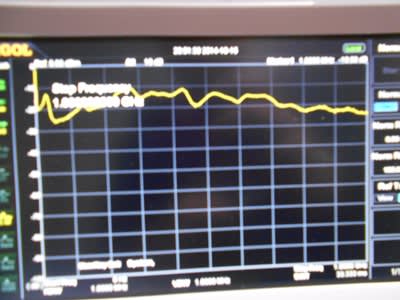

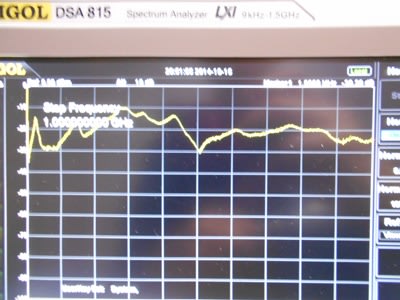

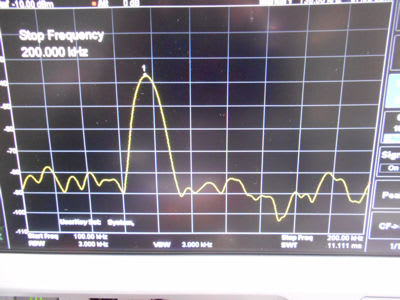

スペアナな測定結果です

2Mhzまで見ても、136Khz以外確認できません

冬休みの宿題の予定としては、電力増幅段の設計(パクリとも言う)と、作成とケースイン!