文在寅政府の手厚い雇用・福祉政策は絵に描いた餅 財源なくして政策なし

文在寅の弱者救済政策にも関わらず、格差は逆に拡大、財政赤字も膨らむ一方 Jung Yeon-je/REUTERS

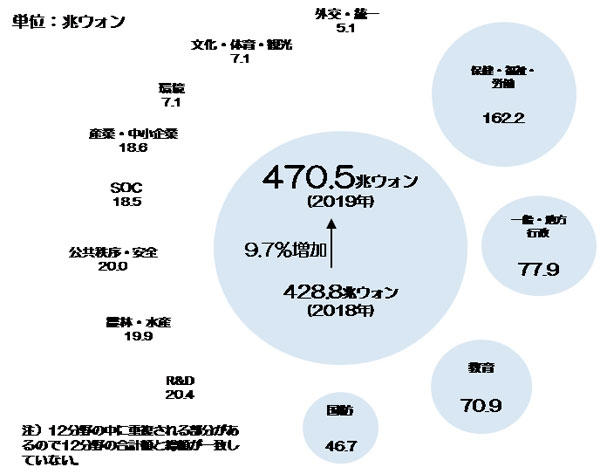

<韓国の社会保障費は前年比で14.6%増で、日本の3.3%を大きく上回る。このままでは持続不可能だ>

2017年5月10日、文在寅政府が発足してから2年が過ぎた。

文在寅政府は、家計の賃金と所得を増やすことで消費を増やし、

経済成長につなげる「所得主導成長論」に基づいて労働政策と社会保障政策に力を入れており、

国民、特に低所得層の所得を改善するための多様な対策を実施している。

まず、労働政策から見ると、2017年に6470ウォンであった最低賃金は2020年には8590ウォンに引上げられた。

また、「週52時間勤務制」を柱とする改正勤労基準法(日本の労働基準法に当たる)を施行することにより、残業時間を含めた1週間の労働時間の上限を68時間から52時間に制限した。

労働者のワーク・ライフ・バランスを実現させるとともに新しい雇用を創出するための政策である。

その具体的な内容としては、

1)健康保険が適用されていない 3大保険外診療(看病費、選択診療費、差額ベッド代)を含めた保険外診療の段階的な保険適用、

2)脆弱階層(高齢者、女性、児童、障がい者)の自己負担軽減と低所得層の自己負担上限額の引き下げ、

3)災難的医療費支出(家計の医療費支出が年間所得の 40%以上である状況)に対する支援事業の制度化及び対象者の拡大などが挙げられる。

この中でも特にポイントは国民医療費増加の主因とも言われている保険外診療(健康保険が適用されず、診療を受けたときは、患者が全額を自己負担する診療科目)を画期的に減らすことである。

文在寅ケアにより、エステや美容整形などを除くMRI検査やロボット手術など約 3,800項目の保険外診療が 2022年までに段階的に保険が適用されることになる。

また、2018年9月からは児童手当が導入された。

対象は満6歳未満の子どもを育てる所得上位10%を除外した世帯であり、子ども一人に対して月10万ウォンが支給された。

さらに今年の4月からは所得基準が廃止され、満6歳未満の子どもはすべて児童手当の対象になった。

一方、65歳以上の高齢者のうち、所得認定額が下位70%に該当する者に支給される基礎年金の最大給付額は2018年9月から月25万ウォンに引き上げられた。

韓国政府は、無年金者や低年金者を含め経済的に自立度が低い高齢者の老後所得を補完するために、2014年7月から既存の「基礎老齢年金制度」を廃止し、新しく「基礎年金制度」を導入・施行している。

財源はすべて一般会計から賄われる。

急激な政策の展開が様々な問題を起こす

このような政策が問題なく実施・定着されると所得格差は改善され、国民はより豊かな生活ができるだろう。

しかしながら、政策の効果がなかなか出てこない。

韓国統計庁が2018年11月22日に発表した「2018年7〜9月期家計動向調査(所得部門)」によると、世帯間の所得格差は過去最高水準に広がっている。

全世帯を所得により5段階に分けたデータを確認したところ、所得最下位20%世帯の1カ月平均名目所得は131.8万ウォンで前年同期に比べて7.0%も減少した。

名目所得が減少したのは3期連続のことである。

一方、所得最上位20%世帯の1カ月平均名目所得は前年同期に比べて8.8%増の973.6万ウォンと11期連続で増加した。

低所得層の所得が減少した反面、高所得層の所得は増加した結果、所得階層間の格差はさらに広がった。

韓国政府の狙いとは裏腹に所得格差が広がっている理由としては低所得層の勤労所得が大きく減少した点が挙げられる。

つまり、2018年7〜9月期における所得最下位20%世帯の勤労所得は47.9万ウォンと1年前に比べて22.6%も減少したことに比べて、所得最上位20%世帯の勤労所得は730.2万ウォンで11.3%も増加した。

所得最下位20%の勤労所得が20%以上減少したのは、統計庁が関連統計を作成し始めた2003年以降初めてのことである。

一方、韓国政府は少子化対策の一環として2012年からは無償保育制度、最近は児童手当制度を実施しているものの、まだその効果が表れていない。

韓国統計庁が2019年2月27日に発表した「2018年出生・死亡統計(暫定)」では、2018年の合計特殊出生率(一人の女性が一生に産む子供の平均数、以下、出生率)は、2017年の1.05を下回る0.98まで低下すると予想した。

出生率が1を下回ることは関連統計を発表してから初めてだ。