写真1

二年坂を歩き、まず、高台寺の塔頭圓徳院に立ち寄りました。

園徳院は高台院(北政所ねね)の守護を勤めた兄の木下家定の居館だったそうです。

門に「圓徳」とありました。

写真2

ここにも椿が咲いていましたが、よくわかんない写真です。

なんでこんな写真を撮ったんだろう…。

写真3

確か高台寺の入口だったかと思います。

写真4

茶室の写真をgoogleで画像検索してみたら、まあ、随分と洋風な建物だってことなんでしょうか。

画像検索の結果はここをクリック。

ホビットが出てきそうな可愛い茶室でした。

こういうところで、落ち着いてお茶を一服できたら楽しいでしょうね。

でも、やるなら、季節は春か秋でなくっちゃですね。

エアコンがないから、夏と冬は想像するだに恐ろしいもんがあります。

夏は狭いは暑いはで熱射病で倒れるかもしれませんねぇ

(こういう俺みたいな無粋な輩はお茶なんぞたしなめないって)

高台寺・茶室・遺芳庵

写真5

建物は開山堂だと思います。

写真6

方丈の前庭。

写真右側の枝垂桜、あと2週間遅かったら、満開だったろうになあ。

どこのお寺でも疑問に思うんですけど、勅使門から勅使が入ってくることなんてあったんでしょうか?

見事に白砂で、しかも模様までつけてあるんだから、踏むに踏めないんでは。

この模様って毎日、直すんですかね…つまんない疑問なんですが。汗

写真7

高台寺は、平成になってから本格的に拝観事業に着手したらしいです。

(新版古都巡礼京都37巻高台寺P9あたり)

お庭も平成元年に大規模に修復されたと書かれていますから

もしかしたら、昭和に発行された京都の観光案内本には高台寺って掲載されてないのかもしれませんね。

写真8

写真9

この花はなんて言う花なのかな。

googleの写真検索でもHITしません。←精度が低いという印象

園芸種なんでしょう。

低木なのかな。

ドウダンツツジじゃないよなあ。

ドウダンツツジと比べると葉っぱが立派すぎるしなあ。

で、これ、馬酔木(あしび)って言う植物らしいです。

GOOの花のサイトでお見かけしました。

むふ、これでひとつ知識が増えた。

馬酔木って漢字があるってことは、昔からある植物だってことだいね。

写真10

霊屋と開山堂を結ぶ廊下「臥龍廊」。

名前を聞いて「銀の龍の背に乗って」をみゆきファンなら思い出すはず。

↑写真上の霊屋のは秀吉と北政所をお祀りしてるところ。

特に北政所は、霊屋地下に葬られているとのことだった。

秀吉と寄り添うようにしてあげられたらなあ…と思うんだ。

ちなみに北政所を画像検索してみるとこんなんでました。

豊臣さんは徳川さんに滅ぼされてしまいましたが

北政所であった高徳院ねねさんは、徳川家康さんに大層大切にされたそうです。

太閤秀吉さんは、お馴染みの画像が検索できました。

高台寺から秀吉の祀られている豊国神社まで車で8分。1㎞ちょっと。

ねねさんは、秀吉さんのところに弔いのために足しげく通ったんでしょうね。

でも、この豊国神社も家康さんに随分と小さくされてしまったみたいで

それを為す術もなく見守るしかなかったねねさんは、つらかったんだろうなあと勝手に思ってみたりして。

さっき訪れた京都国立博物館に隣接してるみたい。

寄ってくればよかった。

写真11

随分と安普請なお茶室。

このたたずまいで重要文化財。

時雨亭と傘亭。

わび、さびって奴なんでしょう。

写真12

傘亭の前では、案内の方が色々と説明してくださりました。

説明してもらえると、いろいろと知ることができるんで楽しいです。

写真13

時雨亭と傘亭は渡り廊下でつながっています。

写真14

その昔、このお茶室があるところから、遥か大阪城あたりまで見えたそうです。

大阪城落城の際、

ねねは、炎に赤く染まった西の空をどんな思いで見つめたんでしょうか。

北政所の辞世の句は残っていないようです。

秀吉の辞世の句とされるのが

「露と落ち 露と消えにし我が身かな 浪花の事は夢のまた夢」

大意は、結局、人生は露のようなはかないものだったってことなんでしょうね。

ちなみに、上杉謙信の辞世の句が

「四十九年一睡の夢 一期の栄華一盃の酒」

栄華は、一杯の酒の酔いだなんて…切ないなあ。

どちらにしてもこの世は果かない…。

そう言えば、信長が舞った「敦盛」も

思へばこの世は常の住み家にあらず

草葉に置く白露、水に宿る月よりなほあやし

金谷に花を詠じ、榮花は先立つて無常の風に誘はるる

南楼の月を弄ぶ輩も 月に先立つて有為の雲にかくれり

人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり

一度生を享け、滅せぬもののあるべきか

これを菩提の種と思ひ定めざらんは、口惜しかりき次第ぞ

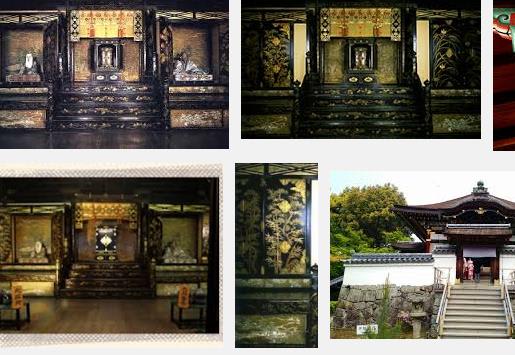

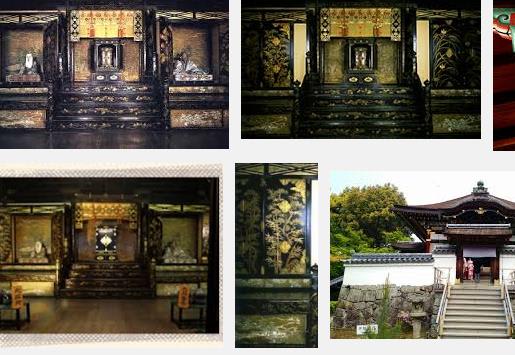

高台寺蒔絵

徳川の庇護が篤かったおかげもあるんでしょうか。

華やかな調度品。

これは拝見できなかったんですが、高台寺のリーフレットの表紙が、蒔絵の表紙。

画像検索で見ることができます。

写真15

今を盛りと咲く桜より、

今日を最後と散る桜に、

「美」と言うか、

「切なさ」と言うか

言葉にならない、 心が押しつぶされるような何かを感じてしまいます。

写真16

竹林を抜けると、高台寺の隣にある霊山観音さんが見えてきました。

さ、知恩院に歩きましょう。