11月後半になり、この連休、京都はどこも観光客でいっぱい

でも、やっぱり今年も行きます、紅葉の名所

一昨年は東福寺、去年は八幡、そして今年は山科の毘沙門堂です

山科は合唱の練習などでたまに行くのですが、観光は初めて

おとーさんと一緒なので、写真もナビも完璧なはず

地下鉄東西線は満員で、もしかしてみんな毘沙門堂へ行くんやろか ・・・と一瞬心配しましたが

・・・と一瞬心配しましたが

ほとんどが蹴上駅で下車

そっかあ、南禅寺にいかはるんやなあと 納得

で、私たちは山科駅で下車 毘沙門通を北にすすみます

この道の両側は、文字通り閑静な住宅地

風情のあるおうちが並び、お庭の手入れも行き届いています

おとーさん曰く、「相続税が大変そうや・・・・」

毘沙門堂は天台宗五箇室門跡の一つで、創建は703年、僧行基によって開かれました

お寺さんの名前は、京の七福神のひとつ、毘沙門天を祀っていることからきています

急な石段をのぼります

その上に、仁王門があり、阿吽の二天像が護っています

その奥の唐門と本殿、日光東照宮の建築に通じるといわれ、装飾が豊かです

動く襖絵の解説があるっていうんで、きいてきました

そりゃあ襖なんやから動くやろ・・・と思ったんですが、絵が動くんだって

斜め右から見るんと、斜め左から見るんとでは、長老の横の机の長さが変わったり

子供の顔の丸さが違う・・・うん、ほんまに違う

逆遠近法なんだそうです

「私も、せめてこっちからやとスマートに見えるとかやったらええのに 」というと

おとーさんが、「ほんならそっちばっかり見せるんか?それはそれで大変やで 」

」

仰せの通りやわ

宸殿にはお寺の当主へのお客さまの控室が2つあり、ひとつは当主に会えないお客さま用

その部屋の襖絵が「竹にシマヒヨドリ」と「梅にキジ」

本来なら、「竹に雀」「梅に鴬」のはずなのに、鳥が合わない

鳥が合わない→取り合わない っていうごろあわせで、お客さまに自分で気づいてもらおうという意味のある絵なんだって

説明してくれた若いお坊さんが

「京都の方は、はっきりとおっしゃらないのですが、関東からきた私には難しいです」とおっしゃってました

いや~、これは京都の方にも難しいでしょう

このお坊さんのように、境内には若いお坊さんがとても多く、全国から修行に来てはるのかなあと思いました

偶然ですが、この日は「もみじ祭り」が開催されており、平安朝(?)の衣装を来た女性が舞いを舞ってられました

そのあと撮影会みたいになってたんで、私たちもパチリ

境内にはこんな立派な枝垂桜の木が

樹齢百数十年の巨木です

春は春で、素晴らしい光景が広がるんですね

こちらは勅使門

門主の晋山式以外は開門されない開かずの門です

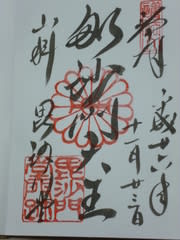

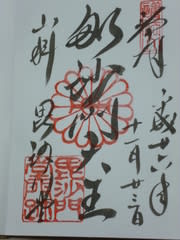

ご朱印をいただきました

こんなの、売ってました

ムカデ封じの護符です・・・これ、珍しいよね

人間に危害を与えるムカデを封じて、悪さをしないようにするためのお札です

ムカデは毘沙門天の使者 毘沙門天はインドの財宝神

毘沙門天はインドの財宝神 インドでは鉱山師なども信仰しており

インドでは鉱山師なども信仰しており 鉱山の穴の形がムカデに似ている

鉱山の穴の形がムカデに似ている

う~ん、遠大やなあ

隣の双林院にもいってきました

こちらは、毘沙門堂の塔頭、ひっそりとしていましたが、やっぱり紅葉真っ盛り

帰り道、疎水も秋色です

でも、やっぱり今年も行きます、紅葉の名所

一昨年は東福寺、去年は八幡、そして今年は山科の毘沙門堂です

山科は合唱の練習などでたまに行くのですが、観光は初めて

おとーさんと一緒なので、写真もナビも完璧なはず

地下鉄東西線は満員で、もしかしてみんな毘沙門堂へ行くんやろか

・・・と一瞬心配しましたが

・・・と一瞬心配しましたがほとんどが蹴上駅で下車

そっかあ、南禅寺にいかはるんやなあと 納得

で、私たちは山科駅で下車 毘沙門通を北にすすみます

この道の両側は、文字通り閑静な住宅地

風情のあるおうちが並び、お庭の手入れも行き届いています

おとーさん曰く、「相続税が大変そうや・・・・」

毘沙門堂は天台宗五箇室門跡の一つで、創建は703年、僧行基によって開かれました

お寺さんの名前は、京の七福神のひとつ、毘沙門天を祀っていることからきています

急な石段をのぼります

その上に、仁王門があり、阿吽の二天像が護っています

その奥の唐門と本殿、日光東照宮の建築に通じるといわれ、装飾が豊かです

動く襖絵の解説があるっていうんで、きいてきました

そりゃあ襖なんやから動くやろ・・・と思ったんですが、絵が動くんだって

斜め右から見るんと、斜め左から見るんとでは、長老の横の机の長さが変わったり

子供の顔の丸さが違う・・・うん、ほんまに違う

逆遠近法なんだそうです

「私も、せめてこっちからやとスマートに見えるとかやったらええのに 」というと

おとーさんが、「ほんならそっちばっかり見せるんか?それはそれで大変やで

」

」仰せの通りやわ

宸殿にはお寺の当主へのお客さまの控室が2つあり、ひとつは当主に会えないお客さま用

その部屋の襖絵が「竹にシマヒヨドリ」と「梅にキジ」

本来なら、「竹に雀」「梅に鴬」のはずなのに、鳥が合わない

鳥が合わない→取り合わない っていうごろあわせで、お客さまに自分で気づいてもらおうという意味のある絵なんだって

説明してくれた若いお坊さんが

「京都の方は、はっきりとおっしゃらないのですが、関東からきた私には難しいです」とおっしゃってました

いや~、これは京都の方にも難しいでしょう

このお坊さんのように、境内には若いお坊さんがとても多く、全国から修行に来てはるのかなあと思いました

偶然ですが、この日は「もみじ祭り」が開催されており、平安朝(?)の衣装を来た女性が舞いを舞ってられました

そのあと撮影会みたいになってたんで、私たちもパチリ

境内にはこんな立派な枝垂桜の木が

樹齢百数十年の巨木です

春は春で、素晴らしい光景が広がるんですね

こちらは勅使門

門主の晋山式以外は開門されない開かずの門です

ご朱印をいただきました

こんなの、売ってました

ムカデ封じの護符です・・・これ、珍しいよね

人間に危害を与えるムカデを封じて、悪さをしないようにするためのお札です

ムカデは毘沙門天の使者

毘沙門天はインドの財宝神

毘沙門天はインドの財宝神 インドでは鉱山師なども信仰しており

インドでは鉱山師なども信仰しており 鉱山の穴の形がムカデに似ている

鉱山の穴の形がムカデに似ているう~ん、遠大やなあ

隣の双林院にもいってきました

こちらは、毘沙門堂の塔頭、ひっそりとしていましたが、やっぱり紅葉真っ盛り

帰り道、疎水も秋色です