京都タワーで食品サンプル・・・・?

今、食品サンプルは、日本文化として外国人に人気なんだそうですよ

作ってみたのは5才のAちゃん

場所は2年前に改装した京都タワーの2階

「でざいんぽけっと」というお店です

京都で子供が楽しめるところはないかなあとネットで探していて発見

3才からできると書いてあったので、じゃあ行ってみようかと

できなかったら手伝えばいいや、と思ってたんですが、なんのなんの、全部自分で作ってしまいましたよ

お寿司と抹茶パフェの2種類から選べるんですが、Aちゃんは迷わず「まっちゃぱふぇ」

おいしそうだもんね

それに、抹茶パフェの作成は京都限定だそうです

初めにはさみでスポンジチョキチョキ

紙コップにインクが入っているので、スポンジほりこんでお箸でまぜまぜ

ワッフル(もちろんにせもの)に茶色のファウンデーションぬりぬり

器に抹茶色になったスポンジ並べて

このクリーム、実はボンドのようなものでちょっとかたいので、スタッフのお姉さんが助け舟

抹茶アイスや栗、お団子、ワッフル載せて

仕上げにクリームで飾り付け

最後にニスをぺたぺた

小豆ものせて、はいできあがり

約50分で完成です

ほんと、楽しかったですよ

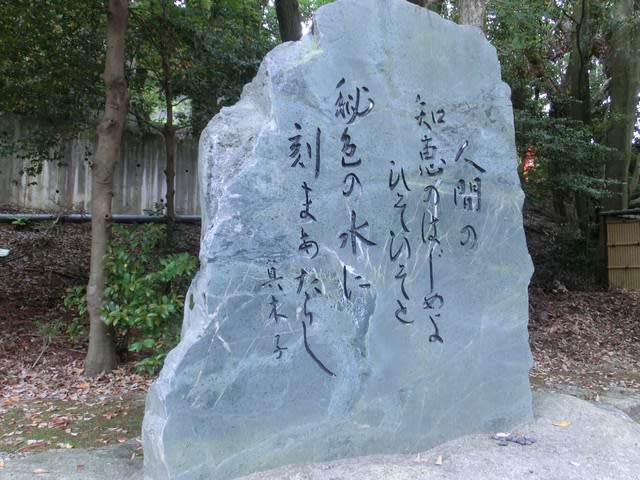

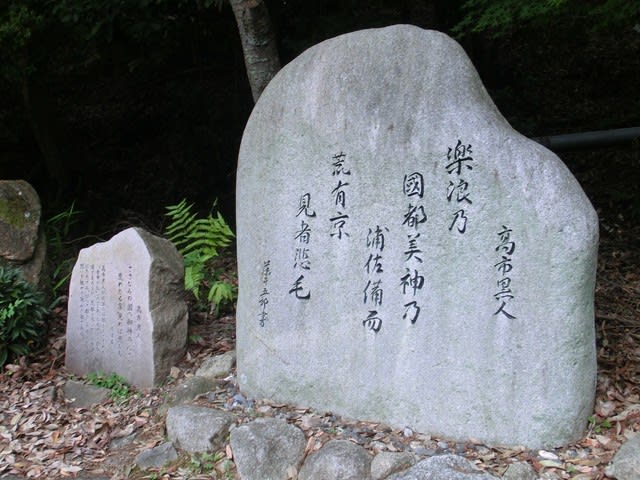

お店の外にはこんな大物がありました

京都タワー2階には、他にも体験ができるいろいろなお店があり

またゆっくり来たいなと思いました

(by おとーさん)

(by おとーさん)