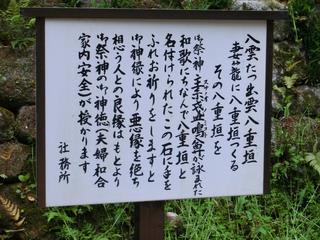

詩仙堂・八大神社を拝観したあと、案内の矢印に導かれて、金福寺へ → → →

864年創建というから、これは古いよ

元禄のころ、芭蕉がこの寺の住職を訪れ、親交を深めました

住職は、この寺の庵を芭蕉庵と名付けました

それから85年、今度は与謝蕪村が訪ねてきました

芭蕉を敬慕していた蕪村は、荒廃していた庵を再興しました

というように、有名な俳人と縁のあるお寺です

芭蕉庵です

その裏山をのぼっていくと、京都の市街地北部が一望のもとに

そして、与謝蕪村のお墓です

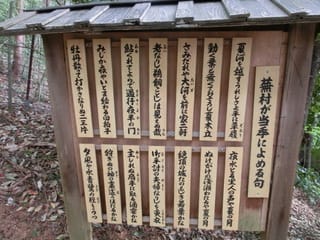

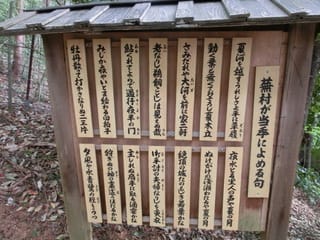

時季にあわせて、蕪村の句がいくつも紹介されています

数年前、蕪村の句を歌詞とした合唱曲を歌ったので、なんだか親しみがわきます

菜の花や月は東に日は西に

夏河を越す嬉しさよ手に草履

月天心貧しき町を通りけり

・・・・・・・・・

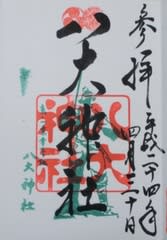

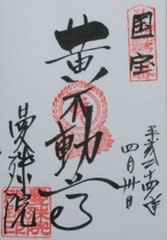

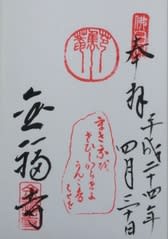

御朱印をいただきました

今日はここまでです

朝、家を出発した時は、こんなにたくさんのところを拝観できるとは思いもしませんでした

一乗寺、奥が深いですよ~

まだ見てないところもたくさんあります

また来よう

864年創建というから、これは古いよ

元禄のころ、芭蕉がこの寺の住職を訪れ、親交を深めました

住職は、この寺の庵を芭蕉庵と名付けました

それから85年、今度は与謝蕪村が訪ねてきました

芭蕉を敬慕していた蕪村は、荒廃していた庵を再興しました

というように、有名な俳人と縁のあるお寺です

芭蕉庵です

その裏山をのぼっていくと、京都の市街地北部が一望のもとに

そして、与謝蕪村のお墓です

時季にあわせて、蕪村の句がいくつも紹介されています

数年前、蕪村の句を歌詞とした合唱曲を歌ったので、なんだか親しみがわきます

菜の花や月は東に日は西に

夏河を越す嬉しさよ手に草履

月天心貧しき町を通りけり

・・・・・・・・・

御朱印をいただきました

今日はここまでです

朝、家を出発した時は、こんなにたくさんのところを拝観できるとは思いもしませんでした

一乗寺、奥が深いですよ~

まだ見てないところもたくさんあります

また来よう

いや、ちょっとちがうね

いや、ちょっとちがうね