行ってきました、京都国立博物館。

今話題の「THE ハプスブルグ」展です

平日の朝、開館直後だったので、わりとゆったり見ることができました。

土日やと、並ばなあかんのやろなあ・・・

近くに住んでてほんまによかった

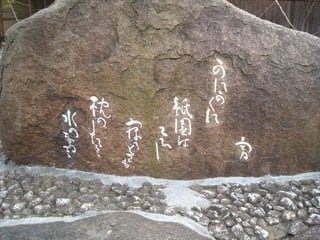

さて、国立博物館に来たもう一つの目的は、野外展示をみることです。

これまで何度も来ていながら、スルーしてたので。

石造大日如来像(平安時代) 馬町十三重石塔(鎌倉時代) 石羊(朝鮮半島の石彫像)

国立博物館のすぐ南には三十三間堂。

観光客が次々訪れています。

修学旅行か遠足か、たくさんの中高生の姿もありました。

ここはもう何度も来ているので(前回の清水寺と同じくお客さん案内コース)、今日はパス。

かわりに、その東の養源院へ。

淀君が父浅井長政の追善のために建立し、その後火災にあいましたが、徳川秀忠が伏見城の遺構を使って再建したそうです。

伏見城落城の時に切腹した鳥居元忠たちの血痕が残る廊下の板の間が、天井につかわれています。

これが有名な「血天井」

説明の女性が、長い棒で指しながら「ここが頭、ここが胴体・・・ここに手形が・・・」と教えてくれはりました。なかなかリアル。そう言われるとほんまにそうやわ

特に手形はくっきりと・・・。間違いないと思った、うん。

ここでは、俵屋宗達の杉戸絵(象がかわいい

)や狩野山楽の襖絵も見られます。

)や狩野山楽の襖絵も見られます。今日は一人旅だったので写真も自分で撮ったため、ちょっと心配・・・

あちらでも人気なんやね)、清水焼のお店をながめ、今日の京都歩きはおしまい。

あちらでも人気なんやね)、清水焼のお店をながめ、今日の京都歩きはおしまい。

と感心することばかり。

と感心することばかり。