(ロワールの森)

<三四郎の恋は片思いだったのか??>

さて、『三四郎』をこうして1場面ごと追っていくとキリがなくなる。

小説『三四郎』は田舎から出てきた青年の初恋物語で(も)あり、多くの初恋物語がそうであるように、三四郎の恋は失恋に終わる。

田舎から上京した三四郎にとって、美禰子は躍進する「東京」そのもの。聡明で、自分の考えをもち、しかも美しい。青年は出会いのときから彼女に魅了された。

三四郎を菊人形展に誘ってくれたのは、美禰子であった。

美禰子にとっては、サンドイッチを作って広田先生の引越しの手伝いに行ったのも、菊人形展に行ったのも、野々宮さんと逢えるということが大事だったのかもしれない。そう考えると、引越しの日、野々宮さんが遅く来て誰よりも早くかえろうとしたとき、「随分ね」と言い、さらにそのあと、野々宮さんを追って外で立ち話したのも、何となく納得できる。

だが、菊人形展で体調が悪くなったとき、多分、美禰子はそれまでの野々宮さんへの期待や思いに、気持ちの上で終止符を打ったのだ。……「責任を逃れたがる人だから」。

一方、三四郎が菊人形展に参加したのは、美禰子に逢いたかったからである。

それ以後も、三四郎は美禰子に逢える機会や場面があれば出かけて行った。大学の運動会を見に行ったのも、美禰子とよし子が行くと聞いたからである。そして、その帰りにうまく一緒になり、池の丘の上で二人の出会いの場面のことを語り合ったりする。

三四郎は、物事をまっすぐに見る、朴訥ですがすがしい青年であった。聡明な美禰子は、三四郎の自分への眼差し感じとる。そして、自分自身もこの青年に心ひかれていった。<<※ 美禰子を「無意識の優美な演技家」と見る立場では、美禰子が一方的に三四郎の心を捉えていっただけという見方になる>>。

だが、三四郎の美禰子への思いは、結婚という現実を考えようとしない純粋培養のような恋。美禰子が結婚の対象としてお付き合いできる相手ではなかった。

それでも、美禰子が三四郎に心を寄せたかと思われる一瞬もあった <<※ 同様に、美禰子が優美に三四郎を弄んでいるだけという見方になる>>が、そのあとすぐに、唐突に、兄の友人である男との結婚に踏み切ってしまう。

美禰子のその唐突さは、読者にはよく分からない。

だが、私は、美禰子は三四郎に心ひかれる自分に区切りをつけようとしたのではないか、と考える。

それに、結婚を決めた相手は以前からよく知っていた兄の友人で、結婚相手として信頼できる、好ましい男性だったから。

★

<雨降る樹下の二人>

美禰子の心が近寄ったと三四郎が感じたであろうシーンを、そこに到る状況は省略し、そのほんの一瞬だけ、以下、抜き出す。

二人は博物館を出た。外に出ると、雨が降っていた。

「雨の中を濡れながら、博物館前の広い原の中に立った。幸い雨は今降り出したばかりである。その上烈しくはない。

女は雨の中に立って、見回しながら、向こうの森を指さした。

『あの樹の蔭へ入りましょう』

少し待てばやみそうである。二人は大きな杉の下に入った。

雨を防ぐには都合のよくない樹である。けれども二人とも動かない。濡れても立っている。二人とも寒くなった。女が『小川さん』と言う。男は八の字を寄せて、空を見ていた顔を女の方へ向けた。

『悪くって?? さっきのこと』

『いいです』

『だって』と言いながら、寄ってきた。『私、何故だか、ああしたかったんですもの。野々宮さんに失礼するつもりじゃないんですけれども』。

女は瞳を定めて、三四郎を見た。三四郎はその瞳の中に言葉よりも深き訴えを認めた。

── 畢竟(ヒッキョウ)あなたのためにしたことじゃありませんかと、二重瞼の奥で訴えている。三四郎は、もう一遍、

『だから、いいです』と答えた。

雨はだんだんと濃くなった。雫の落ちない場所はわずかしかない。二人は段々一つ所へかたまってきた。肩と肩と擦れ合うくらいにして立ち竦んでいた。

雨の音の中で、美禰子が、

『さっきのお金をお遣いなさい』と言った。

『借りましょう。要るだけ』

『みんな、お遣いなさい』と言った」。

★

<三四郎の恋の終わり>

だが、この日からそんなに月日を経ずに、美禰子は兄の学友だった男との結婚を決めた(今なら婚約ということか)。そのことを三四郎はまだ知らない。

そのことを知らぬまま、三四郎は、ついに自分の思いを美禰子に伝える。

三四郎は学友の与次郎の不始末のために、美禰子から金を借りていた。その金を返すため、画家の原口さんのアトリエを訪ねた。情報通の与次郎から、美禰子が原口さんに絵のモデルを頼まれ、毎日、アトリエに通っていると聞いたからだ。

モデルが姿勢を保つのが苦しくなると、画家は休憩を入れる。

その休憩中、三四郎は美禰子のそばに行きお金を返そうとしたが、美禰子はここでは受け取れないと言う。それで、その日の作業が終わるのを待って、二人で表へ出た。

三四郎は少し大回りして帰ろうと誘うが、断られる。美禰子はいつもより疲れているように見えた。無言のまま二人は歩く。

「やがて、女の方から口をききだした。『今日は何か原口さんに御用がおありだったの』

『いいえ、用事はなかったんです』

『じゃ、ただ遊びにいらしったの』

『いいえ、遊びに行ったんじゃありません』

『じゃ、何でいらしったの』

三四郎はこの瞬間をとらえた。

『あなたに会いに行ったんです』

三四郎はこれで言えるだけのことを悉く言ったつもりである。すると、女はすこしも刺激に感じない。しかも、いつものごとく男を酔わせる調子で、

『お金は、あそこじゃ頂けないのよ』と言った。三四郎はがっかりした。

二人はまた無言で五六間来た。三四郎は突然口を開いた。

『本当は金を返しに行ったのじゃありません』

美禰子はしばらく返事をしなかった。やがて、静かに言った。

『お金は私も要りません。持っていらっしゃい』

三四郎は堪えられなくなった。急に、

『ただ、あなたに会いたいから行ったのです』と言って、横の女の顔を覗き込んだ。

『お金は…』

『金なんぞ…』

二人の会話は双方とも意味をなさないで、途中で切れた。」。

…… 美禰子が、画家の原口さんに用事があったのかと聞く。三四郎は、(原口さんではなく)、あなたに会いに行ったのだと答える。美禰子は、自分にお金を返却するためにわざわざ原口さんのアトリエまで出向いて来たのかと思い、あのお金は、今、自分に必要ないから、持っていてくれと言う。三四郎は「ただ、あなたに会いたいから行ったのです」とストレートにぶつけた。その言葉の意味に気づいて、美禰子は絶句する。

「それなりで、また小半町ほど来た。今度は女から話しかけた。『原口さんの絵をご覧になって、どうお思いなすって』…… 『あんまり出来が早いのでお驚きなさりゃしなくて』」 (略)

…… そして、あのやり取りになる。

「『いつから取り掛かったんです』

『本当に取り掛かったのは、ついこの間ですけれども、その前から少しずつ描いていただいていたんです』

『その前って、いつ頃からですか』

『あの服装(ナリ)で分かるでしょう』

三四郎は突然として、初めて池の周囲(マワリ)で美禰子に逢った暑い昔を思い出した。

『そら、あなた、椎の木の下にしゃがんでいらしったじぁありませんか』

『あなたは団扇をかざして、高い所に立っていた』

『あの絵のとおりでしょう』

『ええ、あの絵のとおりです』

二人は顔を見合した」。

このとき、向こうから「背のすらりと高い細面の立派な人」がやってきて、美禰子を見つけて声を掛ける。「今まで待っていたけれども、あんまり遅いから、迎えに来た」。

「『どなた』と男が聞いた。『大学の小川さん』と美禰子が答えた。男は軽く帽子を取って、向こうから挨拶した。『早く行こう。兄さんも待っている』。

好い具合に三四郎は追分へ曲がるべき横町の角に立っていた。金はとうとう返さずに別れた」。

美禰子は三四郎に、この男のことを説明しなかった。

しかし、三四郎は、自分の恋の終わりを感じていた。

★

<美禰子の事情と三四郎の事情>

やがて、三四郎は情報通の与次郎から、美禰子が結婚するらしいと聞く。

美禰子の結婚は唐突だ。美禰子が野々宮さんのことを思い切ったのは菊の秋。今は冬。

その間の事情はわからない。

だが、少しわかることもある。さきほどのアトリエの場面。画家と美禰子の雑談のやりとりの中で、美禰子は画家に、兄が結婚することになったと言った。

里見兄妹は両親はなく、一軒の家に(奉公人と)兄と二人で暮らしている。兄も既に30歳。兄が妻を迎えれば、美禰子も多少なりとも居ずらくなる。もちろん、当時、若い女性の一人暮らしは考えられなかった。

それに ……

先に、美禰子が心を寄せたかと思われる一瞬もあったが、そのあと唐突に美禰子は結婚を決めたと書いた。

美禰子は三四郎の自分への思いを感じ取り、自身も三四郎に心ひかれていた。だが、三四郎との結婚は現実には考えられない。彼の思いは純真なあこがれのようなもの。美禰子は自分の思いを抑え、自分にとっても、多分、三四郎にとっても、最善な道を選択した。

★

与次郎から美禰子が結婚するらしいと聞いたあと、三四郎は数日間も風邪で寝込んでしまった。古来、若者は、そんな風にして失恋の痛手を乗り越える。

そこへ与次郎が見舞いに来て、枕元で言った。三四郎の恋心を見抜いて忠告してくれるのは与次郎だけである。

「馬鹿だなあ、あんな女を思って。思ったって仕方がないよ。第一、きみと同じ年くらいじゃないか」。「何故というに、二十歳前後の男女を二人並べてみろ。女の方が万事上手(ウワテ)だあね。男は馬鹿にされるばかりだ。女だって、自分の軽蔑する男の所へ嫁に行く気は出ないやね」。

美禰子も同様だと言う。「夫として尊敬のできない人の所へは初めから行く気はないんだから」「そういう点で、きみだの僕だのは資格はないんだよ」と自分のことも含めて、断定する。

さらに、「あと5、6年たたなければ、自分たちの偉さは現れない。しかし、彼女は5、6年もじっと待つことはない。従って、君があの女と結婚することはできない」。

そういう論理を組み立てて言って聞かせ、「早く風邪を治せ」と言って帰って行った。

実際、三四郎は国元から月々仕送りを受けて下宿生活をし、大学に通っている身分である。この世にあって、まだ、何者でもない。

その後、野々宮さんの妹のよし子も見舞いに来た。与次郎が、美禰子の事情を一番よく知っているのはよし子だから、よし子に聞いたら確かなことがわかると言って、三四郎の病気見舞いに行ってやってほしいと、よし子に頼んだのだ。

三四郎はよし子から、美禰子の結婚相手が、美禰子の兄の友人であること、その男はよし子の縁談の相手だったことを聞く。三四郎は、野々宮さんのお宅で、たまたまよし子に縁談があること、その話をよし子が兄に断っている場面に出会っていた。

とすると、美禰子がその相手との結婚を承諾したのはつい最近のことだ。かなり唐突に話がまとまったのだ。

あの<雨降る樹下の二人>よりも後である。

★

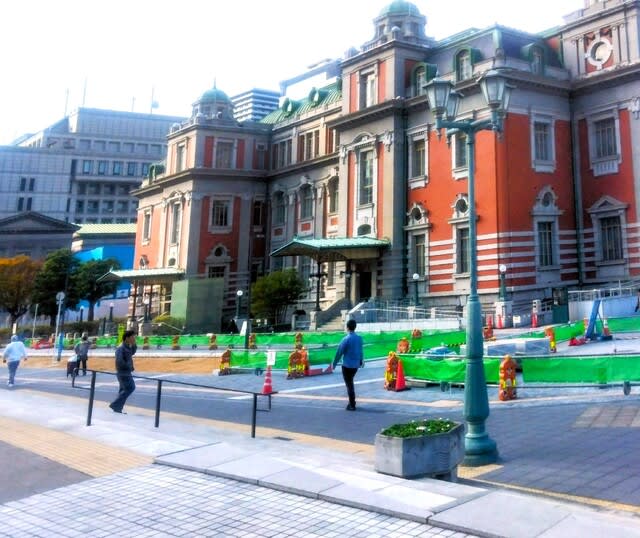

(ケルン大聖堂)

<チャーチの前の別れ>

三四郎は美禰子にお金を借りたままだ。美禰子が結婚することになった以上、そのままにしておくわけにはいかない。

二人の最後のシーンは、物語の冒頭の美禰子が花一輪を落として行く場面とともに、彼女を「無意識の優美な演技家である」と断ずる材料として、最もよく取り上げられるシーンである。

三四郎は美禰子の家を訪ね、美禰子がチャーチに行ったと聞いて、さらにその足で教会へ向かった。そして、寒い中、礼拝が終わるまで外で待った。礼拝が終わり、人々の中にまじって美禰子も出てきた。

美禰子は、三四郎が自分の結婚のことをまだ知らないと思っている。まだ公にはしていない。

「『お風邪はもういいの。大事になさらないと、ぶり返しますよ。まだ顔色がよくないようね』。男は返事をしずに、外套の隠しから半紙に包んだものを出した。『拝借した金です。長々ありがとう。返そう返そうと思って、つい遅くなった』。

美禰子はちょっと三四郎の顔を見たが、そのまま逆らわずに、紙包を受け取った。しかし手に持ったなり、しまわずに眺めている。三四郎もそれを眺めている。言葉が少しの間切れた。やがて、美禰子が言った。

『あなた、ご不自由じゃなくって』

『いいえ、この間からそのつもりで国から取り寄せておいたのだから、どうか取ってください』。

『そう。じゃ頂いておきましょう』。

女は紙包みを懐へ入れた。

(略)

空には高い日が明らかに懸かる。

『結婚なさるそうですね』

美禰子は白いハンカチを袂へ落とした。

『ご存知なの』と言いながら、二重瞼を細目にして、男の顔を見た。三四郎を遠くに置いて、かえって遠くにいるのを気遣いすぎた目つきである。そのくせ眉だけははっきり落ち着いている。三四郎の舌が上あごへひっついてしまった。

女はややしばらく三四郎を眺めた後、聞きかねるほどのため息をかすかに漏らした。やがて細い手を濃い眉の上に加えて言った。

『われは我が咎(トガ)を知る。我が罪は常に我が前にあり』。

聞き取れないくらいな声であった。それを三四郎は明らかに聞き取った。三四郎と美禰子は斯様(カヨウ)にして別れた」。

★

<われは我が咎(トガ)を知る>

前回のブログに書いた「迷える羊(ストレイ・シープ)」のあたりまで、『三四郎』の前半部の美禰子は健康的で明るい。

だが、連載の途中で、作者が「美禰子は無意識の偽善者である云々」の談話を出したせいか、後半部になって、前半部ほどには美禰子は生き生きと躍動しなくなる。そして、作者の美禰子を描く筆致に、時に陰、或いは影が付加されるようになった感がある。

そして、この二人の最後のシーンの美禰子には、そう思って読むと、まるで日食でも起きたような陰りを感じる。

多分、19歳の私も、読んだ文庫本の巻末の解説を読んで、そのように受けとめ、いやな女だと思った。そして、ずっと『三四郎』の美禰子はそういう女だと思ってきた。

『本郷界隈』もこのように言う。

「三四郎は、この作品の最後のあたりで、美禰子が、結婚することを知る。

彼女が教会にいることを知って、外で待つ。彼女から借りた金を返すためであった。もはや借金を返済するということ以外に美禰子とのかかわりはなくなった。やがて、吾妻コートを羽織った美禰子が教会から出てくる。本郷三丁目の日射しが彼女をつつんでいる。漱石の文章は、美禰子を描写するとき、つい詩的になる。

『女はややしばらく三四郎を眺めた後、聞きかねるほどのため息をかすかに漏らした。やがて細い手を濃い眉の上に加えて言った。

われは我が咎(トガ)を知る。我が罪は我が前にあり

聞き取れないくらいな声であった。それを三四郎は明らかに聞き取った』。

これが、三四郎の淡い恋のおわりである。無意識な演技の結果としての三四郎の"恋"に対し、彼女はほのかに省みたらしく、自分の"悪"に気づいたかのようであった。その気づき方さえ演劇的であった。同時に三四郎への残酷な引導にもなっている。華麗なものである」。

美禰子論の一典型であろう。

だが、今回、改めて美禰子の心に寄り添って読み返てみて、そういう読み方はしたくないなと思った。それはまあ、…… 私の年のせいかもしれない。これを書いた当時の司馬さんよりも、『三四郎』を書いた頃の漱石先生よりも、今はずっと年上になった。

そもそもヒロイン美禰子を「無意識の優美な偽善者」とするのは、小説のためにだけに作られたキャラクター、つまり美禰子が「作り物」の人間のように私には思えてくる。三四郎という青年を上から操り人形のように優美に弄ぶ。無意識のうちに、残酷に!!??

さて、問題は、「われは我が咎(トガ)を知る。我が罪は我が前にあり」という聖書から引用した美禰子の言葉(祈り)の意味であろう。

美禰子は、ここで、自分の何を指して、「我が咎」とし、「我が罪」としたのだろうか??

『本郷界隈』は、「(自分の)無意識な演技の結果としての三四郎の"恋"に対し、ほのかに省みたらしく、自分の"悪"に気づいたかのようであった」とし、しかも、それを、演劇的に演じてみせたという。もちろん、演じたのも無意識のうちであろうから、悪意はない。

少しばかり論理が矛盾し、それを「ほのかに」だとか、「らしく」だとか、「かのようであった」とぼかしているようにも思われる。

それはともかくとして、「省みたらしく」とは、美禰子は何を「省みた」のか?? そして、「自分の"悪"に気づいたかのよう」と言うのは、自分のどういう「"悪"」に気づいたというのか??

意訳すればこうなるだろうか??

美禰子の心A)

「私は心ならずも、この純真な青年の心に私へのあこがれの気持ちを抱かせ、いつの間にか恋心を燃やすよう仕向けてしまった …… のかもしれない。その結果、私の結婚を知って、この青年はひどく心が傷ついてしまった。私は知らずに罪深いことをしてしまったみたい。ごめんなさい。悪いことをしたわ。そして、これでお別れよ。さようなら」。

美禰子悪女論である。

★

美禰子の「演技」は、愛なき虚構の驕慢な演技なのか、それとも、愛に伴う自然の演技なのか?? 私は、あえて後者と解する。

人は誰でも人を愛したら、その心が、表情や、しぐさや、言葉や、行為に表れ出てくる。相手の顔を見て思わず笑顔がこぼれ、相手の眸を思わず見つめてしまい、ささいなことにも相手を気遣い、共通の思い出を語り合い、相手の危機には手も差し伸べたくなる。そういうときも、相手に好い印象を与えたくて、無意識のうちに演技的になる。愛は人を演技家にする。それは人間としての自然である。

美禰子の心B)

「最初、池のそばにしゃがんでいるあなたを見た時、『迷える羊(ストレイ・シープ)』と思ったわ。可笑しいでしょう。

あの頃、私は野々宮さんとのお付き合いに決着をつけて、結婚したかったの。兄に結婚話もあったから。

そのあと、あなたは、私の方を向いてどんどん私に近づいた。

一方であなたは、野々宮さんと私の関係をずっと気にしていたわ。でも、私は、結局、野々宮さんとのことはあきらめたの。

あなたは真っ直ぐで、純朴で、魅力的だった。

でも、あなたは結婚の対象にならないでしょう?? なのに、ふと気づくと、私の心もあなたにひかれていたの。

そういうとき縁談があって、私もよく知っている兄の友人だった。この人ならと思ったの。

その方の縁談は初めよし子さんに行ったのだけど、よし子さんはお断りしたの。だって、よし子さんはまだ二十歳前だから。でも、野々宮さんは妹を早く片付けて、身軽になりたがっていたのだと思う。

その人は本当は以前から、私のことを思ってくれていたらしい。でも、私がその人の友人でもある野々宮さんとお付き合いしていることを知っていたから、遠慮していた。

私は思いきって決めたの。だって、あなたのことを本気で思い続けても、あなたは何年か先には、私のことなんか思っていないかもしれないでしょう。

私は結婚を決めた以上、後悔しないよう一生懸命、努力するつもりよ。

でも、あなたの真っ直ぐな心に、私の心もひかれていたの。それなのに、現実を考えてしまった。その結果が、あなたを傷つけることを知っていたわ。あなたのことを思うと、私の心も痛む。

私は、自分自身の素直な心も裏切り、あなたのまっすぐな心も裏切ってしまった。

このことは、私の人生の悔いとして、ずっと心に残る。

でも、今は、ただ、心の中でごめんなさいとあやまるしかない」。

…… 私も、美禰子にすっかり騙されてしまったのかもしれない。以上は、こういう物語であってほしいという私の願望込みの話である。

なお、美禰子がつぶやいた(祈った)聖書の言葉は、旧約聖書の詩編第51編にある。念のため原文を記す。

「神よ、私を憐れんでください、御慈しみをもって。/深い御憐れみをもって、背きの罪をぬぐってください。/私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。/あなたに背いたことを私は知っています。/私の罪は常に私の前に置かれています。…… 」。

★

<エピローグ ─「 ストレイ・シープ」>

小説『三四郎』のエピローグは、「森の女」という題名の絵を見に行く場面で終わる。画家の原口さんが美禰子をモデルに描いた等身大の大きな絵である。

美禰子は既に結婚した。

「森の女」は展覧会場の一部屋に掛けられ、展覧会の開会の日から評判を呼んだ。

与次郎に誘われ、三四郎は、広田先生、野々宮さんらと展覧会場にやって来る。彼らはまず「森の女」が掛けらた部屋に向かった。

以下、本文からの抜粋。

「与次郎が『あれだ、あれだ』と言う。人が沢山集(タカ)っている。三四郎は入り口でちょっと躊躇した。野々宮さんは超然として入った。

大勢の後から、覗き込んだだけで、三四郎は退いた。腰掛に寄ってみんなを待ち合わしていた。

『素敵に大きなもの描いたな』と与次郎が言った。

『佐々木(※与次郎のこと)に買ってもらうつもりだそうだ』と広田先生が言った。

『僕より』と言いかけて、見ると、三四郎はむずかしい顔をして腰掛にもたれている。与次郎は黙ってしまった」。

( 略 一行はしばし、感想を述べあった後、別の絵の方へ向かう)

「与次郎だけが三四郎のそばへ来た。

『どうだ、森の女は』

『森の女という題が悪い』

『じゃ、何とすれば好いんだ』

三四郎は何とも答えなかった。ただ口の内で、迷羊(ストレイ・シープ)、迷羊(ストレイ・シープ)と繰り返した」。

ここで、この物語は終わる。

漱石は、最後に、「迷羊(ストレイ・シープ)、迷羊(ストレイ・シープ)と繰り返し」て、物語を閉じた。

利発な美禰子の選択が幸せなものになるかどうか、それはわからない。幸せになるかもしれないし、そうでないかもしれない。

そういうこととかかわりなく、美禰子はこれからも迷える羊であろう。そして、自分もそうである。そう、三四郎は思った。

…… 広田先生も、野々宮さんも、どこかで、皆、迷える羊なのだ。

漱石はそういうことを言いたかったのではなかろうか。

★

<「美禰子考」の終わりに>

再三、取り上げて恐縮だが、『本郷界隈』(司馬さん)の次の一節はヒントになる。

「『三四郎』という小説は、(主人公の青年が) 配電盤にむかってお上りをし、配電盤の周囲をうろつきつつ、眩惑されたり、自分をうしないかけたりする物語である。明治時代、東京が文明の配電盤だったという設定が理解できなければ、なんのことだかわからない」。

その「東京」を、ヒロインの「美禰子」に置き換えてみたら良いのではないか、と既に書いた。

三四郎という青年が、ヒロイン「美禰子」の周囲をうろつきつつ、眩惑されたり、自分をうしないかけたりする物語である。

美禰子には「自分」というものがある。自覚的で、精神的に自立した女子である。「我」に目覚めた近代人は、前近代のしがらみを脱して「自由」になる。だが、一方で、根っこを失った近代人は、宙を浮遊する。迷子になるのだ。(広田先生が三四郎に、それに似たことを語る場面があった。前近代を全否定してしまったらだめだよと)。

それはともかく、私の「読み」では (私の「読み」が正しければ)、三四郎は、美禰子という利発で自立した精神をもつ新しい女性の中で、確かな存在感をもった。三四郎は、美禰子に翻弄されながらも、出会いから別れまでの間、真っすぐに美禰子と対峙した。

そういう意味で、ここに一つの青春があった。

(三四郎の池)

だから、この池は「三四郎の池」である。初恋や失恋の経験もない青年に、未来は託せない。

「池は、その青年の名を異名として冠している」(司馬遼太郎)。

さて、私の東京紀行はすっかり寄り道をしてしまった。私もこれで『三四郎』を卒業しよう。

。

。

。

。

。

。

。綱はとっさに太刀を抜いて、背後を斬り払った。

。綱はとっさに太刀を抜いて、背後を斬り払った。 。

。

。

。

。

。

。

。 。

。

。

。

」。

」。

を少量たしなむ。食前酒と言えば上品に聞こえますが、ありていに言えば、酒好きの主人(ホスト)や招かれた客が開宴を待ちきれずに一杯ひっかけようということです。さらに、食後酒の時間もある。こういう西洋人のやり方はなかなかのもの。

を少量たしなむ。食前酒と言えば上品に聞こえますが、ありていに言えば、酒好きの主人(ホスト)や招かれた客が開宴を待ちきれずに一杯ひっかけようということです。さらに、食後酒の時間もある。こういう西洋人のやり方はなかなかのもの。 。

。

。

。

。

。

。猛暑だったのに、夏休みもなかった

。猛暑だったのに、夏休みもなかった

。

。

風を擬人化して、テレビのコマーシャルの1シーンに使いたいような、オシャレな文章です

風を擬人化して、テレビのコマーシャルの1シーンに使いたいような、オシャレな文章です 。

。