(冬のヴェネツィア/1999年のフィルム撮影の写真から)

<海の上の都ヴェネツィアとの出会い … 1997年>

初めてのイタリア旅行の話の続き。

── ツアーに入ってルネッサンスの諸都市を見て回ったが、そのなかでも特別に強く印象に残ったのは、ヴェネツィアだった。

前日は、ミラノのオシャレなアーケードを歩き、ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を見た。そのあとバスで走って、「ロミオとジュリエット」の舞台となった町ヴェローナをざっと歩き、さらにバスで走って、ヴェネツィアの本土側の町メストレのホテルに宿泊した。

朝、メストレを出発し、ふと気づくとバスは海の上を走っていた 。 …… 海の上に一筋の道路と鉄道が通っていた

。 …… 海の上に一筋の道路と鉄道が通っていた 。

。

やがて前方に街並みや教会の塔が見えてきた。海の上に浮かぶ16世紀の都市だった 。

。

キャサリン・ヘップバーン扮するオールドミスのアメリカ人女性が、夏の休暇で訪れたヴェネツィアで、子づれの骨董商の男と出会う。中年男女のちょっとユーモラスでちょっと切ない出会いと別れを描いた映画「旅情」も、ヒロインが海の上を走る列車の中で、胸を躍らせながらヴェネツィア本島へ近づいていくシーンで始まった。

ヴェネツィアは、街それ自体がドラマチックなのだ。

ツアーのバスがヴェネツィア本島のローマ広場に着き、ヴァポレット(水上バス)に乗り換えてジュディガ運河を進んでいったとき、目の前に繰り広げられる海の上の街並みに驚き、ただ感動した 。

。

(海の上の都ヴェネツィア)

サン・マルコ広場で、サン・マルコ寺院を少しのぞき ── ミサが行われていて中へ入れなかった ── 、ヴェネツィア共和国の元首の公邸であったドゥカーレ宮殿を見学して、そのあとヴェネツィアン・グラスの工房を見学。昼食のあとはもうバスに乗ってフィレンツェへ向かっていた。

いったいあの街は何なのだ …… そういう思いが強く残った。

…… そういう思いが強く残った。

もちろん、シェークスピアの「ベニスの商人」は知っていたが、実際にこの街を体験した驚きと感動は大きかった。

★

<ノブリス・オブリージュとヴェネツィア>

帰国後、塩野七生の『海の都の物語』2巻(今は活字が少し大きくなって3巻)を読んで、なぜ砂州の上に人々が移り住むようになったのか、どのようにして砂州の上に都市を築いていったのかを知った。

最初はフン族に追われて、その後は戦争などさまざまな理由から、それぞれのリーダーのもとにグループごと、本土から砂州へ逃げてきた。

彼らは砂州を埋め立て、小さな島を造成した。島には中心となる広場と教会があり、その周りに一つの共同体が形成された。

そういう島の何十という寄せ集めが、ヴェネツィアである。

島と島の間は、潮の満ち干によって流れができる。無数の橋が島と島を結び、ヴェネツィアという街が構成された。

のちのことだが、本土から砂州に移り住んだときのリーダーの家系を貴族階級とし、貴族の各家系から1人ずつ、その嫡男が元老院議員となった。

「貴族」と言っても、砂州の上に築かれた都市国家ヴェネツィア共和国には、大土地を領有し、武力と農民に対する徴税権をもつヨーロッパ型の封建領主は存在しない。ヴェネツィア貴族には、経済的な特権は何もなかった。貴族もそれ以外の人々も、移住当初は漁業や小規模な海上運送業を生業として、何とか暮らしを立てていた。やがて彼らはガレー船を建造し、協同して地中海貿易に乗り出していった。

「貴族」の特権は、1家から1人の元老院議員を出すこと。ヴェネツィアの政治は世襲制による元老院制であった。寡頭政治だったと言っても良い。

ただし、ある一族に権力が集中して勢力を強め、やがて世襲制の「王」として君臨することにならないよう、どんなに勢力のある家でも、元老院には1家から嫡男1人と決められていた。彼らは経済的な見返りは何もなく、ただヴェネツィア共和国の運営にかかわり、その進路に責任をもった。貴族でない人たちは経済活動に専念し、職業として行政官(事務官)や警察官になることはあっても、政治決定には直接関与しなかった。

いや、ヴェネツィアも、当初は男たち全員がサン・マルコ広場に集まって議論し、採決する直接民主制の時代があったのである。

しかし、こういうやり方は一見、いかにも民主的に見えるが、結局、「声の大きい」ヤツが勝つものだ。7、8人も同調者と示し合わせて、「賛成」の大声を広場のあちこちで挙げれば、たちまち流れはそちらに行ってしまう。きちんと論拠をあげ、冷静に発言する「静かなる男」の提案など無視されてしまう。今でも大なり小なり、会議で見かける光景である。だが、本当は彼のような人材が必要なのだ。

ヴェネツィアが本当に発展するのは、貴族による元老院制になってからである。

諸外国の王や大臣と渡り合い、或いは海軍を率いて、修羅場をくぐってきた百戦錬磨の元老院のトップ層が、議会での発言をよく聞いていれば、若い層の中で誰が冷静沈着で、知性やセンスがあり、よく物事を調べ、説得力のある発言をしているか、自ずからわかってくる。家柄は関係ない。そういう若者を選んで、初めは小さな任務から、徐々に大きな任務を与えて経験を積ませ、将来はヴェネツィアのために世界を相手にすることができる成熟した政治家や、一旦、戦争ともなれば司令官を任せられる人材へと育てていく。

800年のヴェネツィア史において、人材のプールが枯渇することはなかった。元老院が真の意味で機能していたからである。

何より大切なのは、共同体に対して、エリートである者たちが忠誠心を持ち続けること、即ちノブレス・オブリージュである。

★

<ヴェネツィアのリアリズム>

生きるために海に乗り出したヴェネツィア人は、海賊と戦いながらアドリア海を自分たちの海にしていき、やがて遠くエジプトのアレクサンドリアやビザンティン帝国の首都コンスタンティノープル、さらに黒海沿岸に及ぶ定期航路を切り開いていった。そして、ついには「アドリア海の女王」と言われるようになる。塩野七生の『海の都の物語』を読んで、そういう経緯を詳しく知ることができた。

その歴史は英雄たちの歴史ではなく、貴族であるリーダー層とその他の人々との共同体としての力、組織力の歴史であった。

フィレンツェ共和国のような有力家と有力家の覇権争い、或いは、有力家が中間層以下を巻き込んだ抗争、クーデターの繰り返しは、ヴェネツィアではほとんど皆無だった。

地中海のアフリカ北岸の諸国はイスラム教の国々で、その港は海賊の巣だった。地中海沿岸のヨーロッパ側の町々は常にその脅威にさらされた (塩野七生『ローマ亡き後の地中海世界 上・下』)。また、ヨーロッパ側でも、ジェノヴァの商船などは海上で海賊行為を行った。しかし、ヴェネツィア商船は海賊行為をしなかった。

海賊行為をしなかったが、他国の海賊や他国の政治的・軍事的脅威から自国の商船を守るために、海軍力を作っていった。ヴェネツィア商船団の定期航路には、ヴェネツィア海軍が巡航した。戦後日本の復興を支えた「護送船団方式」という言葉も、そもそもヴェネツィアが発祥である。

土地も資源もない人口20万人ほどの海の上の都市国家が生きていくには、商売しかなかった。戦争になれば、その相手国や相手国と友好関係のある国との取引はできなくなる。商売ができなくなれば、ヴェネツィアは生きていけない。ゆえに、友好関係の維持や紛争のタネの上手な処理には、最大限の神経を使った。

彼らはカソリック教徒だったが、宗教と、政治・経済はドライに切り離した。ギリシャ正教であろうと、イスラム教の国であろうと、利のある所で商売をした。それが国益であり、国是であった。ヴァチカンのキリスト教原理主義者からは、異教徒(=悪魔)と商売をして儲けているヴェネツィアと、しばしば非難された。ヨハネ騎士団などからは敵の味方は敵として武力攻撃されることもあった。

ローマ教皇のヴァチカンの中にも、イスラム教のオスマン帝国の宮廷の中にさえ、ヴェネツィアは情報網を張り巡らせた。平和の維持は外交力による。外交力とはまず情報収集である。そういうリアリズムに貫かれていたのがヴェネツィアである。のちに、007のようなスパイ網を生み出すイギリスは、多分、同じ島国の海洋国家の大先輩として、ヴェネツィアからいろいろ学びとったのだ。

だが、万やむを得ず戦争に踏み切らざるをえないこともあった。同じ海洋都市国家ジェノヴァとの数次に渡る生存を賭けた戦争も戦った。大国オスマン帝国の膨張に抗して、人口20万人のヴェネツィアは、国益を賭けて数次に渡る戦争を遂行した。

ヴェネツィア人の帰属意識は強く、彼らの海軍力は当時において世界有数であった。

こうして …… 塩野七生のヴェネツィア関連の著作は全て読んだ。

研究者の著書では、陣内秀信『ヴェネツィア─水上の迷宮都市』(講談社現代新書)なども読んで、ますますヴェネツィアに魅せられていった。

★

<塩野七生の作品が描いたヴェネツィア>

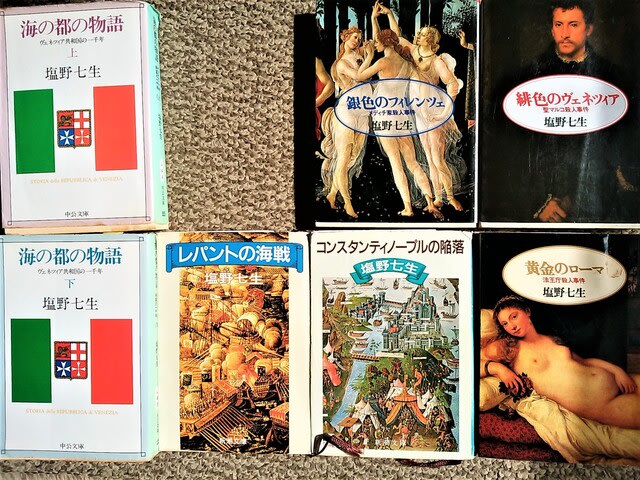

(塩野七生のヴェネツィア関係の文庫本)

ヴェネツィアの青年貴族を主人公にした『緋色のヴェネツィア』『銀色のフィレンツェ』『黄金のローマ』はエンターテインメント性が強い3部作だが、主人公以外の登場人物や時代背景は歴史を踏まえている。ヴェネツィア貴族の祖国に対する使命感、政治的リアリズム、他国の王侯貴族やヴァチカンの中に食い込んでいくための知性や優雅さなどもよく描かれており、ストーリーは波乱に富んで面白かった。

ヴェネツィア海軍軍医らの実体験の記録をもとに描いた歴史文学『コンスタンティノープルの陥落』は、ビザンティン帝国の最期の戦いを描いて悲壮である。

それに続く『ロードス島攻防記』は、膨張するオスマン帝国の10万の大軍を引き受けたロードス島のヨハネ騎士団の戦いを描く。

オスマン帝国との戦いを描いた3部作の最後は『レパントの海戦』。スペイン、ヴェネツィアを主体とした西ヨーロッパ連合艦隊とオスマン帝国艦隊との激突を描いている。「両軍合わせれば、500隻の船と17万人の人間が正面から激突しようとしているのだ」(同著)。主人公はヴェネツィア艦隊の副司令官で、この戦いで戦死する。

ヨーロッパのガレー船も、オスマン帝国のガレー船も、軍船同士がぶつかり合う海戦において、艦長はマストの後ろに立って指揮を執った。しかし、ヴェネツィアの軍船では、艦長はマストの前に立って指揮を執る。しかも、艦隊司令官や副司令官のガレー船は、それが海上から誰でもわかるように船の色を変えていた。オスマン帝国の軍船は、その軍船を目指して殺到する。

『レパントの海戦』によると、この海戦の戦死者のうち、最も戦死率が高かったのはヴェネツィアの貴族であった。

ちなみに、ヴェネツィアでは、艦長(戦いの前は商船の船長)や将校や兵士が戦死した場合、国は、家族が暮らし、遺児を一人前に育てられるよう、遺族に年金を払い続ける。しかし、貴族の場合は戦死しても、何の保障もなかった。

元首や政府のトップ組織である十人委員会に選出され人生の全てをヴェネツィアに捧げても無報酬だった。貴族である一族の人たちが、一族のトップである彼と彼の家族の生活を支えた。もちろん、そのカネは商船で地中海に漕ぎ出して稼いで得たカネである。

ここまでで、私がヴェネツィアについて書きたかったのは、結局、貴族である者の義務、ノブレス・オブリージュということについてである。ヴェネツィアをヴェネツィアとしてあらしめたのは、貴族のノブレス・オブリージュと、貴族とそれ以外の人々の共同体への信頼と忠誠心である …… 塩野作品を読みながらそう思った。良い国だ。

タイムスリップしても、フィレンツェ人にはなりたくない。ヴェネツィア人になら、文字どおり「決死の覚悟」のラグビー代表になってもいい。クールで、しかも、熱き心を持っていますよ、彼らは。

★

<冬のヴェネツィア一人旅 … 1999年>

最初のイタリア旅行から2年後の1999年の冬、単身、ヴェネツィアとパリへ行った。

往路 ── 関空から飛び立ち、パリのシャルル・ド・ゴール空港でヴェネツィア行きに乗り換えた。関空からパリ行きのエール・フランスに一緒に乗っていた大勢の日本人たちは、ヴェネツィア行きのホールには1人もいなくなった。

小さな飛行機に搭乗するとき、周りにはクリスマスをヴェネツィアで過ごそうという欧米系のカップルや家族連れが多く、異国を1人で旅をしているという緊張と心細さがじわじわと身に染みた。

それでも、飛行機がスイスアルプスの上空に差し掛かった時、日は傾いてなお明るい上空から、雪をいただいたアルプスの鋭鋒の数々や深い谷あいの湖を見下ろして、感動した。

冬のヴェネツィアは寒く、霧が出て、観光客も少なかった。

(カナル・グランデ=大運河)

「観光客がめっきり少なくなる冬は、白い息を吐きながら行き交う市民が主役となるから、ヴェネツィアが一番、素顔を取り戻す時季でもある」(陣内秀信『ヴェネツィア ─ 水上の迷宮都市』)。

ダウンコートを着て、寒風の吹くヴァポレットの舳に立ち、霧の中から現れてくるクーポラ(円蓋)や、鐘楼や、優雅な石橋や、邸宅兼商館だった建物の数々が織りなす光景を眺めた。

海水がちゃぷちゃぷと裾を洗う煉瓦の建物と建物の間のカッレ(小道)をたどって歩いた。ゴンドラやモーターボートを繋留するリオ(小運河)の小橋を渡り、ひょこっと教会のあるカンポ(小さな広場)に出たりした。

(リオと、カッレの小橋/同)

小さな土産物店には、さまざまな種類の奇怪な仮面が並び、紅色や緑色のヴェネツィアン・グラスが飾られていた。それは、フランスやドイツとは異なる北原白秋の異国情緒の世界に思われた。

「サン・マルコ広場には、その南側に1720年創設のカフェ・フロリアンが、北側に18世紀末創設のカフェ・クアドリが店を構え、よきライバルとして張り合っている」(同上)。

ヨーロッパで最も古いカフェ・「カフェ・フロリアン」の優美な部屋で、熱いコーヒーを飲んで冷えた体を温めた。ウェイターの恰幅の良い老人は、このカフェのことを紹介した日本のテレビで見たことがあった。控えめな所作の中に、ユーモアと気配りがあった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます