奈良県桜井市倉橋にある「赤坂天王山古墳(あかさかてんのうざんこふん、赤坂天王山1号墳)」は、国の史跡に指定されています。

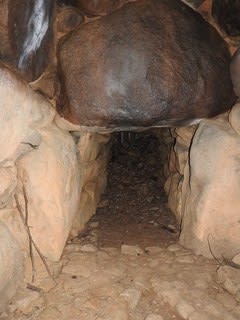

大和で初めて石室に入ったのが、「赤坂天王山古墳」でした。神秘的な暗闇の世界が、とても印象的でした!

今回は、第32代崇峻(すしゅん)天皇陵の可能性が指摘されている「赤坂天王山古墳」について、紹介したいと思います。

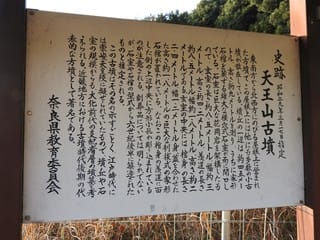

古墳ファンに最も人気のある「赤坂天王山古墳」は、東南方から北西方に延びる尾根上に営まれた一辺45メートルの方墳で、古墳時代後期(6世紀末)の築造とみられています。南に向かって横穴式石室が開口しており、奈良県内でも屈指の大きさをもちます。玄室内には、家形石棺があります。

入口の羨門から羨道へと土砂が流入しているため、羨道には傾斜があって足から潜り込むような形になります。手を地面についたり、頭が石室内の石に触れたりしながら中へ入って行くと、神秘的な暗闇の世界が広がります。(石室の中は、ほんの僅かしか光が入ってこないので懐中電灯は必携です)

長さ15mの横穴式石室は古くから盗掘され開口しています。真っ暗な羨道の緩やかな斜面を約8mほど入ると、徐々に広くなり玄室に到着します。長さ6.4m、幅3m、高さ4.2mの巨大な玄室の中央部には、大きな家型石棺が横たわっています。まさに6世紀末の世界がここにあります。

出土遺物等は不明ですが、石室の特徴から6世紀末~7世紀初めにつくられたと考えられています。築造時期及び倉橋地区で天皇陵に相応しい規模の古墳は、この「赤坂天王山古墳」をおいて他になく、研究者の間では真の崇峻天皇陵ではないかという考えが有力です。

「赤坂天王山古墳」は別名で、赤坂天王山1号墳とも呼ばれるように他にも2号墳~5号墳ほか数基があります。そのうち3号墳の横穴式石室は、見学可能ですのでおすすめです。

日本書紀の記述には、崇峻天皇は暗殺された後に倉橋の地に葬られたとあります。はたして「赤坂天王山古墳」は、どなたが眠っておられるのでしょうか・・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます