「横大路」は、葛城市の長尾神社から桜井市の慈恩寺北交差点まで東西にほぼまっすぐに進む道です。元々は古代、難波京と飛鳥京を結ぶ官道のひとつとして整備された大路でした。 江戸時代には伊勢参りの道として使われ、伊勢街道(伊勢本街道)とも呼ばれ賑わったそうです。

前回は、古代の幹線道路である「下つ道」と「横大路」が交差する所で、近世高札場があった八木町の「札の辻」を紹介しました。

今回は、八木町の「札の辻」から桜井市の「小西橋」までを紹介したいと思います。

(行程) 八木町の「札の辻」ー「横大路」北の側溝跡ー石田町(地蔵尊・弘法大師堂・三輪神社)ー桜井市の「小西橋」

八木町の「札の辻」をしばらく東に歩いて行くと、建物の隅に説明版がありました。読んでみると、何と「横大路北の側溝跡」の説明版でした。側溝跡は、レンガ色で示されていました。

それにしても、大和八木駅前にある「横大路」の「南の側溝跡」を示す説明版、「北の側溝跡」の説明版、共に見逃しそうな説明版でした。歩るいてみないとわからないことが、多いものですね。

左手に耳成山を見ながらしばらく歩いて行くと、「横大路」と「八釣街道」との交差点に着きます。ここには、大正元年の建立になる高さ2,32mの地蔵尊が立っていました。

道標があり、すぐ先で道は二股に分れ、旧道は左へ続いています。その分岐点の正面に「弘法大師堂」があります。その昔弘法大師巡歴の際、米川と出合川の合流地に来り、「くしゃみ」に悩ませられ、川水をすくって飲んだら全治したという伝承に基づき、明治初期に造られたといわれています。

古民家を見ながら歩いて行くと、「三輪神社」が見えてきます。祭神は大物主櫛甕玉命(おおものぬし くしみかたまのみこと)だそうで、地元の方がお参りされていました。西側には「中つ道」が通っています。境内に大きな古木のケヤキがありました。江戸時代の「おかげ参り」で伊勢街道として多くの人々の目印になり、西国三十三所名所図絵にも特異な姿で描かれています。

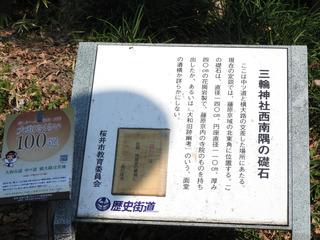

「三輪神社」の西南隅にお堂があり案内板がありました。お堂の背後に「面堂の礎石」と呼ばれている平たい石が露出していました。立派な礎石でした。

とうとう、「小西橋」に到着しました。今回は、ここが終点となります。橋の向う側に「仁王堂」がたっています。奈良県の歴史の道調査報告書では古代の「横大路」は、「小西橋」までとしているようです。「伊勢街道」としては更に東へ伸びていることになります。

今回は、日本最古の官道「横大路(札ノ辻〜小西橋)」の東半分を歩きました。次回は、残りの西半分の「葛城市の長尾神社」までを歴史散策したいと思っています。

大和は「古代の路」があちらこちらに残っています。古代に思いをはせながら歩くと、とても気持ちがいいものですね!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます