早春、他に先駆けて桃色の花をつける。ウグイスカグラである。鶯神楽と書写する。

スイカズラ科スイカズラ属の落葉低木で、枝から枝へと渡り、岩戸神楽を舞う鶯に見立てたという。

やっと綻び始めた八重咲きクリーム系の糸ピコティーなのである。

ところがだ、陽気がよくなったと気を許した途端、思っても見ない雪の洗礼を浴びてしまった。

ほら、きゅんと萎んでしまったのがわかるだろう。

The Rivalry of Red and White.

(赤と白との相克!)

まぁ、平たく言うと、

赤勝て! 白勝て!

ってことかな。

<北岳 ミヤマハナシノブ>と言われる実生苗である。地上部が消えることなくニ年目の春を迎えた。

フリマで入手した種子だが、さて、北岳の草本が、この地で花開くのだろうか?

イワウチワ(岩団扇)は、イワウメ科イワウチワ属の多年草である。常緑で、光沢のある葉が印象的だ。

「在りし日」としたのには理由がある。昨夏、花後に地植えにしたのだが、いつの間にか地上部が姿を消していた。今年、3月15日現在、いまだに姿を現さない。消滅してしまったのだろうか?

そろそろ何かが出ている頃ではないか? ふと、そんな閃きが脳裏をかすめた。農産物直売所にはつい数日前に訪れたばかりだったが、急遽JAいるま野 アグレッシュ日高中央に車を向けた。

一通り、野菜類の棚を見て回って葉物などを調達し、最後に花卉類の棚を見て回る。すると、イワウチワの鉢が陳列されているではないか。1,500円+税と、1,000円+税の二つである。素掘り苗(?)のようであるが、いずれも株が大きい。

イワウチワには何度も苦渋を飲まされている。ここは、五百円でも安いほうが後々の後悔という名のハードルが低くなるのでは、なんて考えが頭を過ぎり1,000円+税を帯同してきた。

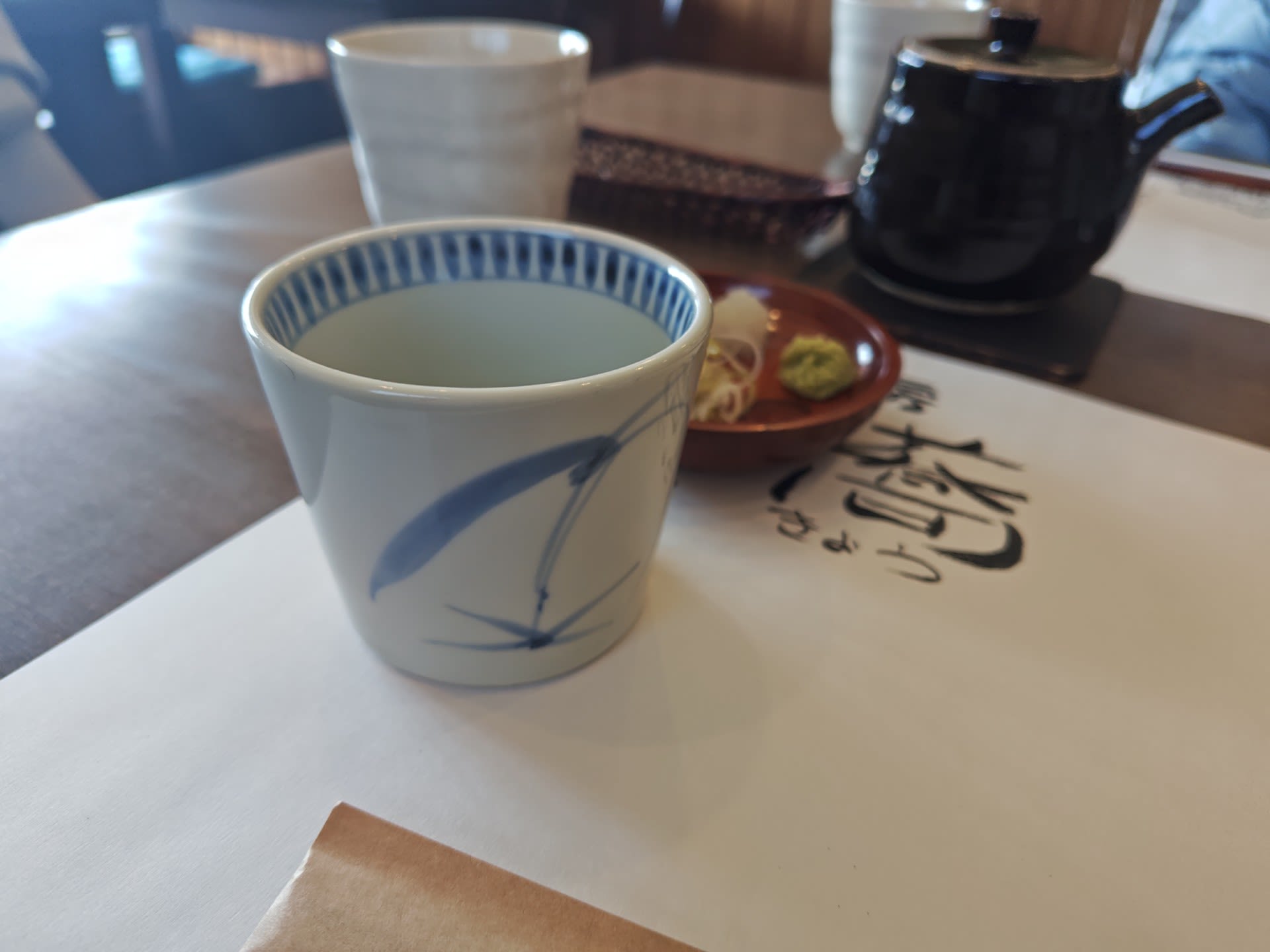

📸そば茶房・遊蕎にてかき揚げ天せいろを食す。奥は家内が頼んだ三色せいろ。

( 画像のクリックで大きな画像を表示。{戻る}ボタンで元のページに復帰)📸爽やかさが香る蕎麦猪口もなかなかいい。

(画像のクリックで大きな画像を表示。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

思いもよらぬイワウチワを手にし、気をよくして直売所周辺の蕎麦屋を検索、「そば茶房・遊蕎」をセレクトする。

蕎麦猪口も押し付けがましさがなくて上品だ。もちろん、蕎麦もなかなかいい。確か、どこかで味わったことがある風情を感じる。一茶庵系か? 帰り際、家内の車椅子の手助けをしてくれた女将に尋ねると、やはり足利にて修業したことが告げられた。

📸2025年3月14日:まだ咲く時期じゃない!?

( 画像のクリックで大きな画像を表示。{戻る}ボタンで元のページに復帰)📸2025年3月15日:まだ、まだ時至らず!

(画像のクリックで大きな画像を表示。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

まぁ、買ったままの鉢でもいいか、なんて思ってみたが、どうもいただけない。塗料で塗りたくったような質感が肌をざわつかせる。

かといって、手持ちでは適当な山野草鉢がない。かろうじて、7号ほどの駄温鉢を見つけ用土を用意する。

表面に見えていた土とは馴染んでいなかったようで(元来、イワウチワは根が浅いといわれる)、元の鉢を逆さにすると、いかにも掘り起こしたばかりといった感じの株がすぽっと掌の上に乗る。それをそのまま駄温鉢へと移し替えた。着地成功である。

今年の夏も暑いのだろうか? いや、夏は暑いものと決まっているが、ただ暑いだけかということなんだ。例えば,「暑」の頭に「炎」が付いたり、「酷」が付いたり、「極」が付いたりはしないのかということ。

一般的に、山野草は半日陰で育てましょうと言われる。ベランダは南側だ。一部、遮光ネットを施してあり、坂の上ということもあってか風も通らないわけではない。坪庭の方は東側に位置し、西側に母屋が建っている。したがって、午後には日陰となるのだが、落葉樹による木陰などはない。半日陰のロックガーデン向きとされるイワウチワには過酷な環境と言えよう。

とりあえずは、上記の鉢植えに水苔を施し、ベランダで様子を見ることにしよう。しっかりと花を楽しんだ後、坪庭の日陰となるような場所を選んで地植えとしよう。

さぁ、イワウチワの生存を賭けた戦いがまた始まる(懲りないねぇ~)。

もう何年前になるのだろう。越生の梅林に赴き、樹齢六百数十年年と言われる魁雪などを鑑賞したおり、観梅記念として連れて来たものである。

つぼみの先が赤く染まり、尖っているのである。だから、あの紅を刷く化粧用の筆に準えての命名のようだ。

そう、盆栽として仕立てられていたのだが、歳月とともに姿を整えられなくなり、やむなく地植えとしてしまった。慚愧! 慚愧!

鉢植えで何度となく失敗を繰り返し、それではと地植えにしてしまったユキワリソウなのだが、地味が合ったかここで生き永らえている。

さて、いまだ更地となっているユキワリソウの周囲、何が植わっていただろうか? 今後の状況を勘案し、もっとユキワリソウを植えてみようと思っている。

ここ数年、年初にキクザキイチゲを数ポットずつ購入し、花後に、坪庭に植えてきた。なかなか落ち着かなかったのだが、今年は数か所で芽を出し始めている。

だが、花芽を確認できたのは一つしかない。各所に顔を出してくるニリンソウのようにはいかないのはなぜだろう?

サイボクへと向かう。と言っても、肉が目当てではない。楽農ひろばで野菜の買い出しだ。

地場の野菜はもとより、秩父や川越など周辺の特産品なども販売されており、意外と重宝する直売所である。

せっかくサイボクに来て肉を買わんとはいかなる所存であるのか? 突っ込まれそうだが、すぐ近くに「㈱ 大野屋」という「肉と惣菜の直売所」と称する下ろしたての肉を販売するお店がある。実は、もっぱらこちらで肉類を調達するのだ。新鮮だし、お値段もリーズナブル、コロッケやメンチ、ハンバーグや唐揚げといった各種惣菜も取り扱っているので何らサイボクと遜色がない。

閑話休題。

新鮮野菜や卵などを調達し、園内の散策である。枝垂れ梅が見頃であった。さらに、天然温泉前の庭を巡って見た。

梅を始め、馬酔木がニ種、オオアラセイトウにフキノトウ(フキ)、いや、けっこう「撮れ高」あったね。

買い物も済んだし、草木の写真も撮った。さて、サイボクを後にして肉を買い出しに大野屋へと向かおう。

昨年地植えにした三段咲きのユキワリソウである。

ここに来て、やっとその真性の姿を露わにしてきつつある。

地植えにすると、雨露が跳ね上がる。ちーとばかし汚れっちまうのがいけないね。

昨年初に贖い、確か、花後にこの辺りに移植したと思っていたが、さっぱり顔を見せてくれない。

「消滅したか?」などと諦めかけていたが、それがひょっこり地上に姿を現した。しかし、あまりにも小さい。2cmあるかなしかだ。

それでも、そのちっちゃなガタイの足下には、さらに小さな芽が見えてきた。さて、このフクジュソウは花を咲かせるのだろうか?

このところの寒さに震え上がり、平開することを躊躇っていたユキワリイチゲであったが、気温の上昇とともに少しはやる気を出してきたようである。

なんだかんだと、5本ばかりの花茎が上がっている。確か、6~7個の根茎を埋めたはずだが、まぁ、この程度花が付けばいいのだろう。

イチリンソウ属は、地味が気に入るとスパイクする。我が家のニリンソウがそうであった。もう6~7年前になるか、ときがわ町にある建具会館で販売されていたニリンソウをたった2ポットだけ連れ帰った。すると、その花は年を経るごとにちっちゃな猫の額を蹂躙し、辺りを白一色に染めてしまった。壮観ではあったが、流石にニリンソウだけを見ているわけにもいかず、だいぶ知人に引き取ってもらったものである。

さて、ユキワリイチゲのことである。花を付けるまで三年ほどを要したが、今後も自分のペースで着実に歩み続けてくれるといいのだが。

黄色系のオキナグサである。

本葉が出始めているのだが、はて、早いのか、遅いのか、判断に苦しむ。

かなりたくさん増えた時期もあったが、坪庭の北側に移してから減り始め、とうとうこの株だけになってしまった。