📷2022年9月30日6時44分:緑から白色に変化しつつあるノブドウの実。そろそろ熟す頃なのであろう。

「果実はブドウタマバエやブドウトガリバチの幼虫が寄生して、虫えいを作ることが多く、紫色や碧色などになる。正常な果実は少ない。」

いつも参考にしている「松江の花図鑑」さんのノブドウのページには、上記のような解説が付されている。

今年も、いろいろな現場でノブドウの実を観察しているが、まだ時期が浅いためか青や紫に変色したモノを確認できずにいる。

ノブドウに関する解説では、必ずといっていいほどブドウタマバエやブドウトガリバチの記述が付き纏う。どうも、このような名前の虫は存在しないようだ。これっ、コピペの弊害ってやつかな。

栽培ブドウの病害虫として、ブドウミタマバエやブドウトックリタマバエなどタマバエ類の寄生が報じられている。これじゃないかな、これっ!

だけど、寄生が見られない熟した実は何色なのか、虫が寄生するから変色するのか、その辺が理解できずにいる。

📷2022年9月30日6時53分:いつも散歩で通りかかるお宅、その玄関先を飾るシュウメイギク。

📷2022年9月30日6時53分:この圧倒的なつぼみの数には驚かされる。

街を流しながら、気になった草木を撮り歩く。これが、6~7年前、みん花時代の僕の流儀だった。

いまでは、少しばかりだが坪庭などに山野草とともに暮らしているから、毎日街を流し撮りするなんてことはない。だけど、外出時に使用するバッグには、いつもコンデジを一台忍ばせてある。珍しい花に出くわしても、撮りっぱぐれがないようにね。

📷2022年9月30日6時56分:葉陰に隠れるようにシダレエンジュの実がぶら下がっていた。

こちらのシダレエンジュ(枝垂れ槐)は見事だよ。残念ながら、今年の花は見逃してしまった。自庭の山野草とじゃれていたのかな。

📷2022年9月30日6時57分:小学校のフェンス脇の花壇、咲いたばかりと思われる白花のシュウメイギクと目が合った。

ピンクと白。艶やかさと清らかさが対峙する。色が違うだけで、これほどまでに印象が異なってしまう。

📷2022年9月30日7時6分:秋といえばキク科の花、とはいえアキノキリンソウにはまだ早いようだ。

いつものS台中央公園に着いた。一本だけアキノキリンソウが咲いていた。

ほら、あのベンケイソウ科のキリンソウ(麒麟草)に似ていることから、アキノキリンソウ(秋の麒麟草)と呼ぶのだとか。酒の醗酵時の泡立つ様に似ていることから、別名をアワダチソウ(泡立ち草)ともいう。これも、どの解説ページにも載っている。PCが身近なものとなり、コピペも楽になったものである。

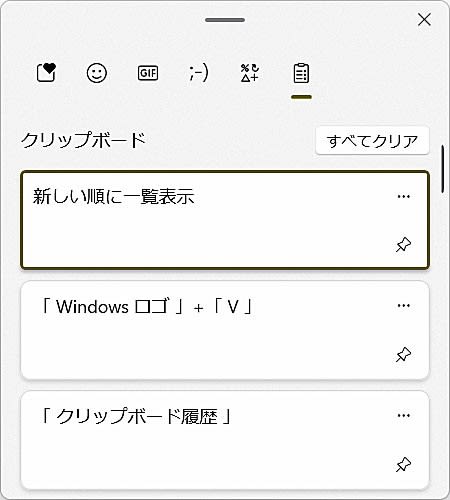

クリップボード履歴の一覧が表示される。

そう、そう、コピーしたらクリップボードというところに記録されるんだけど、格納されるのは一つだけじゃないんだよ。いくつかコピーを繰り返したら、[Windows(

📷2022年9月30日7時8分:シラヤマギクも咲き出したようだ。

📷2022年9月30日7時9分:野の草は、好きなように咲いて、勝手に散っていく。

坪庭で見る山野草は、どこかヒト属にへつらうように咲いている。

野に生きる山野草はおもねることなく咲いている。

人の目を気にすることより、その過酷な環境の中で生き残ることを模索しなければならない。

葉が青虫に食い荒らされようが、花びらの一枚、二枚が欠け落ちようが、あらん限りのサバイバル術を駆使して原野にしがみつく。

そんなシラヤマギクが、ここに一本咲いている。

📷2022年9月27日:ここにも、独り佇むノコンギクが。

この公園には、群れるように咲く花など一つとしてない。ぽつり、ぽつりと、たった独りで咲いている。

このような市街地の公園で、生を全うするってことは並大抵なことではないのだろう。一人減り、二人減り、そして、・・・。