まずは、枯山水庭園を堪能する

|

📸2023年8月22日:作庭家・中島健の手に成る枯山水庭園。

(画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

|

|

📸2023年8月22日:この石庭は眼下に流れる多摩川を表現しているのだとか。

(画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

|

|

📸2023年8月22日:緑に染まる楓、眼下を流れる多摩の川面、その流れに抗うように峭立する巌。

(画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

|

|

📸2023年8月22日:石庭の右手、第二展示室の先には当時の画室(随軒:ずいけん)が再現されている。

(画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

|

|

📸2023年8月22日:多摩川を背に、美術館のエントランスに対す。

(画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

川合 玉堂(かわい ぎょくどう、1873年11月24日生~1957年6月30日没)は明治・大正・昭和の世を画業一筋に生き、日本の原風景をこよなく愛し、そこに溶け込むように生きる市井の民の姿をも活写することで知られた日本画家である。

先の大戦の折、疎開のため頻繁に訪れていた現・青梅市御岳に庵を結び、終戦後も「偶庵(ぐあん)」と号した庵に定住することとなる。

この 玉堂美術館は、当地御岳をこよなく愛した玉堂の偉業を顕彰しようとして建造された個人美術館とされる。

上記した第二展示室には玉堂の小品をはじめ、陶芸家であった次男川合修二の作品が展示されている。玉堂が筆を執り、修二が作陶した絵皿なども展示されていたよ。

|

玉堂の絵を一つ、二つ、・・・

|

📸2023年8月22日:『鮎釣』昭和21年作

(画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

|

|

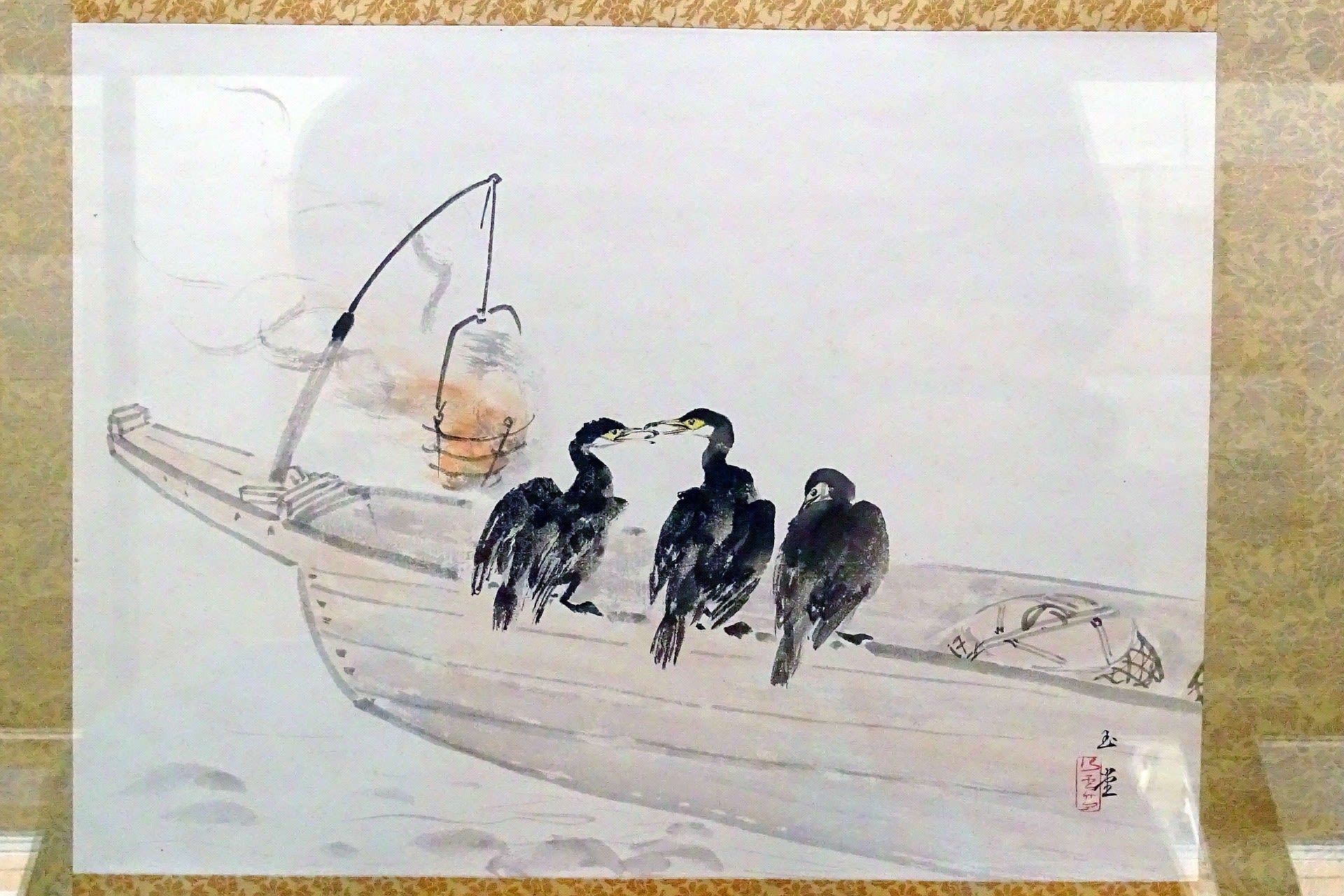

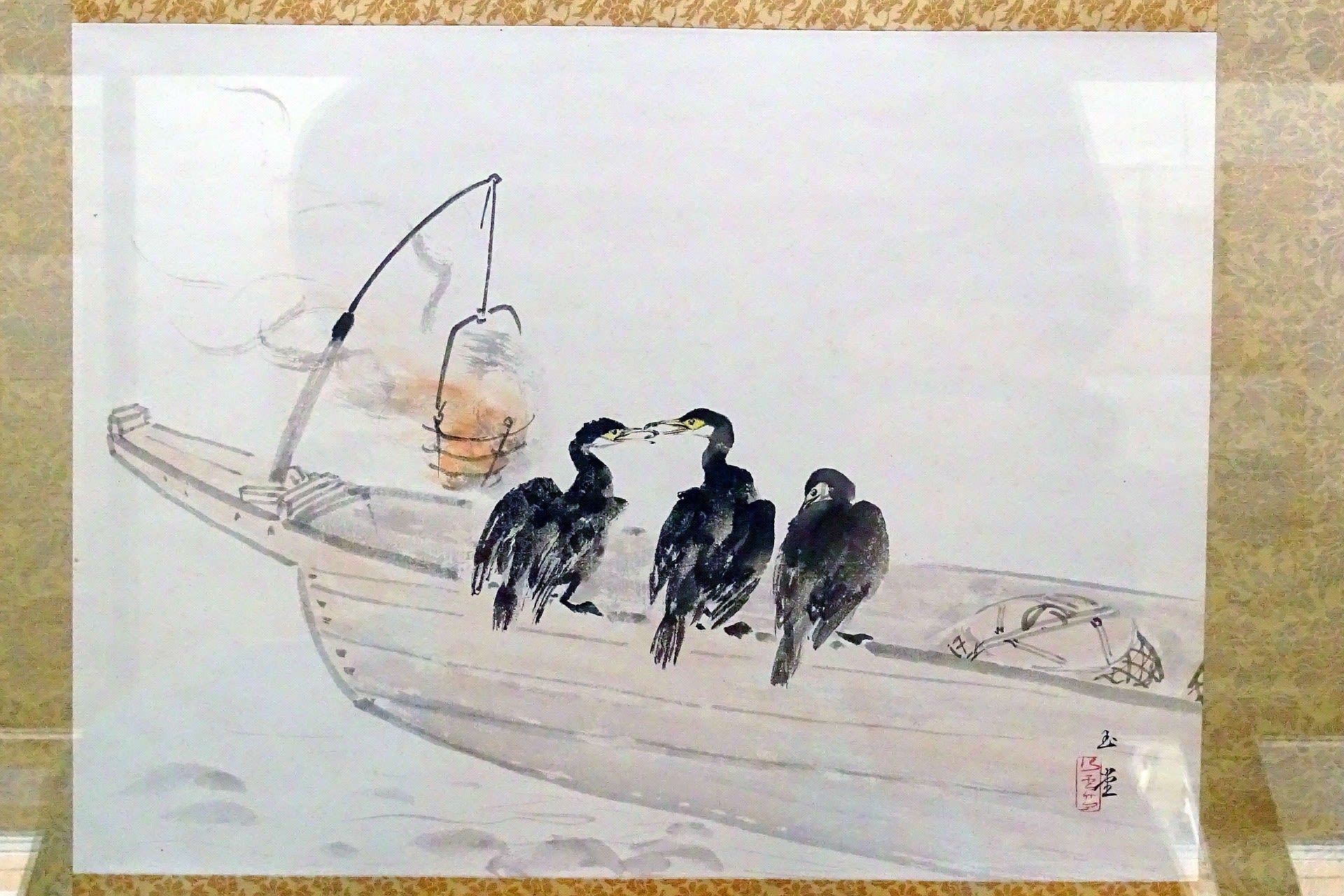

📸2023年8月22日:『鵜舟』昭和17年作

(画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

|

|

📸2023年8月22日:若き日の写生『鳶』

(画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

|

|

📸2023年8月22日:若き日の写生『紫鶺鴒』(ウグイス)

(画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

|

|

📸2023年8月22日:若き日の写生『魚狗』(カワセミ)

(画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

最近の美術館や博物館では、作品を限定したり、フラッシュを使用しなければという条件付きでカメラ撮影OKですよってところが多くなってきた。

先日の日記にも記述したが、15年ほど前、僕が毎年のように青梅を訪れていた折りには、少なくともこの美術館でも撮影は許可されていなかったように思う。

もっとも、撮影はいいけど無断で写真を発表しちゃいけないよってところだってあるだろう。著作権ってやつはかくも面倒なものなのである。そこで、念の為、改めて電話で尋ねたところ、「結構ですよ」とのお返事を頂戴した。しかし、ガラス越しに撮影などしたことなど滅多になかったため、とてもご覧いただけるシロモノではない。まぁ、雰囲気だけでもお感じ頂ければ幸いである。

個人美術館を標榜するだけあって、滅多に他の作家の作品は展示されることはない。この美術館には、玉堂十代半ばの写生から84歳の絶筆に至る300点ほどの所蔵品があるという。美術館概要には、「展示替は年7回行われ、その季節に見合った作品が展示されています。」とある。確かに、『鮎釣』、『鵜舟』など、この季節に相応しい作品ではないだろうか。

|

|

📸2023年8月22日:「猿芝居」大正3年作

(画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰)

最後に、この一点「猿芝居」と題された作品である。

これを見て、僕はこの美術館をさる。

お後がよろしいようでm(_ _)m

|