伝送回路を学んでスミスチャートを自力で描けるようにしようって思ってるけど勉強はちーっともはかどりゃしないw

スミスチャートで特製インピーダンスや反射係数、位相角を視覚的に算出されるようんしようとなるとそれなりに正確な作図が必要なわけで、学校時代以来ひたすら使わなかったコンパスを買ってきてマルを描こうとしてるわけです。

学校では黒板用の大きなコンパスがあったのを思い出します。昔「わたるがぴゅん」って野球漫画で数学教師の監督がエラーや凡打や三振した選手に黒板用のコンパスを額にぐりぐり押し付け「お前も中心とったる」って制裁加えてたシーンもありましたね。

って、スミスチャートにはたどり着かないんですが、別の事でノートに中心とったる必要性に駆られてきました。電験2種を取ってからというものダラダラ感がハンパなくって、このままじゃどんどん知識が蒸発してあっぱらぱーになるのも時間の問題wなんて危機感から電験1種を目指すことにしました。が、電験2種の時のように必要性に駆られて必死で勉強してた時とは打って変わってただでさえぼーっと生きてるのにこれ以上あっぱらぱーにならないように頭のリハビリしてるわけですから学びはぼちぼちでんなぁwという言葉がピッタリです。

そうはいっても電験2種の参考書には載ってなくって電験1種で問われることを学んでおく必要はあって見出しの参考書で電験2種と1種の間を埋めるような知識のチャージを試みてはいます。

とはいっても、電験2種を取ってから年月も経っているので、まずは電験2種の内容のおさらいからぼちぼち始めますか・・・

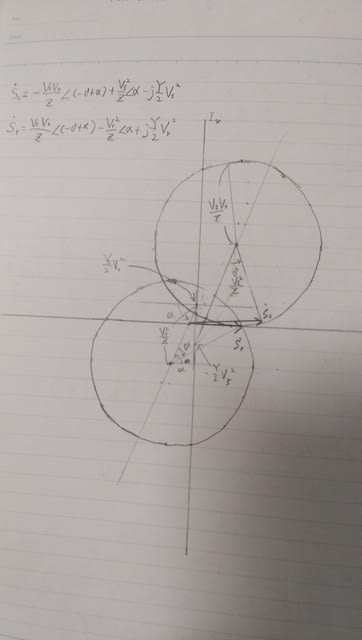

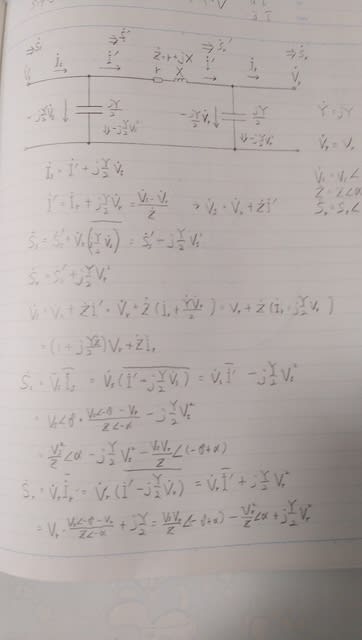

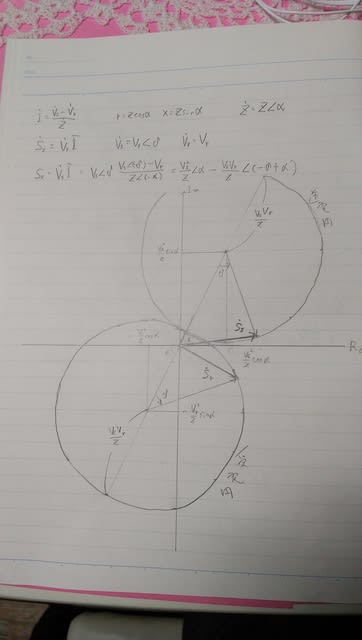

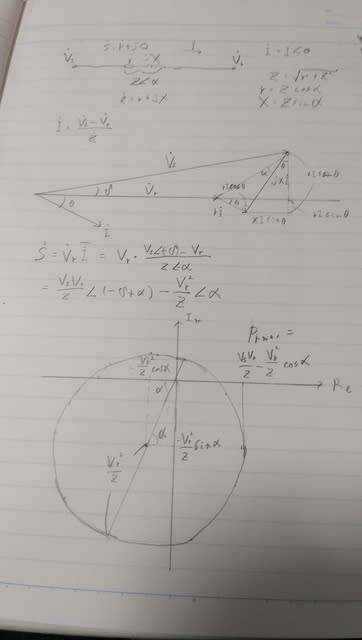

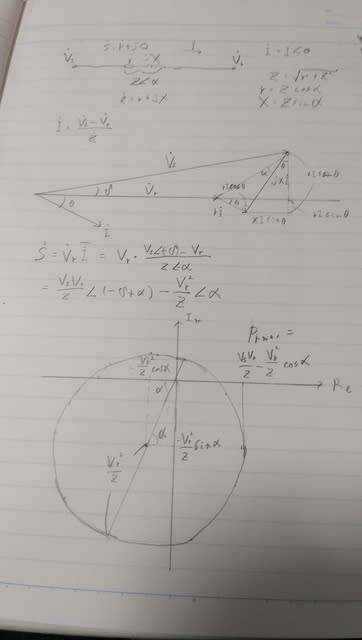

写真に乗ってるのは電力円線図って呼ばれるマルです。内容的には電験1種向きの学習内容ではなくって電験2種の内容のおさらいとなっています。スミスチャートと違って精密に作図したって意味がなさそうです。電力円線図ってのは送電端と受電端の電圧一定で相差角が変化するときの送ることのできる有効電力と無効電力の関係を視覚的に分かるようにできてるものです。

要はーVr^2/Z∠αってところに中心取ったるwってやって半径VsVr/Zの円をぐるりと書けばいいんですが、折角かったコンパスはスミスチャートで最初に使うって決めてるのでほぼほぼフリーハンドでマルを書いています。まぁ電験って試験は定規は持ち込めてもコンパスは持ち込めない、マークシートだったらマルが書けようがかけまいが答えさえ合わせて塗りつぶしときゃいいんですが、電験1種・2種は本質的には記述試験です。コンパスが持ち込めないってことはマルを正確にきれいに書くことは問われてないけど、あまりきちゃなく描くと採点官の心証を悪くしそうですw

ってことでほぼほぼフリーハンドでマルを描いてみましたが、世の中には完全にフリーハンドでどれだけ正確にマルをかけるかってコンテストがるらしいですね。

電験受けるよりもそっちの方が遊び心があるので夢中になってしまいそうですw

※ あとから見ると計算は合ってるんですけどノートに書いたベクトル図と円線図は間違いに満ちてます。ベクトル図のαはてっぺんの方ではなくって根元、円線図の半径は本文に書いてある通りVr^2/ZではなくってVsVr/Zですね。こうしたツメの甘さも電験2種を受けてた時に落ち続けた原因なんでしょう。マークシートでは選択肢から自分の間違いに気づけるのが、記述では途中の間違いに気づかずに答案を仕上げてしまうってあるあるなんですねw