8月4日 (月曜日) 晴れ

お盆も近いので

お墓の草取りを終えて・・仏壇の掃除も始めた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

さて仏壇って・・?

調べてみたら・・・・・・・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.仏壇はいつごろから安置するようになったの?

仏壇の歴史は、大変古いものです。

たとえば、今からおよそ千三百年ほど前に記された「日本書紀」の中で、

天武天皇十三年(685)三月二十七日、「諸国の家毎に仏舎(ほとけのみや)をつくりて、

すなわち仏像および経を置き、礼拝供養せよ」と、

人々に呼びかけた天武天皇の詔をみても、そのことがわかります。

すでに当時、仏壇というものが存在していただけでなく、

広く人々に、仏壇を安置して仏教のみ教えをよく味わいなさいと奨励するぐらいですから、

もっと古くからあったものと思われます。

今、現存する最古の仏壇といえば・・・

~~~~~

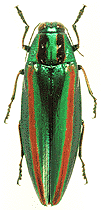

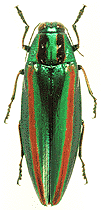

飛鳥時代の法隆寺「玉虫厨子」が有名です。

~~~~~~~~~~~~~~

☆最近では、2008年には平成の玉虫厨子も公開された。

国立科学博物館に展示されている、

玉虫の羽を約3万6千枚使用し作られた「平成の玉虫厨子」。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ところが、さきの天武天皇の詔にしたがい、

多くの一般大衆がそのとおりに、仏壇を家庭に安置して礼拝したのかというと、

そうではなかったようです。

実際にはごく一部の人たちが、国司の庁舎などに持仏堂(じぶつどう)を作ったりして、

朝夕、おつとめをしたという程度にとどまりました。

現在のように、全国的に仏壇が行き渡るのは、

ずっとあとの江戸時代に入ってのことになります。

徳川幕府がキリシタン対策として実施した「宗門改め」により、

各家庭で仏壇の安置を義務づけたのでした。

以来、わが国では、仏壇を家庭の中心として礼拝の生活が定着していったのです。

=====================

やっぱり、江戸幕府を開いたの家康の”宗門改め”の策略であったか?

メモ)

宗門改は、江戸時代の日本で江戸幕府によって行われた宗教政策および民衆統制政策。

民衆の信仰する宗教を調査する制度である。

禁教令の発布に伴いキリシタンの摘発を目的に整備された制度であったが、

江戸中期以降は住民調査的な制度に変移していった。

宗門人別改という名称もあるが、これは別の調査制度である人別改が、

江戸中期以降に宗門改と事実上統合したことからくる名称である。

宗門人別改帳も、本来は宗門改帳と人別改帳という全く別種のものであった。

=========================

お盆も近いので

お墓の草取りを終えて・・仏壇の掃除も始めた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

さて仏壇って・・?

調べてみたら・・・・・・・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.仏壇はいつごろから安置するようになったの?

仏壇の歴史は、大変古いものです。

たとえば、今からおよそ千三百年ほど前に記された「日本書紀」の中で、

天武天皇十三年(685)三月二十七日、「諸国の家毎に仏舎(ほとけのみや)をつくりて、

すなわち仏像および経を置き、礼拝供養せよ」と、

人々に呼びかけた天武天皇の詔をみても、そのことがわかります。

すでに当時、仏壇というものが存在していただけでなく、

広く人々に、仏壇を安置して仏教のみ教えをよく味わいなさいと奨励するぐらいですから、

もっと古くからあったものと思われます。

今、現存する最古の仏壇といえば・・・

~~~~~

飛鳥時代の法隆寺「玉虫厨子」が有名です。

~~~~~~~~~~~~~~

☆最近では、2008年には平成の玉虫厨子も公開された。

国立科学博物館に展示されている、

玉虫の羽を約3万6千枚使用し作られた「平成の玉虫厨子」。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ところが、さきの天武天皇の詔にしたがい、

多くの一般大衆がそのとおりに、仏壇を家庭に安置して礼拝したのかというと、

そうではなかったようです。

実際にはごく一部の人たちが、国司の庁舎などに持仏堂(じぶつどう)を作ったりして、

朝夕、おつとめをしたという程度にとどまりました。

現在のように、全国的に仏壇が行き渡るのは、

ずっとあとの江戸時代に入ってのことになります。

徳川幕府がキリシタン対策として実施した「宗門改め」により、

各家庭で仏壇の安置を義務づけたのでした。

以来、わが国では、仏壇を家庭の中心として礼拝の生活が定着していったのです。

=====================

やっぱり、江戸幕府を開いたの家康の”宗門改め”の策略であったか?

メモ)

宗門改は、江戸時代の日本で江戸幕府によって行われた宗教政策および民衆統制政策。

民衆の信仰する宗教を調査する制度である。

禁教令の発布に伴いキリシタンの摘発を目的に整備された制度であったが、

江戸中期以降は住民調査的な制度に変移していった。

宗門人別改という名称もあるが、これは別の調査制度である人別改が、

江戸中期以降に宗門改と事実上統合したことからくる名称である。

宗門人別改帳も、本来は宗門改帳と人別改帳という全く別種のものであった。

=========================