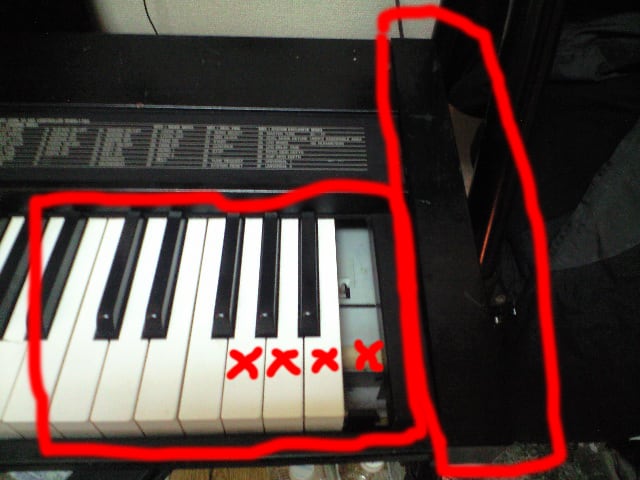

修理はしたものの中のツメが折れて鳴らない鍵盤があるKX88ですが、加工部品を着ければ復帰できそうなので更に修復作業をしました。

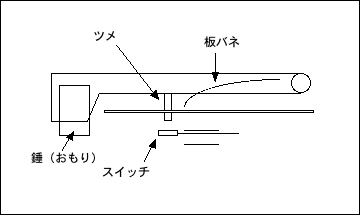

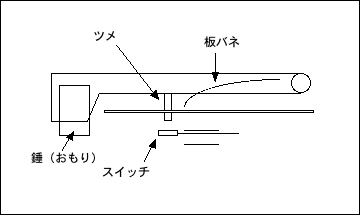

鍵盤は錘以外はツメの部分も含め完全プラスチック製なので厚手のプラ板で加工して取り付ける事にしました。

プラスチック製の箇所は瞬間接着剤がよく効きますし、ツメはスイッチに触れる程度なのでさほど強度はいりません。

重要なのはツメの長さや位置です。

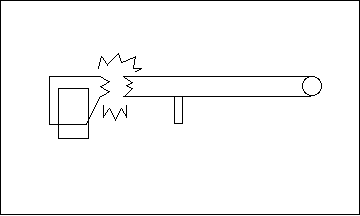

<鍵盤の構造図>

<鍵盤の構造図>

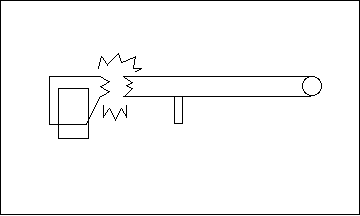

加工したプラ板を取り付け更に削って微調整しました。

<左が本来のツメ 右が修復したもの>

<左が本来のツメ 右が修復したもの>

これでバッチリにスイッチを作動させることができました。

後は折れて繋ぎ合わせた鍵盤の強度です。

都合三本鍵盤が同じ様な部分で折れました。鍵盤の先にかなり重い錘が着いてるのでこの部分が一番負荷がかかるのでしょう。

<折れた部分>

<折れた部分>

先日の修理で折れた断面は繋ぎ合わせて、とりあえず試奏した感じ大丈夫ではあったのですがやはり怖くてMAXでは弾けません。

安心して弾けるよう裏側にプラ板で補強しました。

<左が破損してない鍵盤 右が補強した鍵盤>

<左が破損してない鍵盤 右が補強した鍵盤>

これらの作業で一番トップの「C」意外は全て復帰しました。(やれやれ=3)

このKX88、YAMAHAのME鍵盤というタイプの鍵盤ですが、これ以降PシリーズのデジタルピアノでAE鍵盤、最近ではGH鍵盤やBH鍵盤へと進化しています。

実際、ついこの前まで使っていたP-150がAE鍵盤だったのですが(主観ですが)それよりはかなり好きです。

最新のシンセにもKX顔負けのマスター機能は装備されてはいるのですがMIDI鍵盤が欲しいだけなのにシーケンサーや音源まではちょっとね…。

こういったすばらしいマスターキーボードをGH鍵盤などで生産すれば需要はあると思うんだけどな。

最近KX新シリーズが出たようで、海外では「KX8」として88鍵モデルも出ているようなのですがEXPペダルの端子もなく鍵盤もGHS鍵盤という少しグレードの低い物です。プレイヤー向けというより打ち込み向けのコンセプトのようで少し残念。

修理したり手を入れてますます愛着の湧いて来たKX88であります。

鍵盤は錘以外はツメの部分も含め完全プラスチック製なので厚手のプラ板で加工して取り付ける事にしました。

プラスチック製の箇所は瞬間接着剤がよく効きますし、ツメはスイッチに触れる程度なのでさほど強度はいりません。

重要なのはツメの長さや位置です。

<鍵盤の構造図>

<鍵盤の構造図>加工したプラ板を取り付け更に削って微調整しました。

<左が本来のツメ 右が修復したもの>

<左が本来のツメ 右が修復したもの>これでバッチリにスイッチを作動させることができました。

後は折れて繋ぎ合わせた鍵盤の強度です。

都合三本鍵盤が同じ様な部分で折れました。鍵盤の先にかなり重い錘が着いてるのでこの部分が一番負荷がかかるのでしょう。

<折れた部分>

<折れた部分>先日の修理で折れた断面は繋ぎ合わせて、とりあえず試奏した感じ大丈夫ではあったのですがやはり怖くてMAXでは弾けません。

安心して弾けるよう裏側にプラ板で補強しました。

<左が破損してない鍵盤 右が補強した鍵盤>

<左が破損してない鍵盤 右が補強した鍵盤>これらの作業で一番トップの「C」意外は全て復帰しました。(やれやれ=3)

このKX88、YAMAHAのME鍵盤というタイプの鍵盤ですが、これ以降PシリーズのデジタルピアノでAE鍵盤、最近ではGH鍵盤やBH鍵盤へと進化しています。

実際、ついこの前まで使っていたP-150がAE鍵盤だったのですが(主観ですが)それよりはかなり好きです。

最新のシンセにもKX顔負けのマスター機能は装備されてはいるのですがMIDI鍵盤が欲しいだけなのにシーケンサーや音源まではちょっとね…。

こういったすばらしいマスターキーボードをGH鍵盤などで生産すれば需要はあると思うんだけどな。

最近KX新シリーズが出たようで、海外では「KX8」として88鍵モデルも出ているようなのですがEXPペダルの端子もなく鍵盤もGHS鍵盤という少しグレードの低い物です。プレイヤー向けというより打ち込み向けのコンセプトのようで少し残念。

修理したり手を入れてますます愛着の湧いて来たKX88であります。