市民講座

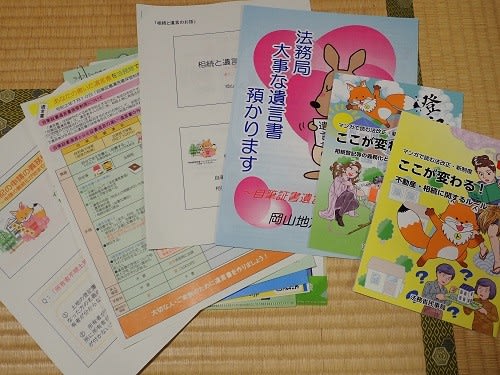

「相続と遺言のお話~自筆証書遺言書保管制度と相続登記の義務化~」

自筆証書遺言書保管制度

遺言書を法務局で預かってもらえる制度です。

この制度を利用すると遺言書の家庭裁判所での検認手続きが不要となり、。また遺言者死亡時には指定した対象者3名に遺言書を法務局で預かっていることを通知してくれます。手数料3,900円

相続登記の義務化

現在日本全体の土地の1/4が所有者不明の状態にあり、土地の管理ができず、公共事業や復旧・復興事業がスムーズに進まないとか、取引や土地の利活用が難しくなるといった問題が生じています。これは相続登記や住所変更の登記がなされていないことが原因です。このため来年、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

不動産を相続したことを知った相続人は3年以内に相続登記をする必要があります。過去の相続も義務化されてから3年以内(令和9年3月31日まで)に相続登記の申請をしなければなりません。過料もあるとか。

もう十数年前のことになりますが、家の相続登記を自分で申請したことがあります。司法書士に依頼すれば済む話ですが、社内教育で宅建の勉強(試験も合格)をしたことがあり、挑戦してみました。

相続人の遺産分割協議書、印鑑証明書、被相続人との関係図、さらに被相続人(親)の誕生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)などが必要です。この戸籍謄本は相続人(私)の戸籍のある市役所に行って話をすると、どこの市役所に連絡するとよいと教えてくれ、郵送で取り寄せることができました。

結構、自分で申請する人もいるようで、間違いの訂正など数回法務局へ出直すことを覚悟(?)すればむずかしいことではありません。

今では法務局のホームページに手続き、必要書類が説明されており、様式をダウンロードすることもできます。

参考

余談ですが、

遺言、

一般的には“ゆいごん”と読みますが、法律上は“いごん”と読みます。

従って法務局の人は“いごん”と言っています。

また余談ですが、

昨日のミラクル

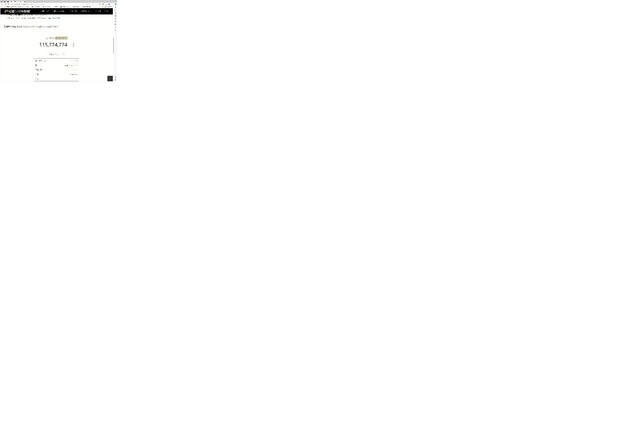

毎日、四国八十八ヶ所霊場会御宝号88億回念誦プロジェクトに私が登録した時点のプロジェクト合計回数を記録しています。

昨日の回数

一昨日 は115,728,728でした。

2023/11/30(木) 115,728,728

2023/12/ 1(金) 115,774,774

下6桁を見てください。

それがどうした?なにか楽しいではないですか。