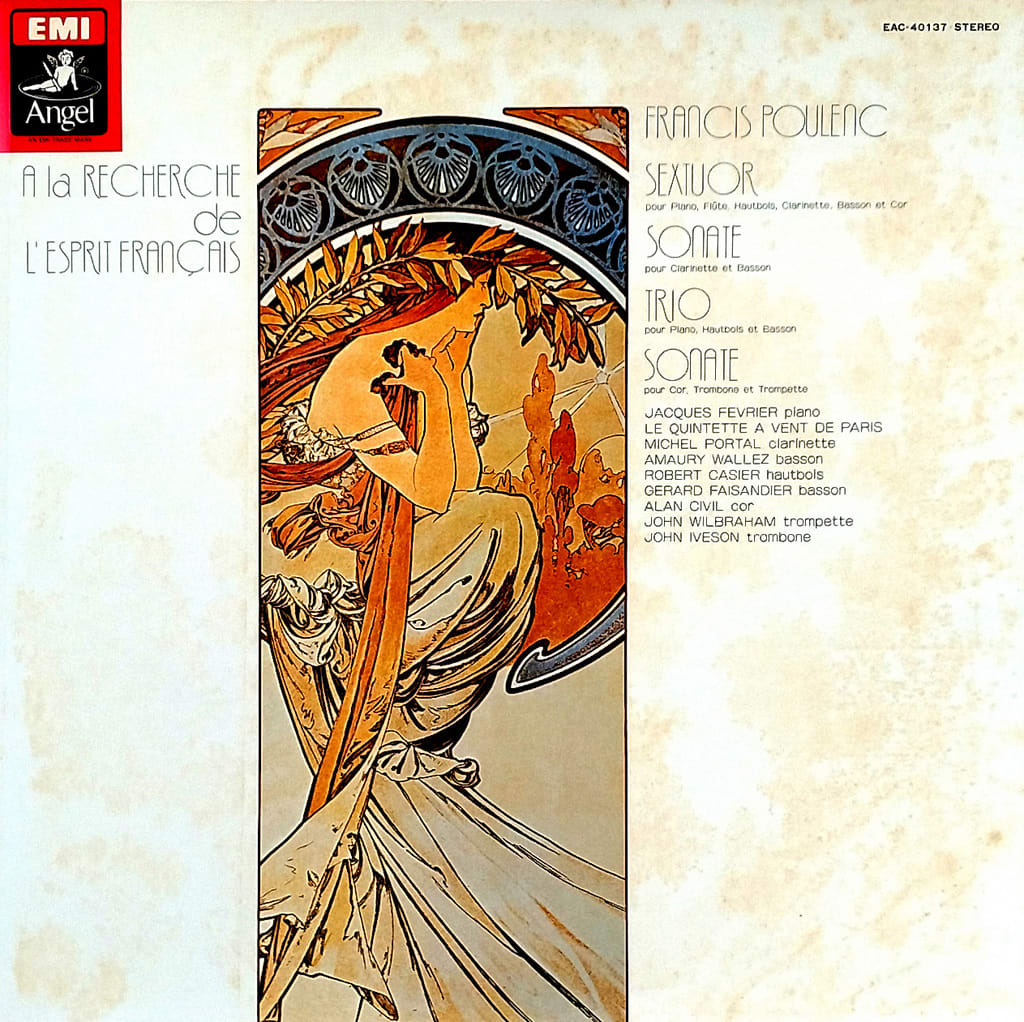

プーランク:ピアノと管楽五重奏のための六重奏曲

ジャック・フェヴリエ(ピアノ)

パリ管楽五重奏団

ジャック・カスタニエ(フルート)

ロベール・カジェ(オーボエ)

アンドレ・ブータール(クラリネット)

ジェラール・フザンディエ(バスーン)

ミシェル・べルジェ(ホルン)

:クラリネットとバスーンのためのソナタ

ミシェル・ポルタル(クラリネット)

アモリー・ヴァレ(バスーン)

:ピアノ、オーボエとバスーンのためのソナタ

ロベール・カジェ(オーボエ)

ジェラール・フザンディエ(バスーン)

:ホルン、トロンボーンとトランペットのためのソナタ

アラン・シヴィル(ホルン)

ジョン・ウィルブラハム(トランペット)

ジョン・アイヴソン(トロンボーン)

録音:1964年1月20日(ピアノと管楽五重奏のための六重奏曲)

1972年3月3日(クラリネットとバスーンのためのソナタ/

ピアノ、オーボエとバスーンのためのソナタ)

1971年11月(ホルン、トロンボーンとトランペットのためのソナタ)

発売:1979年

LP:東芝EMI EAC-40137

普段、ドイツ・オーストリア系の作曲家の音楽に馴れ親しんでいるリスナーが、フランス6人組(デュレ、オネゲル、ミヨー、タイユフェール、プーランク、オーリック)の作曲家であるフランシス・プーランク(1899年―1963年)の曲を聴くと一瞬戸惑う。どうも耳に馴染まないのだ。そんなわけで、私はプーランクの曲には、これまであまり興味が湧かなかったというのが実情であった。今回、昔買っておいたプーランクのLPレコードを引っ張り出して聴きな直してみた。最初の内は、昔感じた通り、どうもしっくりとこなかった。しかし、このLPレコードに収められた室内楽の一部にハッとするような美しさを発見し、繰り返し、繰り返し聴いてみた。すると、何ということであろうか、今まで考えてもみなかったような、まったく新しい音楽の世界が目の前に現れたではないか。その結果、私は、今回初めてプーランクの曲が持つ、軽快、洒脱さ、そしてユーモアとアイロニー、そさらに知性もほどほどに盛り込まれた独特の感性にすっかり魅了されてしまったのである。ドイツ・オーストリア系の曲の多くが、何か思索的で、哲学的なのに比べ、プーランクを含んだフランス6人組の音楽は、感覚的で、情緒を大切にした音楽だと言えると思う。このため、プーランクの曲を聴く時は、皮ふ感覚で聴くに限る。つまり、その音楽と肌合いが合わなくては、どうも具合が悪いのだ。ところが、食わず嫌いと言う言葉があるように、プーランクの曲をほとんど聴かずに、嫌いだというリスナーが日本には多くいるように思う。このLPレコードのB面に収められた「ピアノ、オーボエとバスーンのためのソナタ」と「ホルン、トロンボーンとトランペットのためのソナタ」の2曲は、プーランクを初めて聴くリスナーにも聴きやすい曲であり、“プーランク初心者”には打って付けの曲と言える。このLPレコードに収められた全ての曲の演奏内容は、当時のフランスの最高峰の演奏家によるものだけに、いずれも聴き応え十分であり、満足が行く。プーランクは、パリで生まれ、15歳からスペイン出身の名ピアニスト、リカルド・ビニェスにピアノを師事。3年間の兵役の後、本格的に作曲を学ぶ。1920年に「コメディア」誌上に批評家のアンリ・コレが掲載した論文「ロシア5人組、フランス6人組、そしてエリック・サティ 」によって「6人組」の名が広まった。「6人組」は、声楽曲、室内楽曲、宗教音楽、オペラ、バレエ音楽、オーケストラなどあらゆる音楽ジャンルの楽曲を作曲した。(LPC)