「本能寺将星録紀行」は遂に10回目。

前回で京都の取材地に別れを告げ、舞台は東京へ。

何故に東京かと言いますと・・・

「細川家の至宝 珠玉の永青文庫コレクション」

「細川家の至宝 珠玉の永青文庫コレクション」

幽斎・三斎・ガラシャから護立まで―――細川家の美学

2010年4月20日から同6月6日まで東京国立博物館で開催されました。

(なお、実際の取材順は京都よりもこちらが先です)

永青文庫の名は中世細川家の菩提寺であった京都建仁寺の永源庵と、

青龍寺城(勝龍寺城)から名づけられています。

総数で8万点を超える日本で有数の文化財コレクションです。

さて、当日は週末だった影響もあってかなりの人出。

まあ、東京は何時も人多いかねえと思いつつ、入場!!

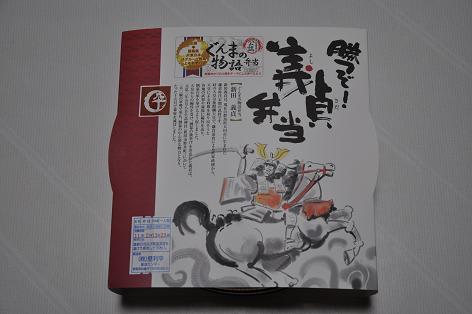

図録。会場で購入。

図録の中身を御紹介したいところなのですが、やっぱりまずいかな。

目を引いたのはやはり甲冑類。

細川忠興といえば山鳥尾の兜が有名なのですが、将星録では若武者っぽい?ものをと考えて、

本展で展示の二つ靡に。実際は熊本藩十三代・細川韶邦所有。

軍旗、馬印なども多く、作中でも使用させて頂きました。もちろん、細川頼有の「錦の御旗」も。

書状類も多数。そういえば隣を歩いていた老夫婦が忠興の書状について、

「年取る度に上手くなる」と言っていました。書の素人にはまったく分かりませんがそうなのか?

ガラシャ(珠子)の和歌の草稿もありました。こちらは力強い癖字であるとのことです。

他は勝龍寺城の絵図面など参考にさせて頂いております

永青文庫関係者のみなさま、そして細川家様。ありがとうございました。

・・・そういえば、細川家にはこんな小話があるそうな。

「実は細川家にはもっと良いものがあったのですが、先の大戦で焼けてしまいましてね」

「え、そうなんですか」

「ええ、応仁の乱で」

なお、「本能寺将星録紀行」は今回で一応の終了です。

お付き合い頂いた方、ありがとうございました(思い出したように復活したら、それはそれとして)

下巻発売から今週で三週間。今週末あたりで本作のあとがきっぽい何かでも書きたいと思います。