茅ヶ崎市美術館で開催中(6月18日(火)-8月25日(日))のミュシャ展に行ってきました。

美術館に入る前に高砂緑地を散策しましたが、その画像とお昼ご飯の画像は次のブログで。今回はミュシャ展についてのみ載せます。

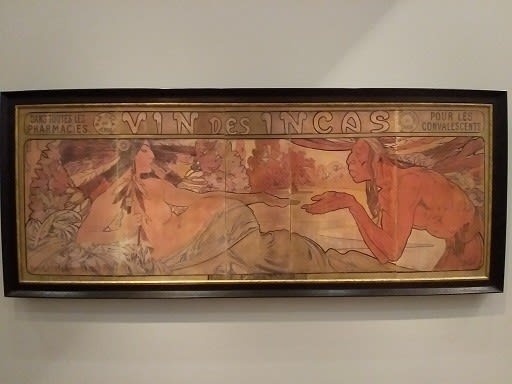

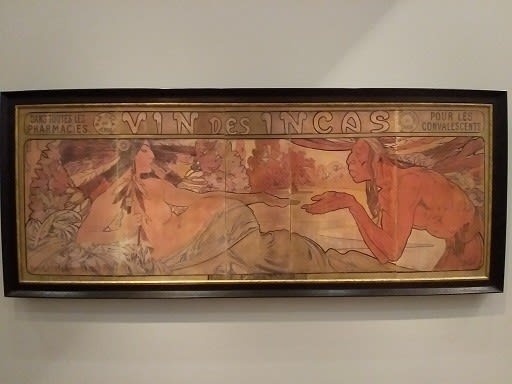

本展ではポスター、装飾パネル、デザイン集、ポストカード、レストランのメニュー、切手、紙幣、証券、商品パッケージなど多様な分野の作品が、三つの展示室に分かれて200点以上展示されていました。

スラヴ民族と祖国チェコを愛し、画家人生をかけて祖国のために筆を執り続けた熱烈な愛国者ムハ(ミュシャ)に焦点をあてる企画展だったと思います。

時代背景などを抜きにして純粋に作品として美しいと思ったのは、サラ・ベルナールをモデルにした「ジスモンダ」や「椿姫」など大判ポスターです。ミュシャがサラ・ベルナールと出会って忽ち時代の寵児になったころの作品群ですね。

あとで作品集を買うのに、華やかな空気に浮かれて、たくさん写真を撮ってしまいました。繊細で華やかで、それでいて庶民的な気安さもある大衆芸術としてのミュシャが、日本で一般的に知られているミュシャの姿だと思います。

ミュシャの絵は、女性の横顔を描いたものが特に好きです。

たなびく長い髪と繊細な装身具と合わせて夢のように美しい。

“パリのミュシャ”から“チェコのムハ”へ。

パリで時代の寵児となったミュシャでしたが、彼の心には祖国チェコとスラヴ民族への愛が燃えていました。ミュシャの祖国愛は1900年のパリ万博でボスニア・ヘルツェゴヴィナの仕事に携わったことでますます強まりました。

1904年の初の渡米から、ミュシャはパリとアメリカを度々行き来し、《スラヴ叙事詩》制作の資金集めのために、個展、公演を精力的にこなし、ポスターや挿絵の制作も手掛けました。

右は「レスリー・カーター」

同じ女優をモデルにした作品でも、サラ・ベルナールをモデルにした一連の作品に比べると、画家の愛が薄いように感じてしまいます。サラ・ベルナールを思わせるポーズなだけに。

左は「セントルイス万博」

女性のうしろにインディアンの男性が描かれているのが目を引きます。

「ヒヤシンス姫」

チェコのサラ・ベルナールと評されたアンナ・セドラーチコヴァーがモデル。

「イヴァンチツェの地方祭」

右「第6回ソコル祭」

左「第8回ソコル祭」

右「モラヴィア教師合唱団ポスター」

左「森のフォノフィルム」

右「1918-1928独立10周年」

左「スラヴ叙事詩展」

スラヴ民族を描いた作品は、特に女性の眼差しの強さが印象的でした。

企画展の終りの方が、お菓子の缶や鏡、お皿にプリントされた作品などで終わったのにはちょっとホッとしたかもしれません。

ゲシュタポに拘束され、健康を損ない、79年の生涯を閉じたミュシャ。

“アールヌーボーの華”としてのミュシャしか知らなかった私には、愛国者ムハの民族と祖国への強い愛に受け止めきれない衝撃を感じたのでした。

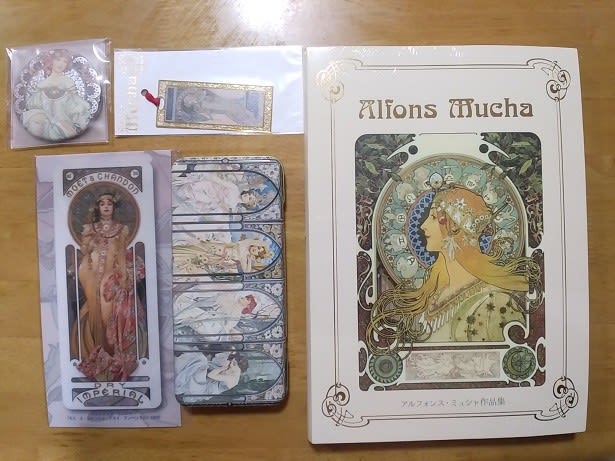

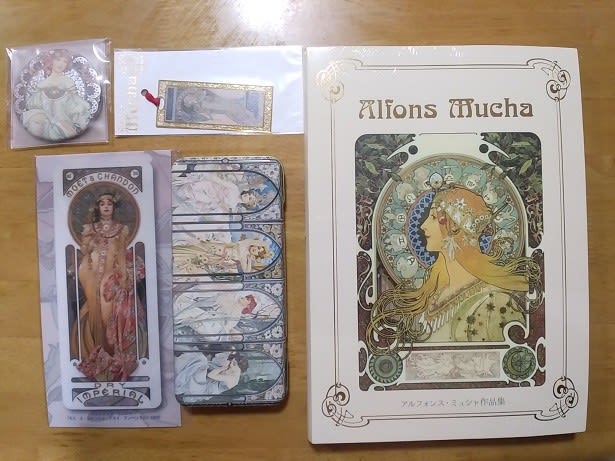

お土産。

美術館に入る前に高砂緑地を散策しましたが、その画像とお昼ご飯の画像は次のブログで。今回はミュシャ展についてのみ載せます。

本展ではポスター、装飾パネル、デザイン集、ポストカード、レストランのメニュー、切手、紙幣、証券、商品パッケージなど多様な分野の作品が、三つの展示室に分かれて200点以上展示されていました。

スラヴ民族と祖国チェコを愛し、画家人生をかけて祖国のために筆を執り続けた熱烈な愛国者ムハ(ミュシャ)に焦点をあてる企画展だったと思います。

時代背景などを抜きにして純粋に作品として美しいと思ったのは、サラ・ベルナールをモデルにした「ジスモンダ」や「椿姫」など大判ポスターです。ミュシャがサラ・ベルナールと出会って忽ち時代の寵児になったころの作品群ですね。

あとで作品集を買うのに、華やかな空気に浮かれて、たくさん写真を撮ってしまいました。繊細で華やかで、それでいて庶民的な気安さもある大衆芸術としてのミュシャが、日本で一般的に知られているミュシャの姿だと思います。

ミュシャの絵は、女性の横顔を描いたものが特に好きです。

たなびく長い髪と繊細な装身具と合わせて夢のように美しい。

“パリのミュシャ”から“チェコのムハ”へ。

パリで時代の寵児となったミュシャでしたが、彼の心には祖国チェコとスラヴ民族への愛が燃えていました。ミュシャの祖国愛は1900年のパリ万博でボスニア・ヘルツェゴヴィナの仕事に携わったことでますます強まりました。

1904年の初の渡米から、ミュシャはパリとアメリカを度々行き来し、《スラヴ叙事詩》制作の資金集めのために、個展、公演を精力的にこなし、ポスターや挿絵の制作も手掛けました。

右は「レスリー・カーター」

同じ女優をモデルにした作品でも、サラ・ベルナールをモデルにした一連の作品に比べると、画家の愛が薄いように感じてしまいます。サラ・ベルナールを思わせるポーズなだけに。

左は「セントルイス万博」

女性のうしろにインディアンの男性が描かれているのが目を引きます。

「ヒヤシンス姫」

チェコのサラ・ベルナールと評されたアンナ・セドラーチコヴァーがモデル。

「イヴァンチツェの地方祭」

右「第6回ソコル祭」

左「第8回ソコル祭」

右「モラヴィア教師合唱団ポスター」

左「森のフォノフィルム」

右「1918-1928独立10周年」

左「スラヴ叙事詩展」

スラヴ民族を描いた作品は、特に女性の眼差しの強さが印象的でした。

企画展の終りの方が、お菓子の缶や鏡、お皿にプリントされた作品などで終わったのにはちょっとホッとしたかもしれません。

ゲシュタポに拘束され、健康を損ない、79年の生涯を閉じたミュシャ。

“アールヌーボーの華”としてのミュシャしか知らなかった私には、愛国者ムハの民族と祖国への強い愛に受け止めきれない衝撃を感じたのでした。

お土産。