中山道の宿場町、奈良井宿は木曾十一宿の中で最もにぎわったところだそうです。

江戸・明治時代の建築物が立ち並ぶ町並を行くと往時にタイムスリップしたかのような思いがしました。

生まれは松本・安曇の信州美人さんたち・・今日はモザイクなしで~

私たち同期は元塗櫛問屋の中村邸を見学しました。 奈良井宿の民家の中でも最も古い形を残しており、この民家の保存をきっかけに

奈良井宿の保存が始まったのだそうです。

間口は三間二尺、奥行き九間半の奥に長い建物で一階より二階が少し前に出た「出梁(ではり)造り」と言う建て方。

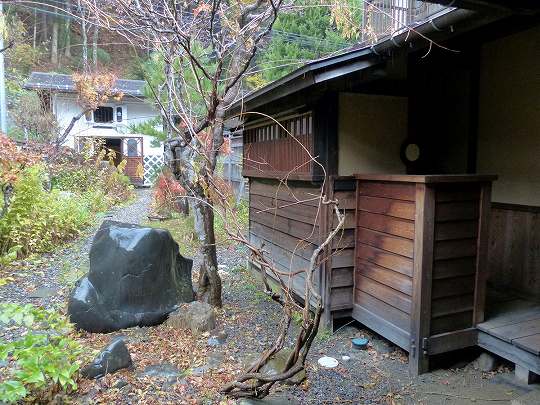

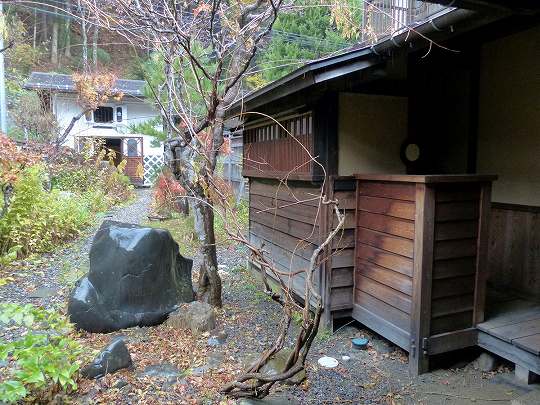

店の間、勝手、中の間と続きここはいちばん奥の座敷です。 座敷の奥は中庭となっており、庫があります。

表二階の座敷 並びに茶室があります。

二階の格子戸から見た町並み。 吹き抜けになったお勝手は当時の生活が偲ばれます~

私たちの記憶の中の家にもこんな竈(くど)があったわねぇ・・・と皆なつかしそう。

猿頭(さるがしら)をあしらった鎧庇。猿頭が上に付けてあるのは防犯上によるもの・・・とおっしゃっていたような?(庇に乗ると下にささえがないので庇ごと落ちる)

※ NHKの朝ドラ『おひさま』の陽子たちの通った甘味処はここを借りての収録だったそうです。

収録に一週間。エキストラ延べ100人ほど・・・だったとのこと。

江戸・明治時代の建築物が立ち並ぶ町並を行くと往時にタイムスリップしたかのような思いがしました。

生まれは松本・安曇の信州美人さんたち・・今日はモザイクなしで~

私たち同期は元塗櫛問屋の中村邸を見学しました。 奈良井宿の民家の中でも最も古い形を残しており、この民家の保存をきっかけに

奈良井宿の保存が始まったのだそうです。

間口は三間二尺、奥行き九間半の奥に長い建物で一階より二階が少し前に出た「出梁(ではり)造り」と言う建て方。

店の間、勝手、中の間と続きここはいちばん奥の座敷です。 座敷の奥は中庭となっており、庫があります。

表二階の座敷 並びに茶室があります。

二階の格子戸から見た町並み。 吹き抜けになったお勝手は当時の生活が偲ばれます~

私たちの記憶の中の家にもこんな竈(くど)があったわねぇ・・・と皆なつかしそう。

猿頭(さるがしら)をあしらった鎧庇。猿頭が上に付けてあるのは防犯上によるもの・・・とおっしゃっていたような?(庇に乗ると下にささえがないので庇ごと落ちる)

※ NHKの朝ドラ『おひさま』の陽子たちの通った甘味処はここを借りての収録だったそうです。

収録に一週間。エキストラ延べ100人ほど・・・だったとのこと。