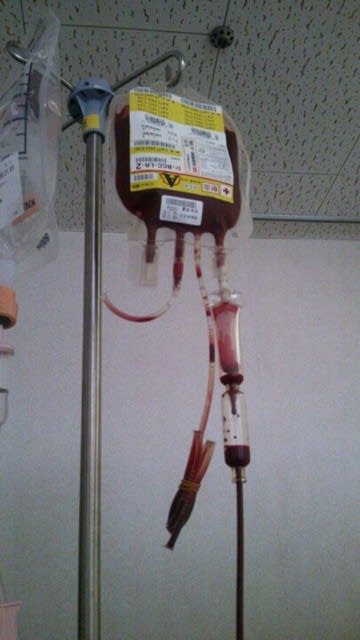

輸血血液は、放射線照射をされており死者が出ています!!

輸血後1-2週間後に発熱と皮膚の紅斑に始まり、肝障害、下痢、下血などが出現し、さらに白血球、赤血球、血小板がともに減少し、敗血症などの重症感染症の発症や大量の出血が起こり、輸血後3-4週で死亡することがある。

引用

輸血血液への放射線照射(GVHDの予防)

最近では、輸血する血液を放射線照射することが多い。

これは、輸血する血液(graft) 製剤に含まれる供血者の白血球のひとつであるリンパ球が、患者組織中で生着、増殖し、患者組織(host)を攻撃、破壊するのを防止するためである。

この病気を輸血後移植片対宿主病(PT-GVHD)と呼ぶが、有効な治療法はなく、一度発症するとほぼ95%以上死亡する。この病気に対する予防対策として輸血血液製剤への事前の放射線照射が有用な予防法として知られており、1996年日本輸血学会より放射線照射のガイドラインが示され、日本赤十字社や各医療機関において照射血供給体制が整っている。 1993年-1999年の間に発生した輸血後GVHD症例として61件が確定されているが、1981年-1986年当時にくらべ減少している。

1. 輸血後GVHDとは

輸血後1-2週間後に発熱と皮膚の紅斑に始まり、肝障害、下痢、下血などが出現し、さらに白血球、赤血球、血小板がともに減少し、敗血症などの重症感染症の発症や大量の出血が起こり、輸血後3-4週で死亡することがある。

当初は免疫の状態がよくない患者に輸血する場合にのみ、GVHD発症の危険性があると考えられていた。

私たちのからだには血液のABO型やRh型以外にも様々な組織型があり、これを組織適合抗原(HLA:Human Leukocyte Antigen抗原、ヒト白血球抗原)というが、これが相互に似通っていると免疫担当細胞が供血者リンパ球を異物と認識しない可能性が生じ、逆に患者体内に生着したリンパ球が患者組織を異物として認識し攻撃してしまう反応、すなわちPT-GVHDが生じるのである。

2.輸血血液の放射線照射

輸血後GVHDは今のところ有効な治療法がなく、発症してしまうと100%近い死亡率であるため、いかに未然に防ぐかが重要になる。つまりHLA型の似通った活きの良いリンパ球が多数輸血されれば、それだけ患者の体に生着して、増えていく可能性が高くなるわけであるから、他人のリンパ球が侵入するのをいかに減らすかが問題となる。

輸血が必要不可欠となれば、活きの良いリンパ球がたくさん含まれるような新鮮血はできるだけ使用しないこと、もちろん肉親からの輸血は避けるべきである。一般に全血を1週間保存してもその中に含まれるリンパ球の数はあまり減らないが、リンパ球の機能は、4日目頃より低下し1週間で約30分の1となる。さらに輸血の際に白血球除去フィルターを使いリンパ球の進入を防ぐのも、ある程度有用である。しかしながら、10日以上たった保存血輸血や除去フィルターを使った輸血でもGVHD発症の報告があり、これらの対策だけでは充分とは言えない。

ちなみに、赤血球、顆粒球、リンパ球、血小板といった血液成分のなかで放射線の影響を最も受けやすいのは、リンパ球である(図3参照)。そこで、輸血血液製剤にあらかじめ放射線をある程度照射することにより、混入している供血者のリンパ球に損傷を与え機能を抑えて、輸血後GVHDを予防することができる。実際、照射放射線線量が5Gy(グレイ)以上になるとリンパ球の反応増殖性がなくなる。赤血球においては、全血または赤血球濃厚液への200Gyまでの照射であれば溶血や酸素運搬機能の変化に影響を及ぼさない。赤血球寿命も100Gy以下であれば不変である。

ただし、照射後保存して1週間以上経過すると赤血球が壊れやすくなり、カリウム濃度の増加が認められる。そのためカリウムの増加が好ましくない患者(小児、腎不全患者、大量輸血患者など)に対しては、照射後早めに少なくとも1週間以内に使用することが望まれる。血小板に対して50Gyの照射をすると、予測される値よりも輸血後の血小板数があまり増えないとされているが、生体内での寿命は不変であり照射後の輸血による血小板増加分で十分な止血効果はあるとされる。

3.放射線照射の問題点

放射線照射血液の輸血後の長期的な影響、つまり突然変異による発癌の問題については、自己複製能をもつリンパ球や将来白血球、赤血球、血小板になる細胞が照射によって突然変異を起こす確率、その変異した細胞が生き残る確率、さらに患者体内で拒絶されずにいる確率などをかけ合わすと、大きな危険性はないと予想される。しかしながら、ヒトでの安全性は十分確認されていない。また、15Gyから50Gyの照射線量域では、輸血用血液に混入しているウイルスなどの微生物を不活化することはできず、突然変異を誘発する可能性は否定できない。現時点でその危険性を判断することは不可能であり、長期的な評価が必要である。

1992年から、成人の心臓の手術や1500g以下の未熟児症例など1部について保険適用となったが、免疫の状態がよくない患者以外での輸血後GVHD発症の危険性を考慮すると、保険適用範囲の拡大が望まれていた。その後、1996年日本輸血学会より放射線照射の指針が示され、同年より「照射の必要があると医師が判断した場合」について保険適用が実施されるようになった。

血液専用照射装置としてセシウムを線源とするものとX線によるものがある。前者は2-3分で数単位の血液製剤に照射が可能だが、高価で放射線取り扱いの資格を有する者しか使えない。後者は同数の血液製剤への照射に10数分以上かかりX線管の交換の維持費がかかるが、使用者の資格が厳しくはない。いずれにしろ各医療施設で照射が可能か、緊急時など時間外の照射をどうするか、自施設での照射困難な医療施設への照射血の供給などの問題があげられる。なお、1993年より、国庫補助などで日本赤十字社における照射血供給体制の確立がなされはじめている。