春の秩父34番札所巡りⅢ

秩父観音札所34カ所。秩父盆地の中、静かな山村に、

民家の間に点在する34カ所のお寺さん。どこも意外に小さく、素朴であたたかい。

札所と札所を結ぶ巡礼道は

レンゲ畑、タンポポ畑、あるいは梅林、そんな田園風景。

今回の札所巡りは34番札所水潜寺から順番に車で巡る2日間の

気ままな旅です。最終到着地は1番札所四萬部寺となります。

目に付いた風景を掲載して参ります。

今回は24番札所から20番札所を掲載致します

第二十四番 光智山 法泉寺本堂

116段の急な石段を登ると、観音堂は正面。鬱蒼とした樹木に囲まれたお堂は、

江戸中期の建築で左右が凹形に張り出しており、張り出し部分には仁王像が厨子に納められている。

本尊は座高約24cm、宗朝風の美しい像で、室町時代の作といわれている。

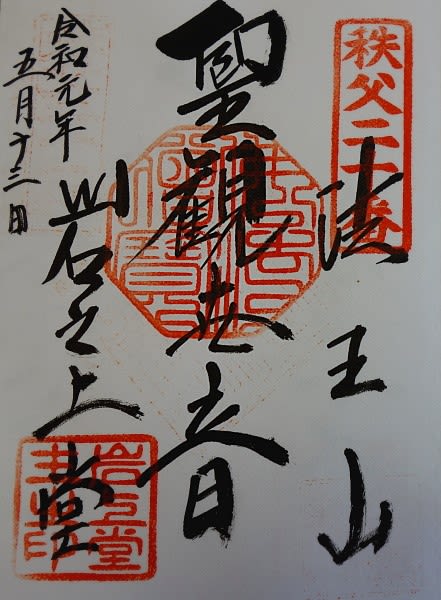

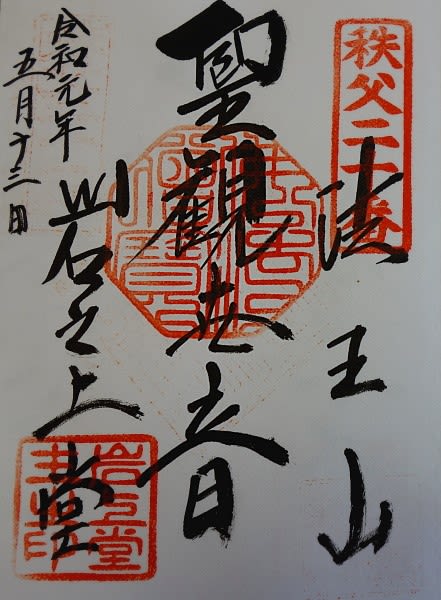

第二十四番 光智山 法泉寺御朱印

法泉寺長い階段上から秩父のシンボル武甲山が良く見えていました

第二十三番 松風山 音楽寺本堂への参道を進む

第二十三番 松風山 音楽寺本堂

小鹿坂峠の中腹に位置し、観音堂の前庭からは秩父市街が一望できる。

音楽寺の名の由来は、秩父札所を開創した十三人権者がこの山の松風の音をきいた時、

菩薩の奏でる音楽と感じたからと言われている。

音楽を志す人たちが訪れ、願いをかける姿を目にすることも多い。

境内には桜の木が多く、春は花見でにぎわい、秋は紅葉が楽しめる。

堂前の梵鐘は、明和5年(1768年)に鋳造されたもので高さ120cm、108個の乳頭、

六観音像が浮彫りされており、高く美しい音を奏でる。

第二十三番 松風山 音楽寺御朱印

第二十三番 松風山 音楽寺本堂から童子堂へ向かう途中秩父市街地と武甲山を望む

第二十二番 華台山 童子堂山門

第二十二番 華台山 童子堂本堂

静かな田舎道を行くと茅葺きの仁王門が現れる。左右の仁王像は大きな目を見開いている。

可愛いというか、ひょうきんな童子のような表情には思わず微笑んでしまう。

観音堂は、江戸中期の華麗な建築で、正面の唐戸には風神雷神、迦陵頻伽(かりょうびんが)

の浮彫りを見ることが出来る。

第二十二番 華台山 童子堂御朱印

第二十一番 要光山 観音寺

第二十一番 要光山 観音寺

岩之上堂から徒歩約10分、畑道を行き車道にでて左折すると二十一番の石柱がある。

大正12年(1923年)隣接した小学校の火災により類焼したが、

その後廃寺を移築したのが現在の本堂である。

境内には真言曼荼羅供養塔、弁財天石塔、芭蕉句碑、宝篋印塔などが並ぶ。

堂前の道端には地芝居役者の座長、中村十九十郎の供養碑があり、

地芝居隆盛の昔を偲ぶこともできる。

第二十一番 要光山 観音寺御朱印

第二十番 法王山 岩之上堂

第二十番 法王山 岩之上堂本堂

秩父橋で荒川を渡り、二十番の標識を見つけるともう近い。

樹木に囲まれた小道を下ると観音堂の前にでる。

かつて巡礼者は荒川を渡し船で渡り、観音堂前の大覗岩の下にあった

奥の院から石段をのぼって観音堂に向かったという。

堂内には宮殿型の厨子があり、観音開きの扉の裏には日天、月天、風神、

雷神と共に観音三十三応身の彫刻がほどこされ、貴重な文化財として保護されている。

第二十番 法王山 岩之上堂御朱印

最後まで御覧頂きありがとうございます

秩父観音札所34カ所。秩父盆地の中、静かな山村に、

民家の間に点在する34カ所のお寺さん。どこも意外に小さく、素朴であたたかい。

札所と札所を結ぶ巡礼道は

レンゲ畑、タンポポ畑、あるいは梅林、そんな田園風景。

今回の札所巡りは34番札所水潜寺から順番に車で巡る2日間の

気ままな旅です。最終到着地は1番札所四萬部寺となります。

目に付いた風景を掲載して参ります。

今回は24番札所から20番札所を掲載致します

第二十四番 光智山 法泉寺本堂

116段の急な石段を登ると、観音堂は正面。鬱蒼とした樹木に囲まれたお堂は、

江戸中期の建築で左右が凹形に張り出しており、張り出し部分には仁王像が厨子に納められている。

本尊は座高約24cm、宗朝風の美しい像で、室町時代の作といわれている。

第二十四番 光智山 法泉寺御朱印

法泉寺長い階段上から秩父のシンボル武甲山が良く見えていました

第二十三番 松風山 音楽寺本堂への参道を進む

第二十三番 松風山 音楽寺本堂

小鹿坂峠の中腹に位置し、観音堂の前庭からは秩父市街が一望できる。

音楽寺の名の由来は、秩父札所を開創した十三人権者がこの山の松風の音をきいた時、

菩薩の奏でる音楽と感じたからと言われている。

音楽を志す人たちが訪れ、願いをかける姿を目にすることも多い。

境内には桜の木が多く、春は花見でにぎわい、秋は紅葉が楽しめる。

堂前の梵鐘は、明和5年(1768年)に鋳造されたもので高さ120cm、108個の乳頭、

六観音像が浮彫りされており、高く美しい音を奏でる。

第二十三番 松風山 音楽寺御朱印

第二十三番 松風山 音楽寺本堂から童子堂へ向かう途中秩父市街地と武甲山を望む

第二十二番 華台山 童子堂山門

第二十二番 華台山 童子堂本堂

静かな田舎道を行くと茅葺きの仁王門が現れる。左右の仁王像は大きな目を見開いている。

可愛いというか、ひょうきんな童子のような表情には思わず微笑んでしまう。

観音堂は、江戸中期の華麗な建築で、正面の唐戸には風神雷神、迦陵頻伽(かりょうびんが)

の浮彫りを見ることが出来る。

第二十二番 華台山 童子堂御朱印

第二十一番 要光山 観音寺

第二十一番 要光山 観音寺

岩之上堂から徒歩約10分、畑道を行き車道にでて左折すると二十一番の石柱がある。

大正12年(1923年)隣接した小学校の火災により類焼したが、

その後廃寺を移築したのが現在の本堂である。

境内には真言曼荼羅供養塔、弁財天石塔、芭蕉句碑、宝篋印塔などが並ぶ。

堂前の道端には地芝居役者の座長、中村十九十郎の供養碑があり、

地芝居隆盛の昔を偲ぶこともできる。

第二十一番 要光山 観音寺御朱印

第二十番 法王山 岩之上堂

第二十番 法王山 岩之上堂本堂

秩父橋で荒川を渡り、二十番の標識を見つけるともう近い。

樹木に囲まれた小道を下ると観音堂の前にでる。

かつて巡礼者は荒川を渡し船で渡り、観音堂前の大覗岩の下にあった

奥の院から石段をのぼって観音堂に向かったという。

堂内には宮殿型の厨子があり、観音開きの扉の裏には日天、月天、風神、

雷神と共に観音三十三応身の彫刻がほどこされ、貴重な文化財として保護されている。

第二十番 法王山 岩之上堂御朱印

最後まで御覧頂きありがとうございます

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます