春の秩父34番札所巡りⅣ

秩父観音札所34カ所。秩父盆地の中、静かな山村に、

民家の間に点在する34カ所のお寺さん。どこも意外に小さく、素朴であたたかい。

札所と札所を結ぶ巡礼道はレンゲ畑、タンポポ畑、あるいは梅林、そんな田園風景。

今回の札所巡りは34番札所水潜寺から順番に車で巡る2日間の

気ままな旅です。最終到着地は1番札所四萬部寺となります。

目に付いた風景を掲載して参ります。

今回は秩父札所19番から秩父札所15番を掲載致します

第十九番 飛渕山 龍石寺本堂

参道を入ると六地蔵像が出迎えてくれる。荒川の浸食でできた河岸段丘上に露出した

大きな岩盤の上に本堂が建てられている。 そりの大きい宝形屋根に流れ向拝を

付けた佇まいは、寺名の通り堂々としている。縁起によると、

この地方で旱魃があった際、弘法大師が祈祷したところ、この地の磐石が

二つに割れ龍雲が立ちのぼり、雨が降りすべてが蘇ったといわれている

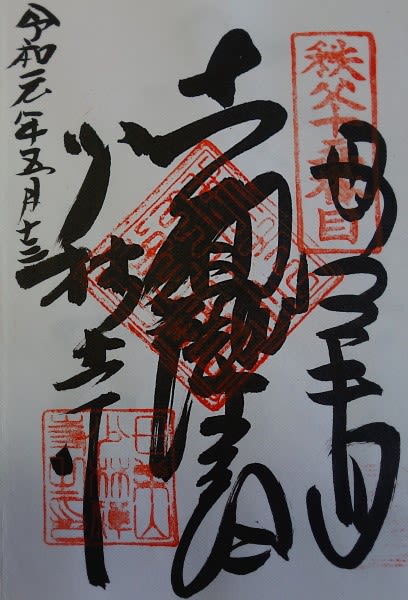

龍石寺御朱印

第十八番 白道山 神門寺本堂

天保年間(1830~1844年)に再建された観音堂の前に立つと、

その物静かな佇まいには時代の雰囲気が漂っている。観音堂正面の虹梁には、

森玄黄斎(秩父出身の彫刻師)の手による御詠歌の扁額

元治元年 1864年)が掲げられている。

国道140号線に面し、車の場合、交通量が多く速度が出てしまうので、

通り過ぎてしまわないように注意をしたい。

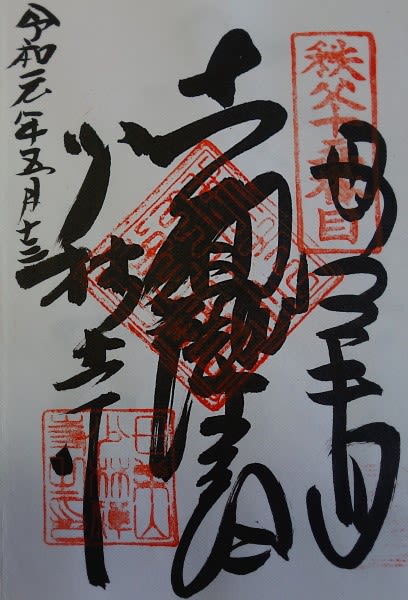

神門寺御朱印

第十七番 実正山 定林寺本堂

やや市街地を外れた、野寺の趣の深い寺。別称を「林寺」といい、

林家の持寺として開創された。観音堂は吹放しの回廊をとりまわし、

正面の欄間の左右の花鳥図透かし彫りが美しい。

本堂手前にある鐘楼の梵鐘には西国、坂東、秩父百観音の

ご本尊が浮き彫りにされ、各寺院の御詠歌が刻まれている。

当初の梵鐘は江戸初期の火災で本堂とともに消失したといわれ、

現存の物は宝暦8年(1758年)に再鋳されたものである。

定林寺御朱印

第十六番 無量山 西光寺山門

第十六番 無量山 西光寺本堂

山門をくぐると正面に宝永7年(1710年)に建てられた本堂があり、

本堂正面の欄間には、釈迦の涅槃像等の刻まれている。

右手には四国八十八箇所霊場の本尊模刻が並ぶ回廊堂が建っている。

この回廊を巡ると、四国八十八箇所を巡るのと同等の功徳が得られ、

観音様の功徳と共に弘法大師のご利益も得られるといわれている。

春には白壁にそってボタンの花が咲き競う。

禅宗の多い秩父札所にあっては希な真言密教寺院である。

西光寺御朱印

第十五番 母巣山 少林寺案内板

第十五番 母巣山 少林寺本堂

番場通りを秩父神社に向かって進むと札所十五番の石碑が建つ。

秩父鉄道の踏切をわたると、石段の上に白漆喰塗りの本堂が目に入る。

本堂(観音堂)が白漆喰塗りの耐火構造の土蔵造りなのは、

明治11年(1878年)の秩父大火で焼失した教訓を活かして再建されたため。

本堂の欄間には、信者達により観音経を絵解きした16枚の彩色彫刻がある。

境内には花木が多く植えられ、それぞれに名札が下げられている。

少林寺御朱印

最後まで御覧頂きありがとうございます

秩父観音札所34カ所。秩父盆地の中、静かな山村に、

民家の間に点在する34カ所のお寺さん。どこも意外に小さく、素朴であたたかい。

札所と札所を結ぶ巡礼道はレンゲ畑、タンポポ畑、あるいは梅林、そんな田園風景。

今回の札所巡りは34番札所水潜寺から順番に車で巡る2日間の

気ままな旅です。最終到着地は1番札所四萬部寺となります。

目に付いた風景を掲載して参ります。

今回は秩父札所19番から秩父札所15番を掲載致します

第十九番 飛渕山 龍石寺本堂

参道を入ると六地蔵像が出迎えてくれる。荒川の浸食でできた河岸段丘上に露出した

大きな岩盤の上に本堂が建てられている。 そりの大きい宝形屋根に流れ向拝を

付けた佇まいは、寺名の通り堂々としている。縁起によると、

この地方で旱魃があった際、弘法大師が祈祷したところ、この地の磐石が

二つに割れ龍雲が立ちのぼり、雨が降りすべてが蘇ったといわれている

龍石寺御朱印

第十八番 白道山 神門寺本堂

天保年間(1830~1844年)に再建された観音堂の前に立つと、

その物静かな佇まいには時代の雰囲気が漂っている。観音堂正面の虹梁には、

森玄黄斎(秩父出身の彫刻師)の手による御詠歌の扁額

元治元年 1864年)が掲げられている。

国道140号線に面し、車の場合、交通量が多く速度が出てしまうので、

通り過ぎてしまわないように注意をしたい。

神門寺御朱印

第十七番 実正山 定林寺本堂

やや市街地を外れた、野寺の趣の深い寺。別称を「林寺」といい、

林家の持寺として開創された。観音堂は吹放しの回廊をとりまわし、

正面の欄間の左右の花鳥図透かし彫りが美しい。

本堂手前にある鐘楼の梵鐘には西国、坂東、秩父百観音の

ご本尊が浮き彫りにされ、各寺院の御詠歌が刻まれている。

当初の梵鐘は江戸初期の火災で本堂とともに消失したといわれ、

現存の物は宝暦8年(1758年)に再鋳されたものである。

定林寺御朱印

第十六番 無量山 西光寺山門

第十六番 無量山 西光寺本堂

山門をくぐると正面に宝永7年(1710年)に建てられた本堂があり、

本堂正面の欄間には、釈迦の涅槃像等の刻まれている。

右手には四国八十八箇所霊場の本尊模刻が並ぶ回廊堂が建っている。

この回廊を巡ると、四国八十八箇所を巡るのと同等の功徳が得られ、

観音様の功徳と共に弘法大師のご利益も得られるといわれている。

春には白壁にそってボタンの花が咲き競う。

禅宗の多い秩父札所にあっては希な真言密教寺院である。

西光寺御朱印

第十五番 母巣山 少林寺案内板

第十五番 母巣山 少林寺本堂

番場通りを秩父神社に向かって進むと札所十五番の石碑が建つ。

秩父鉄道の踏切をわたると、石段の上に白漆喰塗りの本堂が目に入る。

本堂(観音堂)が白漆喰塗りの耐火構造の土蔵造りなのは、

明治11年(1878年)の秩父大火で焼失した教訓を活かして再建されたため。

本堂の欄間には、信者達により観音経を絵解きした16枚の彩色彫刻がある。

境内には花木が多く植えられ、それぞれに名札が下げられている。

少林寺御朱印

最後まで御覧頂きありがとうございます

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます