春の秩父34番札所巡りⅡ

秩父観音札所34カ所。秩父盆地の中、静かな山村に、

民家の間に点在する34カ所のお寺さん。どこも意外に小さく、素朴であたたかい。

札所と札所を結ぶ巡礼道はレンゲ畑、タンポポ畑、あるいは梅林、そんな田園風景。

今回の札所巡りは34番札所水潜寺から順番に車で巡る2日間の

気ままな旅です。最終到着地は1番札所四萬部寺となります。

目に付いた風景を掲載して参ります。

今回は札所29番~25番札所を掲載致します

第二十九番 笹戸山 長泉院

大きな石灯篭の間を進むと間口の広い本堂の正面にでる。本堂の天井は、

千社札を貼ったようにみせながら、実は文字を彫り、

黒漆を塗った納札天井となっている。堂内正面には葛飾北斎の描いた

『桜図額』が掲げられている。札所二十九番が「石札堂」(正式には「石札道場」)

といわれるのは、文暦元年(1234年)に、性空上人らが秩父を巡錫(じゅんしゃく)

した折に、石札を納めたと伝えられることに由来している。

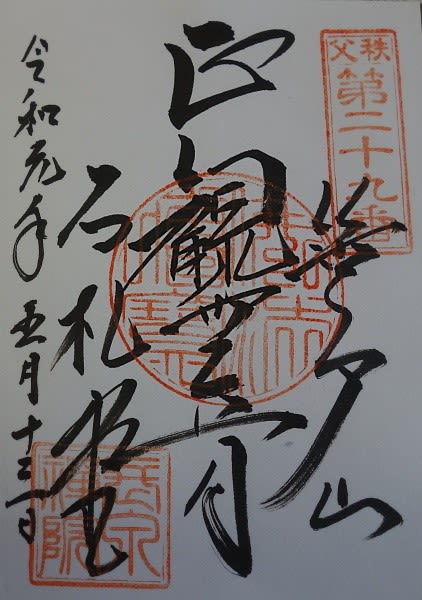

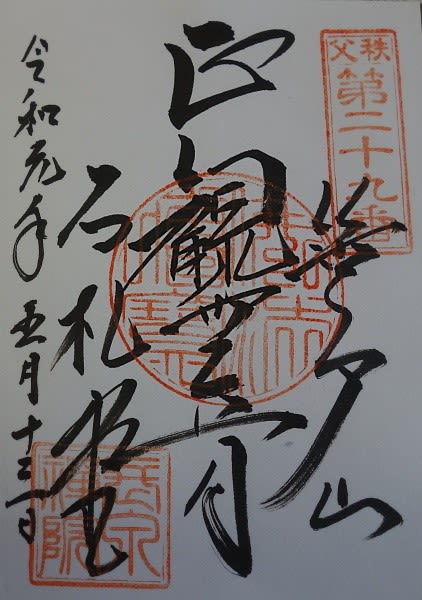

長泉院御朱印

第二十八番 石龍山 橋立堂

秩父鉄道「浦山口駅」から川の流れを聞きながら歩みを進めると、

そそり立った岩壁が目に入る。石段を上がった正面に三間四面、

縁を回した朱塗りの観音堂があり、高さ65mの切り立った岩壁が

覆いかぶさるように迫っている。江戸中期の建築といわれ、

堂内には鎌倉時代の作と伝えられる

本尊・馬頭観世音が安置されている。お堂の横には橋立鍾乳洞があり、

昔から胎内くぐりの霊場として

巡礼達に親しまれてきた。

橋立堂御朱印

第二十七番 竜河山 大淵寺

札所二十六番岩井堂から琴平ハイキングコースをたどり、

護国観音を経由して山を下ると、木立の中に美しい観音堂が見えてくる。

このお堂が札所二十七番の観音堂『月影堂』で、かつては山の上にあったが

大正8年(1919年)に蒸気機関車の煤煙による火災で焼失した。

その後、本尊の聖観音像は本堂に仮安置されていたが、

平成8年(1996年)本堂裏手の一段高い所に観音堂が再建され、

以来ここに安置されている。

大淵寺御朱印

第二十六番 萬松山 圓融寺参道を進む

第二十六番 萬松山 圓融寺本堂

観音堂(岩井堂)へは、円融寺の本堂(納経所)から山伝いの道を歩き

昭和電工の敷地内を通り、琴平神社の石碑の脇を進む。

さらに300余段の石段を登らなけらばならないが、石段は苔がついていたり、

壊れている部分があるので足元に注意したい。登りきると江戸中期の建築

といわれる舞台造りの観音堂が迎えてくれる。

第二十六番 萬松山 圓融寺御朱印

第二十五番 岩谷山 久昌寺

第二十五番 岩谷山 久昌寺本堂

仁王門の先にみえる観音堂は三間四面で、堂内には宮殿形の

厨子に本尊聖観音が納められている。ご本尊は一木造りの立像で、

室町時代の作という。秩父観音霊場草創の話として、西国札所二十七番

書写山圓教寺を開いた性空上人が従者を

従え秩父札所を巡った時、夢で閻魔大王に遭い、

石の通行手形を授けられた、と伝えられている。

第二十五番 岩谷山 久昌寺御朱印

最後まで御覧頂きありがとうございます

秩父観音札所34カ所。秩父盆地の中、静かな山村に、

民家の間に点在する34カ所のお寺さん。どこも意外に小さく、素朴であたたかい。

札所と札所を結ぶ巡礼道はレンゲ畑、タンポポ畑、あるいは梅林、そんな田園風景。

今回の札所巡りは34番札所水潜寺から順番に車で巡る2日間の

気ままな旅です。最終到着地は1番札所四萬部寺となります。

目に付いた風景を掲載して参ります。

今回は札所29番~25番札所を掲載致します

第二十九番 笹戸山 長泉院

大きな石灯篭の間を進むと間口の広い本堂の正面にでる。本堂の天井は、

千社札を貼ったようにみせながら、実は文字を彫り、

黒漆を塗った納札天井となっている。堂内正面には葛飾北斎の描いた

『桜図額』が掲げられている。札所二十九番が「石札堂」(正式には「石札道場」)

といわれるのは、文暦元年(1234年)に、性空上人らが秩父を巡錫(じゅんしゃく)

した折に、石札を納めたと伝えられることに由来している。

長泉院御朱印

第二十八番 石龍山 橋立堂

秩父鉄道「浦山口駅」から川の流れを聞きながら歩みを進めると、

そそり立った岩壁が目に入る。石段を上がった正面に三間四面、

縁を回した朱塗りの観音堂があり、高さ65mの切り立った岩壁が

覆いかぶさるように迫っている。江戸中期の建築といわれ、

堂内には鎌倉時代の作と伝えられる

本尊・馬頭観世音が安置されている。お堂の横には橋立鍾乳洞があり、

昔から胎内くぐりの霊場として

巡礼達に親しまれてきた。

橋立堂御朱印

第二十七番 竜河山 大淵寺

札所二十六番岩井堂から琴平ハイキングコースをたどり、

護国観音を経由して山を下ると、木立の中に美しい観音堂が見えてくる。

このお堂が札所二十七番の観音堂『月影堂』で、かつては山の上にあったが

大正8年(1919年)に蒸気機関車の煤煙による火災で焼失した。

その後、本尊の聖観音像は本堂に仮安置されていたが、

平成8年(1996年)本堂裏手の一段高い所に観音堂が再建され、

以来ここに安置されている。

大淵寺御朱印

第二十六番 萬松山 圓融寺参道を進む

第二十六番 萬松山 圓融寺本堂

観音堂(岩井堂)へは、円融寺の本堂(納経所)から山伝いの道を歩き

昭和電工の敷地内を通り、琴平神社の石碑の脇を進む。

さらに300余段の石段を登らなけらばならないが、石段は苔がついていたり、

壊れている部分があるので足元に注意したい。登りきると江戸中期の建築

といわれる舞台造りの観音堂が迎えてくれる。

第二十六番 萬松山 圓融寺御朱印

第二十五番 岩谷山 久昌寺

第二十五番 岩谷山 久昌寺本堂

仁王門の先にみえる観音堂は三間四面で、堂内には宮殿形の

厨子に本尊聖観音が納められている。ご本尊は一木造りの立像で、

室町時代の作という。秩父観音霊場草創の話として、西国札所二十七番

書写山圓教寺を開いた性空上人が従者を

従え秩父札所を巡った時、夢で閻魔大王に遭い、

石の通行手形を授けられた、と伝えられている。

第二十五番 岩谷山 久昌寺御朱印

最後まで御覧頂きありがとうございます

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます