太刀 長光

太刀 長光

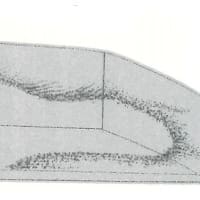

備前長舩派を確たるものとしたのが鎌倉時代後期の長光。初期には華やかな互の目丁子を焼いたが、次第に穏やかな直刃に小足入りの刃文が多くなった。この流れは山城国においても同様であり、刀の性能と刃文の関連性が考慮されるようになったものであろうか、とても興味深いものがある。備前伝における直刃はこの辺りからというわけではないが、焼の高さを一定にし、足を配することで刃先の硬度に変化を付けるという物理的、構造的な研究が背後に想像できるのは面白い。地鉄は良く詰んだ杢目交じりの板目肌で地沸が付き、映りが焼刃に沿って下半は乱れが強く、上部は直調に現れている。刃文はみての通りで、鋭い足、飛足、葉などが濃密。帽子は小丸返り。このような刃文も後の刀工に影響を与えている。□

太刀 長光

備前長舩派を確たるものとしたのが鎌倉時代後期の長光。初期には華やかな互の目丁子を焼いたが、次第に穏やかな直刃に小足入りの刃文が多くなった。この流れは山城国においても同様であり、刀の性能と刃文の関連性が考慮されるようになったものであろうか、とても興味深いものがある。備前伝における直刃はこの辺りからというわけではないが、焼の高さを一定にし、足を配することで刃先の硬度に変化を付けるという物理的、構造的な研究が背後に想像できるのは面白い。地鉄は良く詰んだ杢目交じりの板目肌で地沸が付き、映りが焼刃に沿って下半は乱れが強く、上部は直調に現れている。刃文はみての通りで、鋭い足、飛足、葉などが濃密。帽子は小丸返り。このような刃文も後の刀工に影響を与えている。□

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます