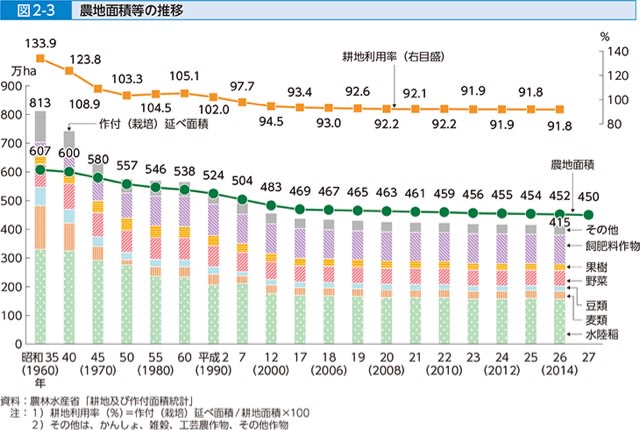

昭和35年からしかデータが無いのが不満だが、農地改革と呼ばれた、強制収奪。実はGHQが主導したのではなく日本側の希望だった。自作農創設は戦前の農林官僚の悲願だった。それを戦後実現したのが和田博雄。もう済んだことだから賠償を求める人はもう出てこないが、当時は裁判が行われてトンデモ判決が出ている。豪農が農地を欲しいままにしているから、小作が苦しみ耕作地農地が失われたという誤った考え《GHQは奴隷と捉えていた》により農地は分け与えられ、小作が農業をやめて都市労働者になっていった。成功した改革などと言われるが結果は惨憺たる敗北だ。小作に分け与えられた約200万haを上回る農地が失われた。農地利用率のべ作付け面積も40%近く減少している。

600万haあった農地が、分割分与されることによって、目先の利得に走った農業委員会がお手盛り宅地化を容易にした。農林官僚は農地が保全されなかったという厳然とした歴史事実を反省して欲しい。経済エコシステムは主体が短期的流動的担い手になるほど安定も成功もしない。大きなプレーヤーがいて初めて安定した枠組みとサブシステムという関係が生まれてくる。これは農業でもシリコンバレーでも同じこと。